教育学考研作为选拔高层次教育人才的重要途径,其考试内容与命题方向始终是考生关注的焦点。311教育学专业基础综合考试因其覆盖范围广、理论深度强、题型灵活多变的特点,对考生的知识整合与应用能力提出了较高要求。本文结合近年真题特点与考纲调整,从核心考点、命题规律及备考策略三个维度展开分析,为考生提供系统性参考。

一、近年311真题特点与核心考点分布

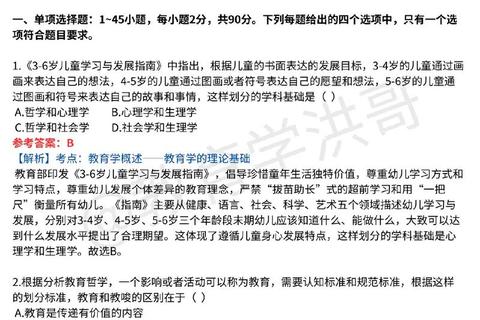

1. 题型灵活化与情境化趋势

2022年考纲明确在简答题中增加“情境问题”,要求考生结合具体教育场景作答,例如“两难故事”情境下的道德理论分析或“不同教学法对比”情境下的研究设计。这一调整反映出命题者强调理论联系实际的导向,要求考生从“知识记忆”转向“问题解决”。例如,2024年真题中出现的“依据年龄特征划分教育阶段的学科基础”一题,需考生综合心理学与生理学知识进行判断;而“教育即生活”的辨析题则需结合杜威理论的核心内涵进行逻辑拆解。

2. 核心考点的稳定性与新增内容的权重

311考试始终围绕教育学原理、中外教育史、教育心理学及研究方法四大模块展开,但近年新增考点显著增加。例如:

3. 高频错题与易混淆点分析

统计显示,考生易在以下三类题目中失分:

二、命题趋势与能力要求解读

1. 开放性试题比例提升

近三年真题中,分析论述题的开放性显著增强。例如,北师大真题要求结合“百年大计,教育为本”论述教育的社会功能,温州大学则通过“教学有法、教无定法”探讨教师专业发展。此类题目需考生从政策解读、理论延伸、实践反思三个层面构建答案,体现批判性思维。

2. 跨学科整合与前沿热点渗透

考纲新增的“STEM教学模式”“教育心态功能”等考点,反映了教育学与科技、心理等领域的交叉融合。劳动教育、双减政策、教育公平等社会议题常以材料分析题形式出现,要求考生运用多元理论模型(如动机理论、课程设计原理)提出解决方案。

3. 评分标准精细化与答案结构化

以辨析题为例,答题需遵循“判断正误—概念界定—逻辑论证—总结”四步法。例如,针对“精细加工策略即记忆术”这一命题,考生需先否定其片面性,再分别解释精细加工策略的外延(如类比、提问)与记忆术的局限性,最终总结二者关系。缺乏结构化的答案即使内容正确,也可能因逻辑混乱被扣分。

三、高效备考策略与资源利用

1. 分阶段复习规划

2. 针对性题型训练

3. 资源整合与热点追踪

四、

311教育学考试的演变既是教育学科发展的缩影,也是对考生综合素养的全面检验。面对命题灵活化、热点化的趋势,考生需以考纲为纲、真题为本,通过系统化的知识整合与情境化的思维训练,将理论积淀转化为解题能力。唯有如此,方能在竞争中占据先机,实现从“知识接受者”到“问题解决者”的跨越。