宪法作为国家根本大法,既是法律体系的核心,也是法律职业资格考试、法学考研等选拔性考试的重中之重。近年来,宪法学试题逐渐从单纯记忆型向理解应用型转变,考生需在掌握基础理论的具备灵活运用知识解决实际问题的能力。本文结合历年真题规律与备考策略,系统解析宪法高频考点及实战技巧,助力考生构建科学备考框架。

一、宪法高频考点解析与命题趋势

宪法学的命题范围相对固定,核心考点集中在国家制度、公民权利、国家机构职权三大板块,且呈现“重者恒重、新题结合”的特点。

1. 国家制度类考点

(1)根本制度与根本政治制度:社会主义制度是我国的根本制度,人民代表大会制度是根本政治制度。此考点常结合《宪法》总纲内容,要求考生辨析制度层级关系。例如,2021年自考真题曾考查“我国根本制度的宪法依据”。

(2)经济制度与土地所有制:公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,以及土地国有与集体所有的划分,是高频命题点。需特别注意“自然资源归属”“土地征收补偿”等细节,如“城市土地归属”在近五年真题中出现率高达60%。

(3)宪法修改程序:修宪提议权(全国人大常委会或1/5以上全国人大代表)与通过条件(全体代表2/3以上多数),常以选择题或简答题形式考查。

2. 公民权利与义务类考点

(1)人身自由权:非经法定程序不受逮捕、禁止非法搜查等规定,常结合案例考查程序合法性。例如,2023年某真题要求判断“公安机关未经批准实施拘留的合宪性”。

(2)监督权与救济权:公民对国家机关的批评建议权、申诉控告权,以及国家赔偿请求权,是主观题高频考点。需注意权利行使的边界,如“禁止诬告陷害”的例外情形。

3. 国家机构职权类考点

(1)立法权分配:全国人大及其常委会的立法权限划分(如基本法律与普通法律的制定)、民族自治地方的自治条例制定权(如自治县人大可制定单行条例,而省级人大无权制定)是易错点。

(2)国家机关关系:民主集中制原则下的权力运行机制,如人大对“一府一委两院”的监督,国务院与地方的职权划分,常以案例分析题形式出现。

二、宪法真题解析与命题规律

从近十年试题来看,宪法命题呈现三大趋势:法条细节化、案例情景化、理论综合化。

1. 法条细节题:精准记忆与对比分析

例如,2021年真题考查“宪法解释权归属”,要求考生区分全国人大宪法和法律委员会的辅助职能与全国人大常委会的正式解释权。此类题目需考生熟记《宪法》第67条、第70条等关键条款,并注意相似概念的辨析(如“修改宪法”与“解释宪法”)。

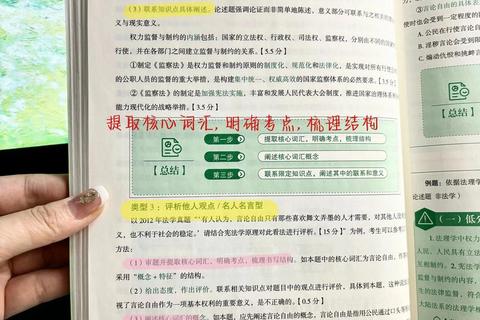

2. 案例应用题:逻辑推理与价值判断

某真题曾设定情景:“村委会以‘风俗’为由限制外嫁女集体土地收益分配权”,要求考生运用宪法平等权条款分析其合宪性。解答此类题目需遵循“提炼争议焦点→援引宪法原则→结合具体条款→结论评价”的四步逻辑,同时兼顾法律效果与社会效果的统一。

3. 理论综合题:跨章节知识串联

例如,论述题“宪法如何保障社会主义市场经济”,需从经济制度(第6-18条)、公民财产权(第13条)、国家机关经济职能(第89条)等多角度展开,体现系统性思维。

三、宪法备考实战策略与技巧

1. 构建三维知识体系

(1)纵向梳理:按“总纲→公民权利→国家机构”框架整理知识点,标注历年真题考查频次。例如,将“民族区域自治制度”与“特别行政区制度”对比记忆。

(2)横向关联:将宪法与其他部门法结合,如《立法法》中的法律保留事项、《选举法》中的代表名额分配规则。

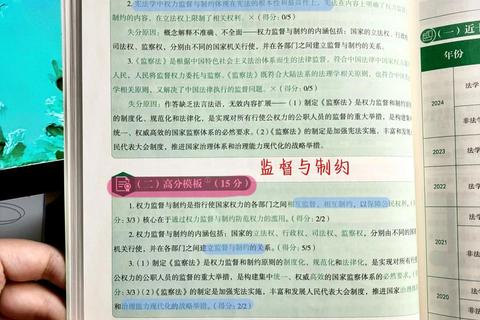

(3)动态更新:关注宪法修正案与司法解释,如2018年修宪涉及的监察委员会职权调整。

2. 分阶段强化训练

(1)基础阶段(1-3个月):以高频考点为核心,完成《宪法》全文精读,制作思维导图。重点标注“根本制度”“人权条款”“国家机关产生机制”等核心内容。

(2)强化阶段(2个月):专项突破易错题型。针对选择题,可通过“选项关键词定位法”快速解题(如“自治条例制定权”直接排除省级人大);针对论述题,背诵“法治原则”“权力制约”等理论模板。

(3)冲刺阶段(1个月):限时模拟近五年真题,总结命题陷阱。例如,辨析“全国人大有权选举国家监察委员会主任”与“上级监察委员会领导下级监察委员会工作”的职权差异。

3. 技术赋能与心理调适

(1)工具辅助:利用法考APP进行碎片化学习,如通过“宪法条文速查”功能强化记忆;使用模拟系统训练电子法条检索速度(如5分钟内定位《宪法》第37条“人身自由权”条款)。

(2)心态管理:设立阶段性目标(如每周掌握一个考点模块),通过错题复盘建立正向反馈。对于理论难点(如“宪法惯例”),可采用“案例代入法”降低理解门槛。

四、在宪法学习中筑牢法治信仰

宪法不仅是考试科目,更是理解中国法治体系的钥匙。考生需跳出机械记忆的局限,深入体会宪法文本背后的价值导向——从“一切权力属于人民”的根本原则,到“尊重和保障人权”的现代法治理念。唯有将知识学习与价值认同相结合,方能在应对考试的夯实法律职业者的专业根基。