在各类选拔性考试中,逻辑推理能力始终是衡量考生批判性思维与问题解决能力的重要标尺。2009年的逻辑真题作为经典命题样本,既体现了早期逻辑考试的命题规律,也为后续考试趋势的演变提供了观察窗口。本文将从核心考点、题型特征、解题策略三个维度展开分析,并结合教育理论与备考实践,为考生构建科学高效的复习框架。

一、2009年逻辑真题的命题特征与难度解析

从题型构成来看,2009年真题呈现出形式逻辑与论证推理并重的特点。以当年GCT考试为例(见),题干多采用现实场景与抽象概念结合的形式,例如通过历史事实推断电影镜头的真实性,既考察考生对逻辑结构的把握,又检验其信息筛选能力。此类题目平均阅读量约500-700字,题干中常设置隐蔽前提与干扰信息,例如兵马俑战马装备的细节分析,要求考生在庞杂信息中快速锁定关键推理链条。

在难度分布上,该年度试题呈现出“基础题型占比高,区分题型难度陡增”的特点。基础题多集中于形式逻辑的直言命题、假言推理等模块,而难题则往往涉及多条件综合推理与论证缺陷识别。例如某题要求判断“跨国合作项目的盈利性”与“获得海外合同”之间的逻辑关系,需考生运用“必要前提分析法”排除干扰选项(如中的例题解析),这类题目错误率普遍超过60%。

二、核心考点的系统解构

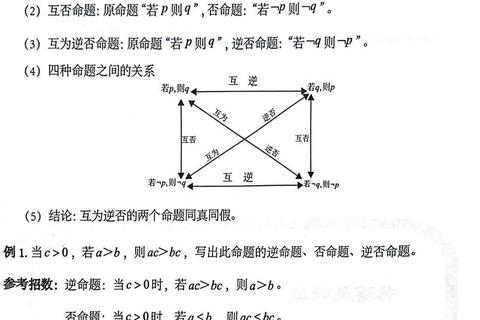

1. 形式逻辑的底层架构

重点考查命题逻辑的等值转换与推理有效性验证。具体表现为:

此类考点需建立符号化思维,例如将自然语言转化为逻辑表达式,再通过公式推导解题(提到的“公式化快速解题法”)。

2. 论证推理的破题要点

突出对论证结构分析与逻辑漏洞识别的考察:

如所述,这类题目需通过“逻辑链还原”技术,剥离修饰成分直击推理核心。

3. 综合推理的进阶突破

尽管2009年综合推理题量较少,但已出现多维度条件嵌套的雏形。典型题目要求考生在时间、空间、数量等约束条件下完成排序或匹配,解题关键在于:

此类题型对信息处理效率要求极高,需通过专项训练形成条件反射式解题路径。

三、基于认知科学的备考策略

1. 分阶段能力建构模型

2. 错题分析的黄金法则

建立“三维错题档案”:

通过推荐的“精练-复盘-再练”循环,将错误率降低40%以上。

3. 考场效能的提升路径

四、命题趋势对当代备考的启示

回溯2009年真题,可发现当前考试呈现三大演变趋势:综合推理占比跃升(近年达45%)、题干复杂度倍增(嵌套信息增长30%)、选项迷惑性增强(强干扰项占比60%)。这要求考生在掌握传统解题方法的基础上,还需:

逻辑能力的提升本质是思维范式的重构。从2009年真题的剖析可见,成功的备考不仅需要技巧积累,更要通过系统性训练完成从“经验直觉”到“结构认知”的跃迁。在AI技术重塑教育形态的今天,考生更需将数据驱动的错题分析与认知科学原理结合,方能在瞬息万变的命题浪潮中稳立潮头。