法律适用原则与权利保护路径的互动逻辑及实践启示——以2020年法学真题为切入点

在法治社会的构建中,法律适用原则与权利保护路径的协调是司法实践的核心命题。2020年法学真题中,多道试题直指这一主题的复杂性与现实意义,例如涉及属地管辖与保护原则的竞合、不作为犯罪的义务来源争议、人工智能生成物的权利归属难题等。本文将结合真题案例,探讨法律适用原则的理论根基、权利保护路径的实践选择及其在新型社会关系中的挑战,为法学研究与实务操作提供多维视角。

一、法律适用原则的理论框架与司法功能

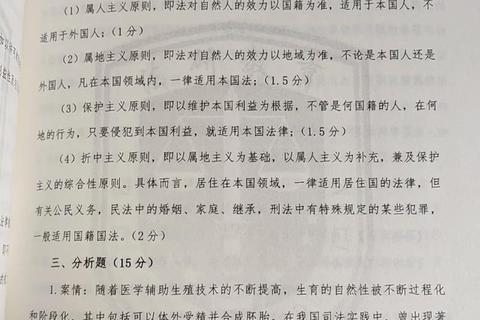

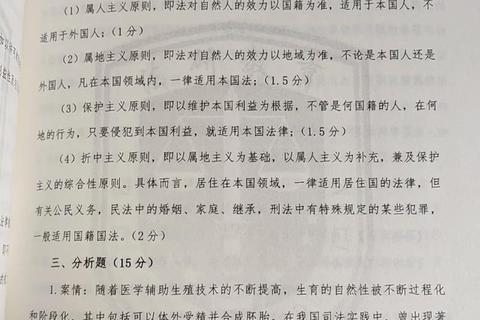

法律适用原则是法律实施的“导航仪”,其功能在于平衡法律的稳定性与灵活性。在2020年真题中,属地原则的适用场景(如无国籍人跨国诈骗案)与保护原则的边界(如危害国家安全罪的主观要件)成为考查重点。这些案例揭示了两大核心问题:

1. 原则的层级性与竞合处理

属地原则作为基础性规则,强调地域主权的优先性;而保护原则则侧重国家利益与公共安全的维护。例如,真题中美国公民在中国境内受害的案件,司法机关优先适用属地原则,体现了“行为发生地”的核心地位。

当多原则竞合时,需通过“比例原则”与“最小侵害原则”进行协调。如危害国家安全类犯罪中,普遍管辖原则的适用需以国际公约为前提,避免过度扩张司法权。

2. 法律解释中的原则导向

真题中“假想防卫不成立正当防卫”的解析,揭示了法律原则对构成要件的指导作用。假想防卫因欠缺“真实不法侵害”的起因要件,无法满足正当防卫的正当性基础,这体现了“权利不得滥用”的原则。

二、权利保护路径的多元选择与实践困境

权利保护路径的构建需兼顾实体法与程序法的协同,2020年真题中呈现了传统刑法与新兴领域的多重挑战:

(一)传统刑事权利保护的逻辑演进

1. 不作为犯罪的义务来源扩张

真题中“甲未救助落水被害人致其死亡”的案例,将先行行为产生的救助义务作为归责基础,突破了传统义务来源的封闭性。这一裁判思路与《刑法》第14条“故意犯罪”的立法精神相契合,体现了对生命权的优先保护。

2. 数罪并罚与罪刑均衡的平衡

私放在押人员罪与受贿罪的并罚争议(真题第5题),反映了司法对“禁止重复评价”原则的突破。裁判者认为,渎职犯罪与受贿行为侵害不同法益,需独立评价以实现罪刑相当。

(二)新兴权利保护的前沿探索

1. 人工智能生成物的法律定位

智能音乐、AI绘图等生成物的权利归属问题,在真题中虽未直接涉及,但可类比“文生图”案的裁判逻辑。当前司法实践倾向于将生成物视为工具性产物,其权利归属于操作者或开发者,但需防范数据滥用风险。例如,智能音乐存储阶段对原作品的复制可能侵犯著作权,而加工环节则可能因“声音权”的模糊性引发争议。

2. 数据财产权的立法需求

个人信息保护(如真题未涉及的医疗数据泄露场景)亟需突破传统物权与知识产权的框架。学者建议增设“数据财产权”,通过《反不正当竞争法》与《民法典》联动保护。例如,医疗机构未经许可使用患者健康数据的行为,可依据《民法典》第1034条追究侵权责任,同时通过竞争法规制市场垄断。

三、法律适用与权利保护的协同优化路径

(一)司法实践的策略调整

1. 动态解释原则的运用

在跨国犯罪、网络侵权等场景中,需结合技术发展更新法律解释。例如,属地原则可扩展至“服务器所在地”或“结果发生地”,以应对网络空间的虚拟性。

2. “尽量有效”原则的推广

参考国际私法中法律行为方式的新趋势,对权利保护路径采取开放性选择。例如,合同效力认定可兼容当事人属人法与行为地法,以最大化契约自由。

(二)立法与政策的配套完善

1. 构建分层式权利体系

区分人格权(如声音权)、财产权(如数据资产)与公共利益(如国家安全),制定差异化的保护标准。例如,智能音乐中模仿歌手音色的行为,若未造成市场混淆,可不纳入不正当竞争范畴。

2. 强化跨部门法协同机制

建立刑法、民法与行政法的衔接规则。如个人信息侵权案件中,刑事制裁(《刑法》第253条)、民事赔偿(《民法典》人格权编)与行政处罚(《个人信息保护法》第66条)需形成闭环。

四、对法学教育与备考的启示

1. 真题解析的方法论意义

2020年真题中“法律行为方式法律适用原则”的考查(如第9题),要求考生掌握“行为地法”与“当事人属人法”的竞合规则。备考中需强化案例分析,提炼“原则—规则—例外”的逻辑链条。

2. 知识体系的跨学科整合

新兴领域(如人工智能法治)要求考生熟悉科技与法律交叉知识。例如,理解“深度学习算法的可解释性”有助于判断AI生成物的独创性。

法律适用原则与权利保护路径的互动,本质上是法治价值与社会需求的动态平衡。从传统罪刑关系到智能时代的权利重构,司法实践需在原则坚守与制度创新中寻找支点。未来,随着数据财产权等新型权利的立法确认,法律适用将更趋精细化,而权利保护亦将在多元路径中实现实质正义。