复旦大学考古学考研作为国内顶尖高校的热门专业之一,其真题特点与备考方向既体现学科深度,又反映选拔标准。本文结合历年真题特点与备考方法论,系统解析核心考点,并提出针对性策略,助力考生高效突破。

一、真题特点与核心考点解析

1. 题型结构与分值分布

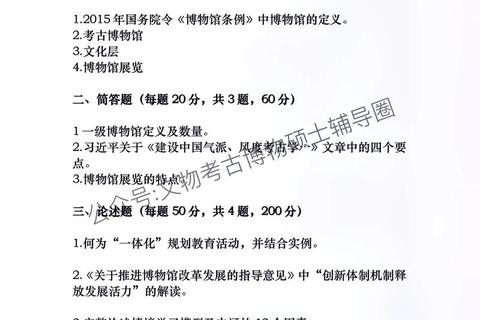

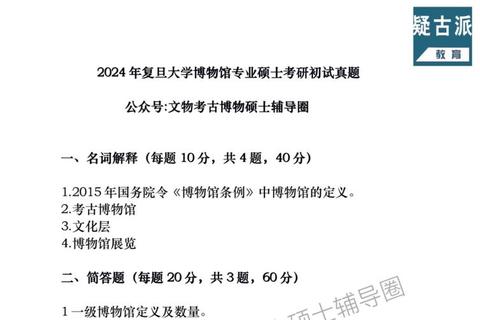

复旦大学考古学考研专业课(如348文博综合、724中国考古学等)通常包含名词解释、简答题、论述题三种题型,分值占比分别为20%、25%、55%左右。以2024年真题为例:

2. 高频核心考点

从近十年真题中可提炼四大核心领域:

3. 命题趋势与应对

二、备考策略与资源运用

1. 分阶段复习规划

通读《中国考古通论》《博物馆学概论》等教材,建立知识框架。建议按“文化分期-典型遗址-学术争议”三层次整理笔记,例如梳理商周青铜器纹饰演变与学界分期争议。

针对高频考点进行专题突破,如“都城考古”专题可整合二里头、殷墟、汉长安城等案例,对比其布局特点与学术价值。同时精研近五年真题,分析答题逻辑与采分点。

开展全真模拟,重点训练时间分配与答案结构化。例如名词解释控制在5分钟内完成,论述题采用“总-分-总”结构,嵌入学术术语与复旦教授观点。

2. 关键备考资源

《中国考古通论》(张之恒)需重点掌握文化谱系;《文物学概论》(马工程版)侧重制度与法规。

精读复旦导师论文(如《复旦学报》考古学专栏),关注“考古遗址数字化”“文化遗产活化”等前沿议题。

除复旦本校真题外,可参考北大、南大等校同类题目,例如2021年北大“良渚文化玉器研究”与复旦“崧泽文化”具有知识点互补性。

3. 答题技巧优化

三、常见误区与突破建议

1. 忽视学科交叉性:部分考生仅关注考古学本体知识,忽略与历史学、科技方法的结合。建议补充《中国科技考古导论》(袁靖)等书籍,理解碳十四测年、GIS技术在研究中的应用。

2. 机械背诵缺乏逻辑:真题答案需体现分析过程,例如比较仰韶文化与龙山文化时,应从陶器类型、聚落形态、生业模式等多维度展开。

3. 信息过载导致重点模糊:避免盲目收集资料,建议以复旦考纲为核心,利用“二八法则”聚焦高频考点(如历年重复考查的“文物保护原则”“都城考古”),再逐步扩展。

复旦大学考古学考研既是对专业素养的考核,亦是对学术潜力的评估。通过系统解析真题规律、构建知识网络,并结合科学的备考策略,考生可显著提升竞争力。值得注意的是,学科动态与研究方法革新日益成为命题焦点,建议在夯实基础的持续关注复旦文博系学术动态,培养跨学科思维,方能在选拔中脱颖而出。