电影史作为艺术类考研的核心科目之一,其真题解析与核心考点的掌握直接关系到考生的备考效率与应试能力。本文将从学科特点、高频考点、答题策略三个维度展开系统性分析,并结合近年典型真题案例,为考生提供兼具理论深度与实践指导的复习框架。

一、电影史学科特点与命题规律

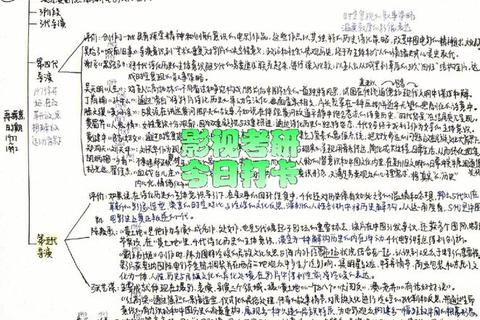

电影史考试内容通常呈现“三轴联动”特征:时间轴(历史分期与流变)、空间轴(中外电影发展对比)、理论轴(电影美学与技术革新)。以中国电影资料馆2024年真题为例,填空题涉及20世纪20年代上海影戏公司、孤岛时期陈云裳的表演艺术、80年代李翰祥的历史片创作等,既考察时间定位能力,又要求空间文化背景认知。这种命题方式要求考生建立“三维知识图谱”——将导演、作品、思潮置于特定时空坐标中理解。

二、核心考点分类解析

(一)中国电影史高频模块

1. 早期电影工业脉络

2. 社会主义电影体系

(二)外国电影史核心领域

1. 欧洲先锋派运动

2. 好莱坞体系转型

三、真题答案建构方法论

(一)题型应对策略

1. 填空题:侧重“精确记忆+语境还原”

2. 名词解释:采用“定义—背景—影响”三段式

3. 论述题:构建“金字塔型”逻辑框架

(二)高分答案特征

1. 学术话语介入:使用“离散性时空”“能指过剩”等专业术语,但需如2021年上戏真题解析般,将巴赞“木乃伊情结”理论与《偷自行车的人》的纪实美学结合阐释。

2. 跨文化比较:对比谢晋《芙蓉镇》与意大利新现实主义,揭示政治寓言与日常诗学的异同。

3. 现实关照意识:在分析《小偷家族》时,需关联日本少子化社会背景,体现学术思考的现实维度。

四、备考体系优化建议

1. 时空坐标法:制作“十年一纪”大事年表,将《神女》(1934)、《一江春水向东流》(1947)、《黄土地》(1984)等标志性作品置于政治经济变革中理解。

2. 理论工具包:建立巴赞现实主义、阿尔都塞意识形态批评、劳拉·穆尔维凝视理论等分析模型,用于解构真题中的作者论题型。

3. 真题反向推导:统计近五年高频考点(如“香港左派电影”出现7次),针对性地研究银都机构与长城影业的制片策略差异。

电影史备考的本质是建立“历史认知—美学判断—批判思维”的三重能力体系。通过对核心考点的结构化梳理与真题答案的策略性建构,考生可突破机械记忆的局限,形成具有学术深度的应答范式。正如《电影手册》派所强调的:“真正的电影史写作,永远是对当下的再阐释。”这种动态的知识再生产过程,正是应对电影史考试的根本方法论。