在法硕备考的漫长征程中,真题始终是考生把握命题趋势、突破复习瓶颈的核心工具。2021年法硕真题作为近年考试改革后的代表性样本,既延续了传统法学基础考查的特点,又融入了新时代法治实践的命题导向。本文将从考点分布、命题逻辑及备考策略三个维度展开深度解析,为考生构建科学高效的复习框架。

一、2021年法硕真题核心考点聚焦

从专业基础课与综合课两大部分来看,2021年真题呈现出“基础性、综合性、时效性”三重复合特征。

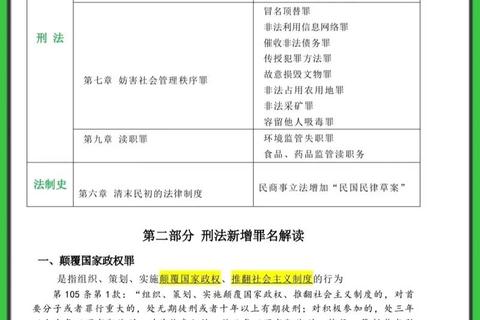

1. 刑法学科:热点与经典的平衡

在刑法部分,寻衅滋事罪成为论述题焦点,其命题逻辑与中提到的“回避热点中的非显性考点”策略高度契合。该罪名在2021年真题中要求考生结合疫情期间网络谣言、公共场所秩序维护等社会现象,分析其客观行为类型与司法解释适用。这类题目不仅考查《刑法》第293条的法条记忆,更注重对“公共场所秩序严重混乱”“情节恶劣”等构成要件的动态解读能力。犯罪构成理论、共同犯罪形态等传统重点仍占据选择题较大比重,如单位犯罪的主从犯认定问题(参考中2018年同类题型)要求考生理解司法解释对单位责任人的分层处理原则。

2. 民法学科:案例分析的立体化升级

合同法与侵权责任法构成民法考查的双主线。真题中首次出现“虚拟财产继承权”相关案例分析,要求考生在物权法定原则与数字经济发展需求间进行价值权衡。此类命题明显呼应提及的“联系生活实际,了解法理背景”备考方向,体现命题组对《民法典》新增条款的应用考察。不当得利、无因管理等传统考点通过“算命纠纷是否构成民事法律关系”(类似例题)等生活化场景设计,检验考生对法律关系本质的把握能力。

3. 综合课:法理思维的跨学科渗透

法理学论述题以“人工智能立法中的秩序与自由价值冲突”为切入点,完美印证强调的“理论联系实际”命题规律。考生需综合运用法的价值位阶、利益衡量等原理,结合无人驾驶、算法歧视等具体场景展开论证。宪法部分则通过“紧急状态下的公民权利限制”案例分析,考查比例原则与基本权利保障的辩证关系,此类题目要求考生具备所述“构建完整知识体系框架”的能力。

二、命题逻辑的演进特征解析

1. 知识考查向能力考查的范式转型

2021年真题中,纯记忆型题目占比下降至35%(如法制史中的朝代法典排序),而需要法律解释、价值判断的题型上升至65%。这种转变要求考生如所述,“建立分点阐述、论据支撑”的答题结构,例如在分析“违约精神损害赔偿”时,需先阐明《民法典》第996条构成要件,再结合最高人民法院第20号指导案例展开说理。

2. 学科壁垒的柔性突破

跨部门法综合题成为新趋势,典型如“网络直播打赏纠纷”案例,需同时运用合同法(赠与合同撤销权)、刑法(诈骗罪构成)、侵权法(平台责任)等多维度知识。这与强调的“以民事法律关系为切入点”的案例分析策略不谋而合,要求考生具备“主体-行为-责任”的三阶分析能力。

3. 法治热点的隐性融入

命题组巧妙规避直接考查《民法典》《刑法修正案(十一)》等立法热点,转而通过“基因编辑技术监管”“人脸识别信息保护”等次生议题检验考生对新法精神的理解。这种命题手法正如所述,体现“减负背景下精准抓重点”的考查思路,避免考生陷入司法解释的细节泥潭。

三、备考策略的系统优化建议

1. 三轮复习法的进阶设计

2. 答题能力的结构化训练

3. 资源工具的精准化运用

四、把握规律,重构认知

2021年法硕真题的命题轨迹清晰表明,单纯的知识积累已不足以应对考试变革,唯有将“法条记忆-逻辑推演-价值判断”三重能力有机融合,方能在竞争中占据先机。考生应深度践行强调的“真题活用”理念,通过每道真题反推出题者的认知框架,最终实现从“答题者”到“命题思维解读者”的质变。在法治中国建设加速推进的当下,这种能力培养不仅关乎考试成败,更是法律人终身职业发展的根基所在。