随着新闻传播行业的快速发展,中南财经政法大学新闻与传播专硕(MJC)考试持续成为学界与业界关注的焦点。其334科目以题型灵活、理论与实务并重的特点,要求考生不仅掌握扎实的学科基础,还需具备热点分析与实践创新能力。本文结合近五年真题趋势与教育理论框架,从核心考点、答题策略与备考方法论三方面展开系统性解析。

一、核心考点分布与命题逻辑

1. 新闻学基础与马克思主义新闻观(马新观)

作为中南财334的“底层逻辑”,新闻学基础理论占比高达40%。高频考点包括新闻平衡性原则、舆论导向机制、新闻四力(传播力、引导力、影响力、公信力)等。例如2022年真题“共通的意义空间对传播的作用”即源自郭庆光《传播学教程》的经典理论,而“总书记媒介融合思想”则属于马新观范畴,需结合《马克思主义新闻思想概论》中的政策表述与案例解读。

值得注意的是,马新观命题呈现“宏观+微观”双维度:既考察“新闻工作者的四力”等原则性概念,也涉及“马克思预言的信息社会”等文献细节。考生需构建从理论框架到历史语境的立体知识网络。

2. 传播学理论与媒介技术热点

传播学板块中,主客我理论(2025年简答题)、把关人理论(2022年案例分析题)等经典模型仍是重点。近年命题更强调理论与现实的结合,如“AIGC对全媒体内容生产的革新”(2025年案例分析题)要求考生从技术特征、风险、行业应用三层面展开论述,体现“理论工具化”的命题导向。

媒介技术类热点呈现“三年周期律”:2021年聚焦“计算传播”,2022年转向“机器人写作”,2023年探索“农村短视频”,2025年深化至AIGC的隐忧治理。此类题目需关注《网络传播概论》与《智媒时代》等延伸读物,结合学界论文中的“技术-社会”辩证分析框架。

3. 实务题型与跨学科融合

实务板块占比约30%,2023年后打破“消息+评论”固定模式,新增采访提纲(如2025年“华为三折叠屏手机发布会”策划)、融合报道方案等题型。其底层逻辑在于考察“媒介场景适配能力”——例如在“重大主题事件融合报道”题中,需融合视频叙事、数据可视化、社交互动等多元媒介形态。

跨学科特征体现在财经新闻与法制新闻方向,如2021年“非虚构写作中的经济”即要求考生调用经济学常识分析传播现象。此类题目需关注《经济新闻报道》等校本教材,并积累“科创板改革”“跨境电商政策”等关联案例。

二、多维答题策略解析

1. 简答题:框架化拆解与学术化表达

以2025年“新闻漫画的特点”为例,标准答案应包含:

建议采用“定义-特征-案例-价值”四段式结构,每点控制在80字以内,避免过度展开。

2. 论述题:逻辑链构建与批判性思维

面对“网络暴力狂欢的规制之策”(2025年真题),需构建“现象归因-理论映射-对策分层”的完整逻辑链:

此类题目需预留10%篇幅进行辩证反思,如“规制过度可能抑制网络公共空间活力”。

3. 案例分析题:问题诊断与整合思维

以“AIGC的数字隐忧”为例,可借鉴“PEST分析模型”:

需注意结合中南财导师研究方向(如跨文化传播、数字媒体再现),引用本土化案例增强说服力。

三、动态备考方法论

1. 参考书目的深度重构

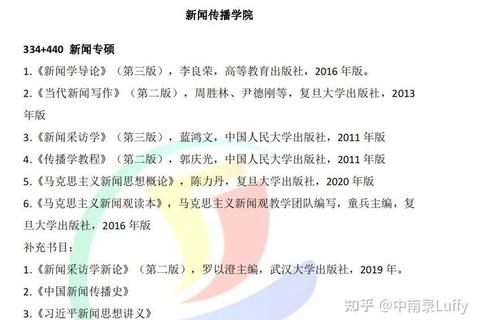

基础阶段以《新闻学导论》《传播学教程》为核心,建立“概念树状图”;强化阶段需拓展至《媒介与法规》《智能传播导论》等前沿著作,重点关注每章“批判性思考”板块。建议采用“三色笔记法”:黑色记录理论要点,红色标注真题关联度,蓝色补充热点案例。

2. 热点追踪的“双引擎”模式

3. 模拟训练的“三阶递进”

中南财新传334的考察,本质是一场“知识存量”与“思维增量”的博弈。考生需在夯实经典理论的基础上,敏锐捕捉技术迭代与社会变迁的共振点,将学术洞察转化为解决问题的实践智慧。唯有如此,方能在千军万马的竞争中,以思辨之刃破题,以创新之翼突围。