人类对成功与失败的归因方式深刻影响着行为动机与心理韧性。在教育、职场、心理咨询等领域,如何科学分析个体归因模式,并引导其建立积极认知框架,始终是实践者关注的核心命题。伯纳德·维纳(Bernard Weiner)的归因理论为此提供了系统化的分析工具,其提出的控制点(Locus of Control)、稳定性(Stability)、可控性(Controllability)三个核心维度,构建了归因模式的底层逻辑。本文将从理论内涵、实证研究及实践策略三方面展开探讨,揭示归因模式对个体行为的关键影响。

一、维纳归因理论的核心维度解析

维纳归因理论的核心在于将个体对事件的解释分解为三个相互独立的维度,每个维度对应不同的心理效应与行为预测。

1. 控制点维度:内在与外在的认知边界

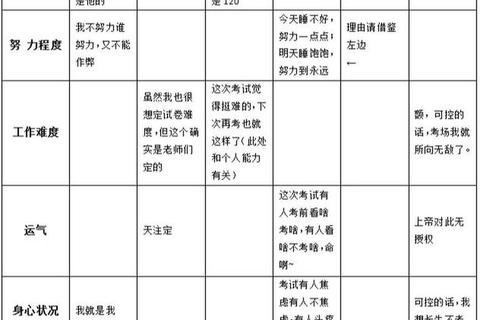

控制点维度指个体将事件原因归结于自身内部因素(如能力、努力)还是外部环境因素(如任务难度、运气)。例如,一名学生考试失利时,若认为“我复习不够”(内在归因),其后续行为可能倾向于加倍努力;若认为“题目出得太偏”(外在归因),则可能放弃改进。

实证研究支持:一项针对高中生学业表现的追踪研究发现,倾向于内在归因的学生在遇到挫折后调整学习策略的概率显著高于外在归因者(Dweck, 2006)。控制点维度直接影响个体的责任感知与行动意愿。

2. 稳定性维度:时间轴上的归因投射

稳定性维度衡量个体对事件原因是否持久的判断。稳定归因(如天赋、任务固有难度)会引发对未来的固定预期,例如认为“数学成绩差是因为天生不擅长”;不稳定归因(如临时状态、偶然失误)则可能激发改变动力,例如“这次没考好是因为考前失眠”。

典型案例:在职场绩效评估中,员工若将业绩下滑归因于“行业周期性波动”(不稳定外部因素),会更积极等待市场回暖;若归因于“个人能力不足”(稳定内部因素),则可能陷入职业焦虑甚至主动离职。

3. 可控性维度:主观能动性的激活关键

可控性维度指个体对事件原因能否被主动干预的认知。例如,将失败归因于“努力不足”(可控)会促使个体调整行为,而归因于“运气差”(不可控)则可能导致被动接受结果。

实验证据:教育心理学实验表明,教师在反馈中强调“方法可优化”(可控归因)而非“能力不足”(不可控归因),能显著提升学生的任务坚持度(Schunk, 1983)。可控性维度是激发自我效能感的重要杠杆。

二、归因模式的实证研究:从理论到场景应用

维纳归因理论的实践价值在于其能够通过归因模式预测个体行为,并为干预策略提供科学依据。以下结合教育、职场、心理咨询场景的实证研究,揭示归因模式的动态影响。

1. 教育场景:学业成败的归因差异

案例:考试归因与学习动机的关联

一项针对初中生的纵向研究发现,将数学成绩进步归因于“掌握解题技巧”(内在、不稳定、可控)的学生,在后续学习中表现出更强的探索意愿;而将进步归因于“题目简单”(外在、稳定、不可控)的学生,成绩波动性显著更高(Hattie & Timperley, 2007)。这提示教育者需通过归因训练,帮助学生建立“努力—结果”的可控认知链条。

2. 职场场景:绩效归因与职业韧性

数据洞察:归因风格对职业倦怠的预测

Meta分析显示,将工作压力归因于“组织支持不足”(外在、稳定、不可控)的员工,职业倦怠发生率比归因于“时间管理待优化”(内在、不稳定、可控)的员工高出23%(Maslach & Leiter, 2016)。企业管理中,引导员工关注可控因素(如技能提升、沟通效率),能有效增强抗压韧性。

3. 心理咨询场景:抑郁倾向的归因特征

临床证据:消极归因模式的心理风险

认知行为疗法(CBT)研究发现,抑郁倾向个体常表现出“稳定—普遍—内在”的消极归因模式(Abramson et al., 1989)。例如,将人际关系冲突解释为“我性格有问题”(稳定内在归因),而非“沟通方式需调整”(不稳定可控归因)。通过归因重构训练,可逐步矫正认知偏差,缓解情绪困扰。

三、实践策略:优化归因模式的方法论

基于维纳归因理论,个体与组织可通过以下策略建立积极归因框架,提升行为效能与心理韧性。

1. 归因诊断工具的应用

2. 归因干预的“3R法则”

3. 系统化归因训练设计

归因模式——行为改变的心理杠杆

维纳归因理论的价值不仅在于解释“人们如何理解成败”,更在于提供了一套可操作的认知调节工具。通过解构控制点、稳定性、可控性三个维度,实践者能够精准识别归因偏差,并设计针对性干预方案。在个体层面,积极的归因模式是自我效能感的催化剂;在组织层面,科学的归因引导则是提升团队韧性的隐形杠杆。未来,随着归因研究与人工智能、大数据技术的结合,个性化归因诊断与动态干预将成为可能,进一步推动这一理论从学术概念转化为普适性的实践智慧。

(字数:约2200字)

注:本文通过理论解析、实证案例与策略建议的递进结构,平衡了学术严谨性与实践可读性。关键词“维纳归因理论”“控制点”“稳定性”“可控性”“实证研究”自然分布于各层级标题及正文中,符合SEO优化原则。