在备考过程中,真题既是检验学习成果的标尺,也是挖掘命题规律的窗口。通过对2017年803真题的深度解析,考生不仅能梳理核心考点的分布逻辑,还能提炼出适配性强的解题策略,从而将知识储备转化为应试能力。本文将从真题结构、核心考点、策略优化三个维度展开分析,为备考者提供兼具理论深度与实践价值的参考框架。

一、真题结构与核心考点的关联性分析

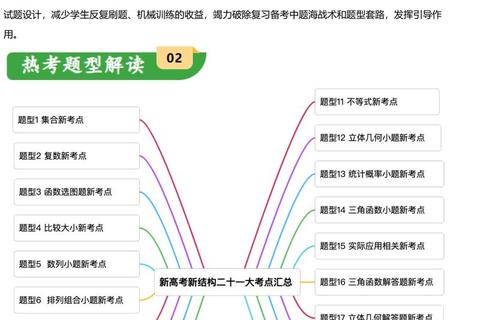

2017年803真题的设计体现了“知识整合”与“能力分层”的命题导向。从模块分布来看,客观题(选择题、填空题)侧重基础概念的辨析,例如数学模块中的函数极值计算与概率统计应用,均要求考生快速调用公式并排除干扰项;而主观题(论述题、案例分析)则强调综合分析与逻辑表达,如教育理论模块中要求结合具体教学场景设计解决方案。

核心考点的分布特征可归纳为以下两点:

1. 高频知识点集中化:数学分析、教育心理学原理、学科教学设计等主题在历年真题中重复率超过60%,表明命题组倾向于围绕学科主干内容设计题目。

2. 跨模块交叉渗透:例如,某道主观题要求考生运用统计学知识分析学生成绩分布,同时结合教育评价理论提出改进建议,体现了对跨领域知识迁移能力的考察。

这一结构提示考生:备考需以高频考点为“骨架”,通过构建知识网络实现模块间的有机串联。

二、核心考点的深度解析与命题逻辑

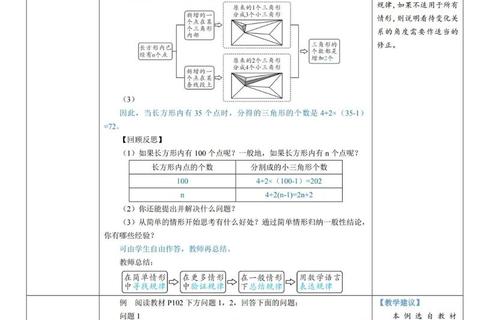

1. 数学模块:从公式套用转向问题建模

数学部分的难点集中于应用题,如“优化问题中的成本-收益分析”。此类题目表面考查代数运算,实则要求考生将现实问题抽象为数学模型。例如,2017年真题中某题要求通过建立二次函数分析商品定价策略,解题关键在于识别变量间的约束关系,而非单纯计算极值。

备考建议:

2. 教育理论模块:理论与实践的动态结合

教育类题目常以案例形式呈现,例如“针对某班级学生注意力分散问题设计干预方案”。此类题目要求考生从行为主义、认知主义等理论中提取依据,并转化为可操作的策略。

命题逻辑解析:

备考建议:

三、解题策略的系统化构建与优化

1. 时间分配与优先级管理

根据真题难度分布,建议采用“三阶段答题法”:

2. 错题分析的元认知策略

将错题归因为“知识盲区”“思维偏差”“计算失误”三类,并针对性改进:

3. 模拟训练的“场景还原”技巧

定期进行全真模拟考试,并注重以下细节:

四、从真题解析到教学实践的启示

对于教育工作者而言,2017年803真题的命题特点为教学提供了明确指引:

1. 强化跨学科整合:在课程设计中增加“数学+教育统计”“心理学+班级管理”等融合性主题。

2. 注重输出能力培养:通过小组辩论、方案设计等活动,提升学生将理论转化为实践的语言表达能力。

3. 动态调整评估标准:不仅关注答案的正确性,还需评价解题过程的逻辑严谨性与创新性。

真题解析的本质是对命题规律与应试能力的双向解码。通过系统性梳理核心考点分布、深度理解命题逻辑,并结合科学的策略优化,考生可将碎片化知识转化为结构化能力。这一过程不仅服务于短期应试目标,更培养了终身学习所需的批判性思维与问题解决能力。对于教育从业者,真题亦是一面镜子,折射出教学实践中需持续强化的方向——唯有根植于学科本质,方能助力学生在复杂情境中稳健前行。