作为国内顶尖的建筑类院校,同济大学景观考研真题始终以“学科交叉性”与“实践创新性”为命题导向,既考察学生对风景园林学科核心理论的系统性理解,又强调解决复杂城市环境问题的设计能力。本文基于近十年真题的深度解析,提炼高频考点与创新策略,为考生构建科学备考框架。

一、高频考点解析:学科体系与命题逻辑

同济景观理论考试以《景观规划设计原理》为核心,高频考点呈现“理论—生态—文化—实践”四维交织的特征。

1. 理论体系与学科前沿

理论类题目常聚焦景观规划设计的核心概念辨析(如“景观”与“风景”的语义差异)、现代景观与传统园林的异同,以及学科交叉领域如景观生态学中的斑块—廊道—基质理论。近年真题中,国土空间规划背景下的绿地系统优化、自然保护地体系构建等前沿议题出现频次显著增加。

2. 生态设计方法论

生态保护类考点占比超过30%,重点包括:

3. 文化基因转译

文化类题目注重历史符号的现代表达,典型如“曲水流觞”的传统意境如何转化为现代公共空间节点(2014年论述题)。考生需掌握从地域文化元素提取(如岭南园林的几何水系)到空间叙事建构的系统方法。

4. 综合实践能力

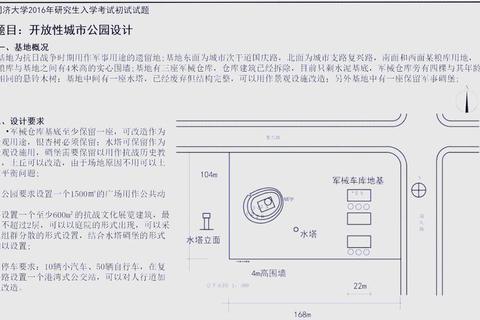

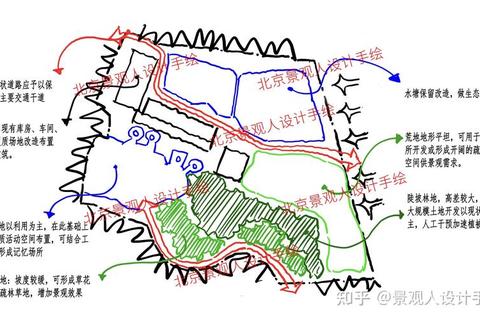

快题设计高频考点集中于三大矛盾处理:

二、创新设计策略:解题思维与空间语法

突破传统解题模式,近年高分方案呈现三大创新趋势:

1. 生态基础设施(Eco-structure)构建

将景观作为城市生态系统的结构性要素。例如处理滨水场地时,可运用“分级退台”策略:

2. 动态适应性设计

针对功能转换需求,可采用“模块化单元+弹性骨架”体系。如售楼处景观设计中:

3. 文化记忆的拓扑转译

突破具象符号模仿,通过空间拓扑关系传承文化基因。例如诠释“曲水流觞”:

三、备考策略:系统训练与思维升级

1. 理论框架搭建

建议采用“三纵三横”学习法:

2. 快题思维训练

3. 真题逆向拆解

选取典型真题进行多方案比较:

4. 学科交叉知识储备

四、从解题到创造的思维跃迁

同济景观考研已从“知识复现型”考核转向“问题解决型”选拔。考生需建立“生态为基、文化为魂、功能为体”的认知框架,在掌握高频考点规律的基础上,通过创新策略打破思维定式。值得注意的是,2025年考纲新增“智慧景观系统”相关内容,提示考生需持续关注数字技术赋能下的学科发展前沿。