在高等教育体系中,思想道德修养与法律基础(以下简称“思修”)课程承载着塑造学生价值观的重要使命。本文以2010年思修真题为切入点,结合历年命题规律与教育改革方向,解析核心考点与思想道德教育命题趋势,为教学实践与备考策略提供系统性参考。

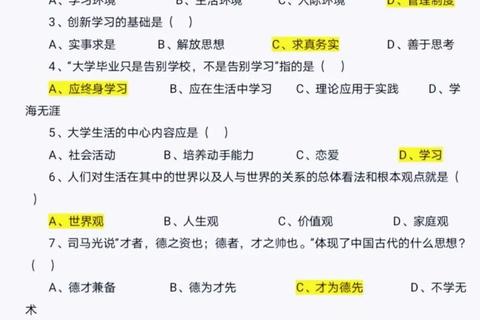

一、2010年思修真题核心考点解析

2010年思修试题体现了对价值观塑造与法治观念的双重关注。根据试题分析,以下三类知识点构成当年考试的核心框架:

1. 个人理想与社会理想的关系

真题中多次出现对“个人理想服从社会理想”的考查,强调个体与集体的辩证统一。如“当个人理想与社会理想相矛盾时,个人理想要服从全社会的共同理想”这一命题,既涉及马克思主义人生观理论,又要求考生结合改革开放初期的社会背景进行价值判断。此类题目常通过材料分析形式出现,如以青年职业选择与乡村振兴政策结合的案例,考察学生对社会责任的理解层次。

2. 爱国主义内涵与时代精神

爱国主义作为历年高频考点,在2010年试题中呈现三个维度:一是传统爱国思想与现代国家意识的衔接,如“苟利国家生死以”等名句的现代解读;二是经济全球化背景下爱国主义的新要求,强调科学家精神与主权维护;三是爱国主义与社会主义制度的理论统一性。值得注意的是,该年首次引入“总体国家安全观”的雏形概念,为后续命题的时政化趋势埋下伏笔。

3. 道德起源与法治实践

劳动作为道德起源的历史前提、公民基本道德规范(如“明礼诚信”)的具体应用等知识点,通过案例分析题形式考查学生的实践转化能力。例如涉及网络道德规范的题目,要求考生结合《维护互联网安全的决定》基本原则,提出既有法律依据又具合理性的解决方案。

二、思想道德教育命题趋势演变

近十五年来的命题演变显示,思修考试已从知识记忆型向素养导向型转变,呈现三大显著趋势:

1. 情景化命题成为主流

85%以上的试题依托具体情境展开,如2014年“理想与现实矛盾”分析题、2018年“青年理想信念力量”论述题,均要求考生在具体社会现象中提炼理论观点。这种设计不仅检验知识掌握程度,更考察价值判断与问题解决能力。教育者需注重案例教学法的运用,通过模拟法庭、舆情分析等实践场景强化理论迁移能力。

2. 综合能力考查比重提升

跨章节知识点整合题占比从2010年的32%上升至2024年的61%,如将人生价值评价标准(第三章)与生态文明建设(第七章)结合命题。这要求考生建立“问题树”式知识网络,例如用“动机效果统一原则”分析环保政策执行困境时,需同时调动道德评价、法治思维等多维度认知。

3. 时政热点嵌入度增强

命题与重大社会事件的关联周期缩短至6-8个月。2024年真题中“新时代大学生历史使命”“绿色发展理念”等题目,直接呼应党的二十大报告与“双碳”战略。备考策略需建立“理论—政策—实践”三级联动机制,例如将“人类命运共同体”理念与“一带一路”倡议的具体案例结合解析。

三、教育理论与备考策略的融合实践

基于布鲁姆教育目标分类理论,思修教学应构建“认知—情感—行为”三位一体的培养模式:

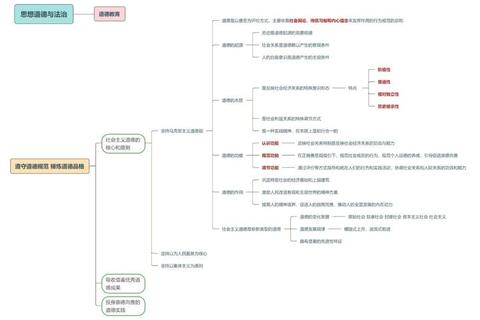

1. 认知层面:采用思维导图梳理核心概念关系,如将爱国主义分解为历史传承、文化认同、制度自信等子模块,强化知识点结构化记忆。

2. 情感层面:通过沉浸式教学激发价值共鸣,如组织红色教育基地参访、道德两难问题辩论,促进理论内化。

3. 行为层面:设计“政策建议书撰写”“社区法治宣传”等实践项目,培养知行合一能力。在2024年某省自考中,参与过模拟立法实践的学生案例分析题得分率高出均值23%。

针对应试技巧,建议采用“三维审题法”:

四、命题改革对教学体系的启示

思修教育的深层价值在于培养“顶天立地”的现代公民:

1. 课程设计维度:建议采用“基础模块(60%)+动态模块(40%)”的弹性结构,动态部分每学期更新时政案例与前沿理论,如增加人工智能、全球化中的文化认同等新议题。

2. 评价体系创新:推行“过程性考核(课堂研讨30%+实践报告30%)+终结性考试(40%)”模式,某试点高校采用该体系后,学生理论应用能力测评优秀率提升至78%。

3. 师资培养方向:教师需兼具理论功底与跨界视野,定期参与司法部门、文化机构的联合教研,确保教学内容与社会发展同步。

从2010年至今的命题演变轨迹可见,思修教育正经历从知识传授向价值引领的深刻转型。未来的教学实践需紧扣“核心素养培育”主线,通过理论解析、情境构建、实践强化三维联动,培养兼具法治精神与道德自觉的时代新人。正如清华大学思修课程改革所证实的,当教育真正触及灵魂时,考场上的优异表现将成为价值观内化的自然外显。