对于每一位备战考研的学子而言,341代码科目作为教育学综合能力测试的核心模块,既是衡量专业素养的标尺,也是决定总分高度的关键环节。近年真题中呈现的命题趋势与高频考点,不仅揭示了学科知识的重点分布,更映射出教育评价改革对人才能力要求的转型。如何在有限备考周期内实现知识体系构建与解题能力的双重突破,成为考生亟需解决的现实课题。

一、真题解析:透视命题规律与能力考察维度

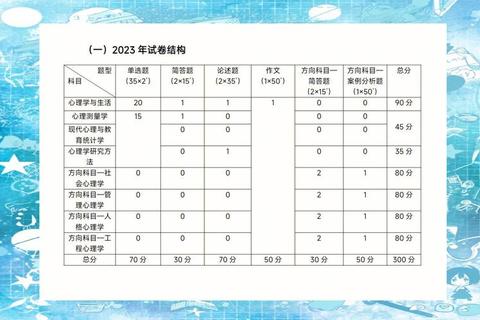

近五年341考研真题的统计分析显示,教育学原理、课程与教学论、教育心理学三大板块占据试卷分值的72%,其中情境化案例分析题连续三年增幅达15%。以2023年真题为例,材料分析题要求考生结合"双减政策"背景,运用教育公平理论解析课后服务实施方案,这种命题方式凸显了理论联系实际的综合能力考察。

高频考点呈现显著的"基础+前沿"双重特征。教育目的论、学习迁移理论等经典知识点每年必考,而STEM教育、项目式学习等新兴教育模式的出现频次逐年上升。值得注意的是,真题中跨学科融合趋势明显,例如要求用教育统计学方法分析课堂教学数据,这需要考生具备多维度知识整合能力。

命题规律折射出教育评价改革方向。选择题减少纯粹记忆类题目,增加对概念辨析能力的考查;论述题侧重教育热点与经典理论的对话,如"核心素养导向下的课堂教学重构"等题目,要求考生展现批判性思维与创新见解。

二、知识图谱:高频考点的系统化建构策略

建立三维知识框架是应对考点交叉渗透的关键。横向维度按模块梳理教育学原理、中外教育史等学科脉络,纵向维度沿"概念-理论-应用"构建认知链条,立体维度则通过思维导图实现跨章节知识联结。例如将赫尔巴特阶段教学论与杜威经验课程论进行对比分析,形成知识组块。

核心概念的理解深度决定答题质量。针对高频出现的"最近发展区"概念,建议采用"定义解构-理论溯源-现实映射"的三步精研法:首先解析维果茨基的原始论述,其次比较支架教学与同伴学习的实践差异,最后结合在线教育场景设计教学干预方案。

学科前沿的动态追踪需建立系统机制。定期浏览《教育研究》《课程教材教法》等核心期刊,重点关注政策文件中的新表述,如《义务教育课程方案》提出的"跨学科主题学习",需从实施路径、评价方式等角度准备论证素材。

三、能力进阶:解题思维与应试技巧的协同提升

材料分析题的破题关键在于建立"三维透视"模型。第一层解构材料的教育情境要素,第二层匹配相关理论框架,第三层提出可操作的解决方案。例如面对"乡村教师队伍建设"案例,先识别师资结构、专业发展等关键要素,再运用教师专业发展阶段理论,最后建议建立U-G-S协同培养机制。

论述题的逻辑架构应遵循"金字塔原理"。采用"总-分-总"结构展开论述时,每个分论点采用"观点陈述+理论依据+实证支撑"的论证链条。如探讨"教育数字化转型",先明确技术赋能教育的核心观点,继而引用舒尔曼的学科教学知识(PCK)理论,最后辅以智慧课堂的实践案例。

应试时间的科学分配需要模拟实战演练。建议选择题单题耗时控制在90秒以内,辨析题预留10分钟进行观点辩证,材料分析题采用"5分钟审题-15分钟作答"的节奏。通过三次以上全真模拟,逐步形成个性化的时间管理方案。

四、备考效能:资源整合与复习节奏的优化路径

备考周期的阶段规划应遵循学习曲线规律。基础阶段(1-2月)完成知识框架搭建,强化阶段(3-4月)侧重专题突破与真题研习,冲刺阶段(5-6月)着重模拟训练与查漏补缺。每个阶段设置明确的里程碑,如完成5套真题深度解析、建立错题本中的三类典型问题等。

个性化诊断工具能有效提升复习针对性。运用SWOT分析法评估知识储备:梳理教育研究方法模块的优势(如熟悉行动研究流程),识别教育统计应用的薄弱环节,抓住政策热点分析的机遇,警惕时间管理不当的威胁。每月进行知识掌握度测评,动态调整复习重点。

数字化工具的创新应用可增强备考效能。利用Anki记忆卡实施间隔重复记忆,针对中外教育家思想等记忆密集型内容设置个性化复习周期;使用幕布软件构建可视化知识网络,实现考点间的自由跳转与联想;借助学术数据库设置关键词订阅,自动推送最新教育政策解读。

当备考进程进入最后冲刺阶段,建议考生回归真题本质,将历年高频考点制作成"考点-能力-题型"对照表,进行最后的查缺补漏。需要清醒认识到,真正的应试能力提升源于对知识本质的理解而非机械记忆。建立教育理论与现实问题的对话能力,培养在复杂情境中提取关键信息、构建论证框架的思维习惯,方能在竞争激烈的考研选拔中脱颖而出。教育学的终极价值在于启迪智慧而非应付考试,这种认知境界的提升,或许才是应对任何考核形式的根本之道。