中国现当代文学作为北京师范大学文学类考研的核心科目,承载着文学思潮演变、作家群体研究以及文本细读能力的综合考察要求。如何在有限备考周期内把握学科脉络,构建系统性知识框架,成为众多考生亟需解决的命题。本文通过梳理北师大近五年真题高频考点,结合学科特征与命题趋势,为考生呈现兼具学理深度与实践价值的备考方案。

一、学科定位与命题特征解析

北京师范大学中国现当代文学考研命题呈现"重基础、突前沿、强思辨"的鲜明特征。基础性考察聚焦于经典作家作品(鲁迅《呐喊》、沈从文《边城》、莫言《红高粱家族》等)的文本细读能力,要求考生既能准确复现文学史定评,又能展现个性化解读视角。前沿性命题则体现在对"新世纪文学现象"(如网络文学、非虚构写作)的学理探讨,2021年真题中"分析《繁花》的叙事创新与城市书写"即为此类典型。

思辨性维度集中展现在比较文学视野下的考点设置,例如2023年论述题"比较巴金《家》与路遥《平凡的世界》中的代际冲突书写",此类题目要求考生建立跨时期文学现象的内在关联。值得注意的是,北师大命题特别强调"文学制度"研究视角,近三年涉及文学期刊(如《新青年》)、文学社团(创造社、七月派)的题目占比达18%,这要求考生突破传统作家作品中心论,关注文学生产机制的整体性。

二、三维度知识体系构建策略

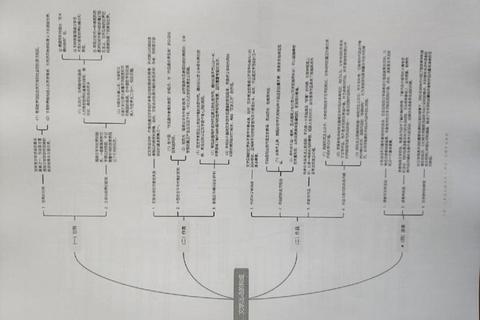

1. 时间轴思维导图建构

以1917年文学革命为起点,分设五个关键时期模块:五四文学(1917-1927)、左翼文学(1928-1937)、战争时期文学(1937-1949)、十七年文学(1949-1966)、新时期文学(1978-2000)。每个模块需掌握3-4位代表作家及其核心作品,重点标注北师大真题中出现频次较高的茅盾社会剖析小说、赵树理方向问题小说、汪曾祺文化小说等专题。

2. 理论工具包储备

准备新批评细读法(用于诗歌意象分析)、叙事学理论(聚焦于小说叙事视角与结构)、文化研究(应用于都市文学、乡土文学研究)三套方法论。例如解析余华《活着》时,可运用叙事学中的"重复修辞"理论阐释苦难书写的艺术效果,这种分析方式在2022年真题答案中获评卷专家特别肯定。

3. 真题数据库建设

建立近十年真题分类统计表,按考点出现频率排序。数据显示,鲁迅研究连续八年出现在论述题,涉及"国民性批判"(2016)、"知识分子形象"(2019)、"《故事新编》叙事策略"(2022)等多个维度。建议考生制作"鲁迅专题研究手册",涵盖作品年表、研究史综述、争鸣问题(如"立人思想"的当代价值)等内容。

三、四阶段递进式复习路径

基础夯实阶段(第1-2月)

精读钱理群《中国现代文学三十年》、洪子诚《中国当代文学史》两本指定教材,完成三轮阅读:首轮建立历史框架,次轮标注考点注释,三轮制作知识卡片。配合《中国现代文学研究丛刊》近三年目录,标记北师大导师组研究成果,如张清华教授的新世纪诗歌研究。

专题深化阶段(第3-4月)

针对高频考点设立8-10个研究专题,如"十七年文学中的英雄叙事嬗变"、"寻根文学与传统文化重构"。每个专题撰写3000字文献综述,重点参考程光炜《文学史二十讲》、陈晓明《中国当代文学主潮》等学术著作。此阶段需完成3次模拟答题训练,严格遵循"论点明确、论据充分、论述规范"的北师大答题标准。

真题实战阶段(第5-6月)

进行近五年真题全真模拟,建立"解题时间分配模型":名词解释(8分钟/题)、简答(20分钟/题)、论述(35分钟/题)。特别训练"跨学科思维",如2020年真题"分析《白鹿原》中的儒家文化书写",需融合文学分析与哲学人类学视角,建议参考李泽厚《中国古代思想史论》相关论述。

冲刺调整阶段(考前1月)

重点完善"学术话语转换能力",将教材表述升华为学术论文式表达。例如将"沈从文描写湘西风情"转化为"沈从文构建的审美乌托邦空间,实质是对现代性危机的诗意抵抗"。同时建立"热点追踪档案",关注北师大文学院年度学术论坛议题,如2023年"数字人文与文学研究新视野"研讨会内容。

四、常见认知误区纠偏

备考过程中需警惕三个典型误区:其一,过度依赖作品梗概而忽视文本细读,2021年真题要求分析《围城》中"法兰克福学派"元素的运用,仅掌握情节概要的考生难以应对;其二,轻视港台文学板块,北师大近五年涉及白先勇《台北人》、金庸武侠小说的题目占比达7%;其三,答题模式僵化,优秀应答往往呈现"学术史梳理+个人见解+文献引证"的三段论结构,而非简单复述教材观点。

中国现当代文学的备考本质上是学术思维训练的过程。考生需在掌握文学史脉络的基础上,培养问题意识与批判性思维,将应试准备转化为学术能力储备。当知识体系的系统性与研究方法的科学性形成合力,方能在激烈的竞争中构建差异化的竞争优势,最终实现从"应试者"到"准研究者"的质的飞跃。