1999年全国硕士研究生入学统一考试英语(一)试题作为中国考研英语改革历程中的重要节点,既体现了当时英语能力考查的核心理念,也为后续备考策略的演进提供了重要参考。本文将从真题核心考点解析、命题规律剖析及应试策略优化三个维度展开论述,结合教育理论与实战技巧,为考生构建系统化的备考框架。

一、核心考点解析与命题规律

1. 完形填空:语境逻辑与词汇深度运用

1999年完形填空以“安全生产管理”为主题,重点考查考生在微观语境中把握逻辑关系的能力。例如第2题“keep them ___2___ and active”,要求区分alive(持续生效)与其他近义词的语境差异,体现“动词+宾补”结构的动态语义特征。命题规律显示,介词搭配(如第1题at/with的选择)、抽象名词的上下文指代(如第3题climate的语境化理解)成为高频考点,需建立“语法规则+语义场分析”双轨解题模式。

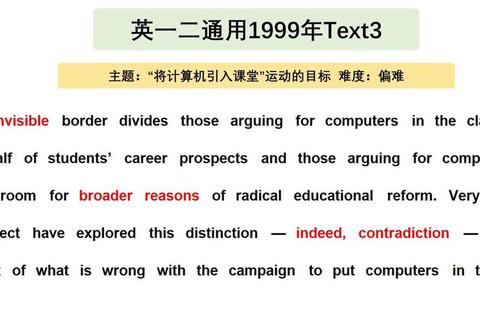

2. 阅读理解:信息整合与批判性思维

五篇阅读材料涵盖法律判例、科研方法论等多元话题。以Passage 1为例,围绕“产品责任诉讼”展开的篇章结构,要求考生通过转折词(如while, but)识别作者对“过度警示标签”的批判态度,第11题B选项“企业通过冗长警示规避责任”的判定,需要结合段落首尾的论点句进行反向推导。命题呈现三大特征:

3. 翻译与写作:学术语言转换能力

翻译题中“methodology”的术语处理(译为“方法论”而非“方法”)凸显专业语境意识,长难句拆分技巧在“历史传统派与社科派比较”的译文中得到充分体现,需掌握“主干提取—修饰成分重组—逻辑连接词补位”的三步法。作文虽未保留具体题目,但从评分标准反推,要求考生在15分钟内完成“现象分析—论点论证—结论升华”的结构化表达,这与当研英语写作的“金字塔模型”一脉相承。

二、应试策略体系构建

1. 三维词汇攻坚法

2. 阅读能力进阶路径

3. 翻译写作协同提升方案

三、命题规律对当代备考的启示

1999年真题的命题设计已显现出“能力考查立体化”趋势,这与当前考研英语强调的“CEFR(欧洲共同语言参考框架)B2-C1级能力标准”高度契合。具体表现为:

回溯1999年考研英语真题,其价值不仅在于提供历史参照,更在于揭示语言能力测评的本质规律。当生应超越单纯的“题型训练”,转向“学术英语能力生态系统”的构建,将词汇深度认知、语篇逻辑分析、跨文化转换能力纳入有机整体。正如语言学家Bachman提出的“交际语言能力模型”,只有实现“语言知识—策略能力—心理生理机制”的三维协同,方能在变革中的考研英语测评体系中占据先机。