东南大学机械工程专业作为国内顶尖学科之一,其考研真题的命题方向与核心考点一直是备考学生关注的焦点。本文基于历年真题分析与备考经验,系统梳理机械原理、人机工程学等科目的核心考点,并结合实际案例提出高效备考策略,为考生提供兼具理论深度与实践价值的参考框架。

一、东南大学机械考研真题命题特点与趋势

东南大学机械考研专业课代码以915机械原理为主,辅以设计基础和人因工程学等科目。通过解析近十年真题(如2017-2023年回忆版),可总结以下命题规律:

1. 题型分布稳定,侧重综合能力

机械原理试卷以计算题(占比60%)、分析题(25%)和设计题(15%)为主,重点考察机构运动分析、齿轮系设计及动力学建模能力。例如,2021年真题要求计算行星轮系传动比并设计满足特定条件的连杆机构,需综合运用图解法和解析法。

设计类科目(如人因工程学)则强调应用性,常结合工业设计案例考察人机界面优化、工效学原则等知识点。2023年真题中“智能家居APP界面设计”一题,要求从认知特性与操作逻辑角度阐述设计思路。

2. 知识点交叉融合,难度分层明显

基础题侧重机械原理经典理论,如平面机构自由度计算、凸轮轮廓设计等;进阶题则涉及多学科交叉,如2019年真题将机械振动分析与材料力学中的应力分布结合。

近年命题趋势显示,创新设计能力与工程问题建模能力的考察比重逐年增加,例如2022年要求基于共享单车使用场景提出结构改良方案,需结合机械原理与市场调研数据。

二、核心考点解析与高频知识点归纳

(一)机械原理核心模块

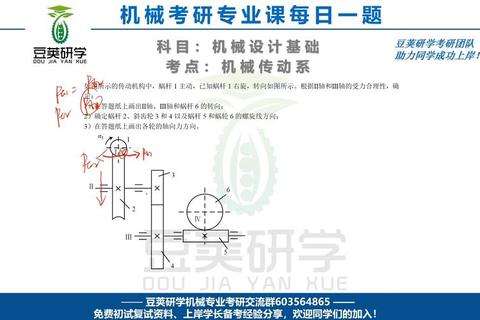

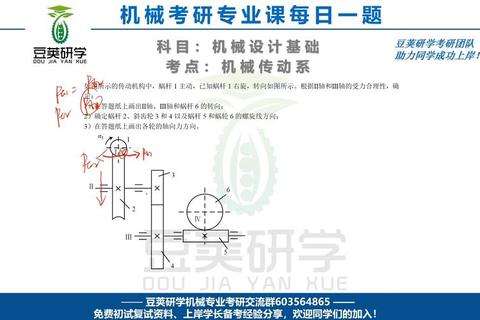

1. 机构分析与设计

必考重点:平面连杆机构类型判定(Grashof准则)、速度瞬心法求解传动比、凸轮从动件运动规律曲线绘制。

难点突破:复合轮系传动比计算需掌握“分拆-重组”法,通过划分基本轮系并建立方程联立求解。

2. 齿轮与轮系

直齿圆柱齿轮几何参数计算(模数、分度圆、中心距)为常考基础题;行星轮系设计需注意“同心条件”与“邻接条件”的约束。

近年真题中渐开线齿轮根切现象分析与避免措施多次出现,建议结合《机械原理考研指导》习题强化训练。

3. 动力学与平衡

飞轮转动惯量计算、机械系统等效动力学模型建立为核心考点,需掌握能量法解题思路。例如2020年真题要求根据盈亏功曲线确定飞轮尺寸。

(二)设计类科目高频考点

1. 人因工程学

认知特性:反应时间、视觉错觉矫正、操纵显示比等概念频繁出现在简答题,需结合实例说明(如汽车仪表盘布局优化)。

设计原则:动作经济性原则、人机功能分配准则为论述题重点,2024年真题要求分析快递配送工具的人机交互设计要点。

2. 设计基础

形式美法则(对称与均衡、节奏与韵律)常以产品造型分析题形式考察,如对比传统电话机与智能遥控器的美学差异。

新兴技术应用成为新热点,3D打印原理、智能材料特性等需结合《工业设计基础》教材拓展学习。

三、科学备考策略与资源运用指南

(一)分阶段复习规划

1. 基础夯实阶段(3-6月)

以郑文纬《机械原理》教材为主线,配合吉林大学谭庆昌教授公开课视频理解理论推导。

完成课后习题与《机械原理释疑与习题详解》基础章节,建立错题本标注易混淆点(如周转轮系与定轴轮系区分)。

2. 强化提升阶段(7-9月)

精研历年真题,按题型分类整理解题模板。例如机构自由度计算可总结“去除虚约束三步骤”。

设计类科目需积累案例库,整理人机界面设计、智能产品创新等领域的典型方案。

3. 冲刺模拟阶段(10-12月)

使用《915机械原理考研模拟三套卷》进行限时训练,重点提升计算速度与制图规范性。

针对高频考点进行专题突破,如通过“凸轮-连杆组合机构设计”专项练习强化综合应用能力。

(二)高效资源利用建议

1. 真题资料

优先获取2011-2024年完整真题(含答案),通过对比发现“平面机构运动分析”“齿轮强度计算”等知识点连续8年出现。

利用《机械原理考研真题分类解析》按模块横向对比各校命题差异,深化对东南大学特色的理解。

2. 辅助工具

推荐使用SolidWorks或Adams软件动态演示机构运动过程,帮助理解瞬心法、速度多边形等抽象概念。

加入备考社群共享资源,例如2024年考生整理的“人因工程学简答题高频考点30条”被证实覆盖当年80%考点。

(三)应试技巧与误区规避

1. 计算题规范作答要点

采用“公式-代入-结果”三段式书写,例如动力学方程需标注矢量方向;数值结果保留三位有效数字并与量纲同步写出。

2. 设计题高分策略

遵循“需求分析-原理说明-方案呈现”逻辑链,如2023年智能座椅设计题需先阐明人体工学原则,再通过三视图展示腰托调节结构。

3. 常见备考误区警示

避免过度依赖“押题卷”,2022年部分考生因忽视机械平衡基础理论导致失分。

设计类科目忌堆砌专业术语,需用简洁图示辅助说明,如用折线图对比不同操纵杆尺寸的肌电负荷差异。

东南大学机械考研真题的命题逻辑始终围绕“基础扎实、创新突出、工程导向”三大原则。考生需以真题为纲,构建“理论-实践-反思”的立体复习体系,同时关注学科前沿动态与交叉应用场景。通过系统化梳理核心考点、精细化制定备考计划,结合科学资源配比与策略调整,方能在激烈竞争中实现从知识积累到能力跃迁的突破。