电视艺术作为融合科技与美学的现代艺术形态,正成为研究生入学考试的热门方向。随着行业对专业人才需求的增加,考生需在理论积淀与实践洞察之间找到平衡。本文以近年真题为切入点,梳理高频考点与备考方法论,为考生构建系统性复习框架。

一、核心考点的三维解析

电视艺术考研命题呈现“理论深度+技术认知+创作思维”的三维考察特征。从2023年浙江传媒学院MFA真题中可见,艺术本体论(如“审美无利害”“艺术典型”)与媒介技术论(如“电子媒介对创作的影响”)构成基础理论双翼。中国传媒大学历年真题则强调创作实践分析,如“网络综艺海报设计理念”等题目要求考生将艺术原理转化为具体创作方案。

在技术认知层面,视听语言要素成为高频考点。成都理工大学873科目连续三年考察“画幅”“调音台”等制作技术概念,要求考生理解参数背后的美学逻辑。例如“数字信号”的名词解释需延伸至HDR技术对影像质感的影响。北京电影学院近年新增“艺术与科技关系”论述题,体现技术迭代对学科命题的导向作用。

创作思维考察呈现跨媒介特征。青岛大学923科目要求分析“短视频与传统影视音乐功能差异”,强调考生需建立媒介特性比较分析框架。此类题目往往需结合《新媒体视听节目制作》中的类型化创作理论,在答题中融入抖音竖屏传播、B站弹幕文化等鲜活案例。

二、复习策略的阶段性构建

(一)基础夯实阶段(3-6个月)

建立“理论图谱”是此阶段核心任务。建议以《艺术学概论》《传播学教程》为轴心,绘制包含艺术本质论—创作方法论—接受美学的知识树。例如复习“游戏说”时,需串联席勒的审美游戏论、斯宾塞的过剩精力说,并思考其在互动影视中的当代演变。每日安排1小时精读《电视艺术哲学》,重点标注“影像真实感构建”“时空叙事机制”等章节。

(二)专题深化阶段(2-3个月)

针对高频考点建立专题知识库:

1. 媒介融合专题:整理5G、AI对电视艺术的影响,储备中央广播电视总台“5G+4K/8K+AI”战略等案例。

2. 类型创作专题:对比分析网络电影、竖屏剧、互动剧的创作范式,结合《新媒体视听节目制作》中的制作流程拆解。

3. 经典理论活化:将“隐含的读者”概念延伸至算法推荐时代的受众研究,思考用户画像如何影响内容生产。

此阶段需完成近五年真题的逆向解析,制作“考点出现频率矩阵”。例如“影视声音设计”在2021-2023年出现7次,需重点掌握同期声采集、杜比全景声技术等子知识点。

(三)冲刺突破阶段(1个月)

开展全真模拟训练,重点攻克三类题型:

1. 案例分析题:如“乡村振兴纪录片策划”需运用《纪录片创作》中的田野调查法,设计包含VR全景拍摄、方言配音等创新元素的方案。

2. 论述题:针对“经典文学三观争议”,构建“历史语境—文本多义性—接受美学”的答题模型,引用伊瑟尔的召唤结构理论增强学理性。

3. 创作实务题:参照《视听新媒体导论》中的项目策划模板,完成从选题论证、分镜头设计到宣发策略的完整创作流程。

每日进行15分钟名词解释速记,使用“定义+代表人物+当代应用”三段式结构。例如“审美无功利”需关联短视频平台的沉浸式体验设计。

三、应试技巧的维度升级

答题结构创新能显著提升得分。在分析“电影与电视特征差异”时,可采用“介质特性(胶片vs数字)—观看场景(影院仪式感vs家庭伴随性)—叙事节奏(强冲突vs日常流)”的对比框架。对于“影视调色环境设置”等技术类题目,需插入流程图解与设备参数表。

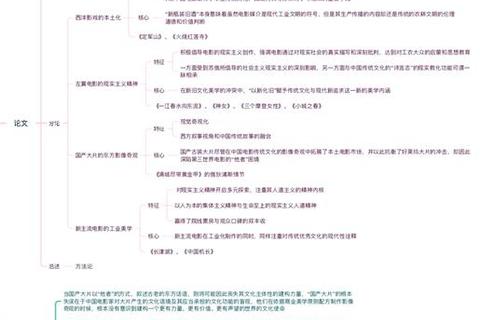

学术话语转化是高分关键。阐释“艺术门类分化”时,可引入本雅明的机械复制理论,论述数字技术如何催生虚拟偶像、元宇宙戏剧等新形态。同时需警惕模式化答题,如分析春节晚会创新时,避免堆砌陈旧案例,转而讨论河南卫视《唐宫夜宴》的跨媒介叙事。

考场时间分配建议:名词解释(8分钟/题)→简答(15分钟/题)→论述(25分钟/题)→创作(40分钟)。考前需进行3次以上全真模考,训练对复杂题干的快速拆解能力,如“可能出现的事物”类哲学命题,需迅速关联布莱希特间离理论进行破题。

电视艺术考研既是理论思辨的竞技场,更是创作智慧的试验田。考生需构建“史学脉络—技术前沿—创作实践”的三维知识体系,在真题解析中提炼方法论,在模拟训练中培养问题意识。当艺术理论遇见媒介变革,唯有将经典理论注入当代语境,方能在激烈的竞争中实现认知跃迁。备考不仅是知识积累,更是思维模式的转型升级——这或许正是电视艺术教育的深层价值所在。