法律硕士(非法学)考试作为跨专业考生进入法律领域的重要途径,其真题解析与备考策略的科学性直接影响考生的复习效率与最终成绩。本文将从核心考点分布、答题技巧优化及备考策略设计三方面展开深度剖析,帮生构建系统化的应试能力。

一、核心考点:学科重点与命题趋势

法律硕士(非法学)考试的核心科目包括刑法、民法、法理学、宪法学与法制史,各科目考点呈现以下特征:

1. 刑法与民法:基础理论与实务融合

刑法侧重犯罪构成、共同犯罪、刑罚制度及新型罪名(如从业禁止、网络犯罪)的考查。例如,2023年真题要求考生简述“从业禁止”的规定,需从概念、适用条件、期限及与其他法律衔接(如证券法)等角度展开。

民法聚焦物权变动、合同效力、侵权责任及婚姻继承等实务领域,近年命题更注重对《民法典》新增条款的解读,如居住权、个人信息保护等。

2. 综合课:法理与历史的交叉渗透

法理学高频考点包括法律原则、法律解释、法律推理及法治理论,常与法制史结合命题。例如,2023年真题要求从西周“明德慎罚”思想论述“以人民为中心”的现代法治启示,需横向关联法理学中的“司法为民”原则。

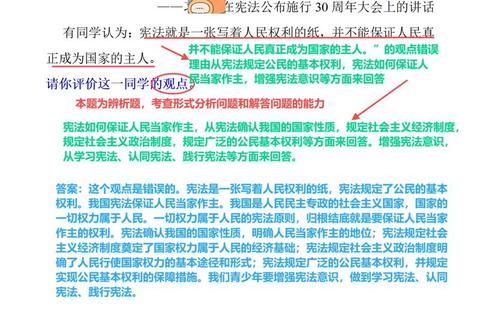

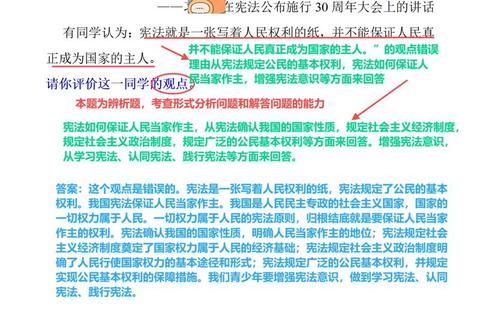

宪法学重点涉及公民基本权利、国家机构职权及宪法监督机制,而法制史则以中国古代法律思想、清末修律及革命根据地法制为命题重心。

命题趋势:近年真题呈现“精细化”与“跨学科化”特点,例如简答题从传统重点转向考试分析的边缘内容(如肖像权合理使用情形),论述题则要求考生打通法理、宪法与法制史的知识壁垒。

二、答题技巧:逻辑构建与得分优化

1. 客观题:精准定位与干扰排除

定位法:通过题干关键词(如“法律后果”“构成要件”)快速锁定考点,例如刑法选择题中“犯罪未遂”与“犯罪中止”的区分需结合行为人主观意愿与客观障碍。

排除法:对多选或案例分析中的干扰项,可运用“反向验证”策略。例如,判断合同效力时,若选项包含“违反公序良俗”,需回溯《民法典》第153条的具体情形。

2. 主观题:三段论框架与多维论证

简答题:采用“概念—要件—例外”结构。以“简述肖像权合理使用情形”为例:

1. 定义肖像权(《民法典》第1019条);

2. 列举合理使用情形(新闻报道、个人学习等);

3. 补充特殊限制(不得侵害人格尊严)。

论述题:以“总—分—总”模式展开,结合理论与实例。例如,论述“以人民为中心的法治思想”时:

1. 总民本思想的历史渊源(西周“敬天保民”)与现代转化;

2. 分立法(公众参与)、司法(便民诉讼)、执法(比例原则)的体现;

3. 强调传统智慧对法治实践的启示。

3. 案例分析:事实解构与法律适用

步骤拆解:

1. 提取关键事实(如“行为人是否具有刑事责任能力”);

2. 匹配法律规范(《刑法》第17-19条);

3. 结论推导(是否构成犯罪及量刑建议)。

争议处理:若涉及理论分歧(如刑法因果关系学说),需明确采用“条件说”或“相当因果关系说”,并说明理由。

三、备考策略:分阶学习与资源整合

1. 基础阶段(3-6个月):知识体系构建

框架法:使用思维导图梳理学科脉络,例如将民法分为总则、物权、合同、人格权等模块,标注高频考点。

案例辅助:通过典型判例(如“江歌案”分析侵权责任)理解抽象概念,推荐参考《中国裁判文书网》的公开案例。

2. 强化阶段(2-3个月):真题导向训练

分类精研:按章节分类练习近10年真题,标记错误率高的知识点(如宪法的选举程序),针对性强化。

模拟实战:限时完成套卷,主观题需控制答题速度(如简答题15分钟/题,论述题30分钟/题)。

3. 冲刺阶段(1-2个月):查漏与热点追踪

高频复盘:集中复习易错点(如法制史中的“唐律六赃”),利用错题本进行“滚动记忆”。

热点整合:关注年度法治事件(如《刑法修正案(十二)》对行贿罪的修改),关联考点分析。

资源推荐:

教材:《考试分析》为核心,辅以《众合真题详解》进行跨学科训练。

工具:竹马APP的真题解析视频可辅助攻克疑难案例。

结论

法律硕士(非法学)考试的突破依赖于对核心考点的精准把握、答题逻辑的系统训练及分阶备考的科学规划。考生需摒弃“机械背诵”思维,转而构建“理论—实务—策略”三位一体的应试能力,方能在竞争激烈的选拔中脱颖而出。正如古罗马法谚所言:“法律的生命在于经验而非逻辑”,唯有将知识转化为解决问题的能力,才能真正驾驭这场知识与智慧的较量。