心理学考研作为选拔专业人才的重要途径,其真题设计始终围绕学科核心能力展开。2018年的真题中,认知机制与实验设计两大模块占据了显著比重,既考察了考生对基础理论的掌握,又检验了其运用科学方法解决实际问题的能力。以下从理论框架、真题解析及备考策略三个维度展开分析,为考生提供系统性指导。

一、认知机制的核心理论与真题考察重点

认知机制是心理学研究人类信息加工的核心领域,2018年真题中涉及注意、记忆、思维三大模块,其命题特点体现在以下方面:

1. 注意的认知理论

真题中多次出现与注意选择相关的实验设计(如双耳分听实验),要求考生辨析过滤器理论、衰减理论及后期选择理论的差异。例如,选择题考察“最早使用实验方法研究注意选择性”的学者(答案:彻里的双耳分听实验),需结合实验范式理解理论假设:

2. 记忆的多重存储模型

真题通过“残词补全”“词干补笔”等任务(如简答题第36题)考察记忆提取机制,需掌握感觉记忆→短时记忆→长时记忆的加工流程,并理解外显记忆与内隐记忆的区分。例如,填空题要求被试补全汉字偏旁,实际考察内隐记忆中的启动效应。

3. 思维与问题解决

综合题常结合现实情境(如“驾驶中听音乐对注意力的影响”)考察演绎推理与创造性思维。考生需掌握算法与启发式的差异,并能通过实验设计验证假设(如分析双趋冲突的动机模型)。

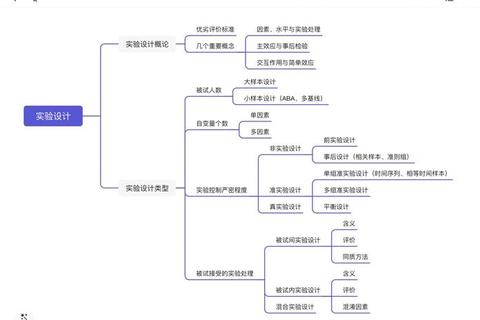

二、实验设计的关键考点与命题趋势

实验心理学在312统考中占比约15%,2018年真题的突出特点是强化对变量控制与设计逻辑的考察,具体表现为:

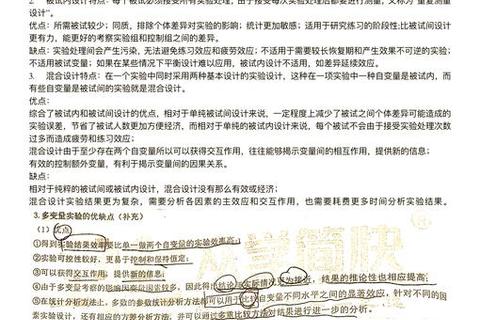

1. 变量操作与实验类型

2. 经典实验范式再现

真题中高频出现的实验范式包括:

3. 综合性实验设计题

2018年首次出现“根据表格计算β和d’并绘制ROC曲线”的简答题,要求考生从数据推导理论模型。此类题目需掌握:

三、备考策略:理论与实践的双向突破

针对认知机制与实验设计的复习,需采取“理论→真题→模拟”的三阶段策略:

1. 系统梳理理论框架

2. 真题精练与错题归因

3. 模拟实验设计与跨学科整合

结论

2018年心理学考研真题凸显了学科对基础理论深度与科学方法论素养的双重重视。考生需打破“死记硬背”的惯性思维,通过“理论理解—实验设计—数据解读”的闭环训练,提升解决复杂问题的能力。未来备考中,建议关注认知神经科学的前沿成果(如fMRI技术在注意研究中的应用),以应对命题中日益增加的跨学科整合趋势。