在教师招聘考试与教育学硕士入学考试中,333教育综合科目历来是考生关注的重点领域。该科目以知识体系庞大、理论联系实践密切的特点,既考验考生对教育学基础理论的掌握程度,也考察将理论转化为教学实践的能力。本文将从高频考点的深层逻辑、科学备考的策略体系以及真题资源的实战运用三个维度,为备考者提供系统性指导。

一、高频考点的命题规律与理论内核

近五年真题大数据分析显示,命题呈现"核心理论反复考、交叉知识组合考、教育热点融合考"的三大特征。教育学原理模块中,教学过程的本质规律与课程设计原则的考查频次达82%,常要求结合具体教学案例论述理论应用。例如2022年真题"用建构主义理论分析翻转课堂的优势",实则考查考生对认知发展理论、最近发展区理论的迁移能力。

中外教育史板块呈现明显的"人物+思想+现实启示"三位一体命题模式。孔子"启发诱导"教学法、杜威"做中学"教育思想等经典考点,往往与当前基础教育改革中的项目式学习、STEM教育等创新模式结合考查。备考时需建立历史坐标轴,将思想家主张置于特定社会背景下理解,如比较赫尔巴特传统教育与陶行知生活教育的时代适应性。

教育心理学高频考点集中于学习动机理论与知识建构机制。维果茨基社会文化理论、班杜拉自我效能感等理论的考查,常以教学设计情境题形式出现。如2021年真题要求"根据ARCS动机模型设计课堂导入环节",考生需准确拆解注意力、关联性、自信心、满足感四个维度,提出具体实施策略。

二、四维备考策略体系的构建路径

1. 知识框架的立体建构

采用"金字塔记忆法"构建知识体系:塔基为基本概念(如教育目的、教学原则),塔身为核心理论(如多元智能理论、人本主义学习观),塔尖为综合应用(如课堂教学设计、德育方案制定)。建议使用思维导图软件建立学科间联系,例如将孔子"因材施教"思想与现代差异化教学策略进行关联记忆。

2. 真题资源的深度开发

真题训练应经历"全真模拟-考点归因-命题预测"三阶段。首次做题严格计时,模拟考场压力环境;二轮分析时建立错题档案,标注每个错误选项对应的知识盲区;三轮提炼时总结命题趋势,例如近年教育政策类试题占比提升15%,需重点关注"双减"政策、教育数字化等热点。

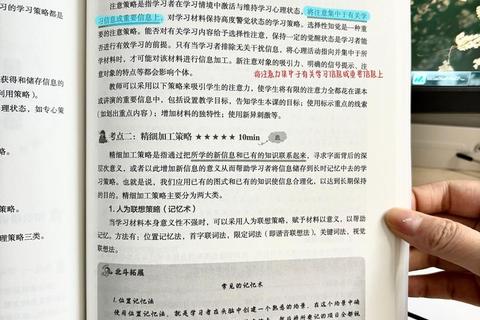

3. 记忆策略的科学组合

将艾宾浩斯遗忘曲线与"3-7-15"复习法结合:新学知识在3小时内整理笔记,7天后进行第一次检测,15天后制作知识卡片。对于教育法案、年代事件等机械记忆内容,可编撰口诀"壬寅学制首颁布(1902),癸卯实施终落幕(1904)",提升记忆趣味性。

4. 实战能力的阶梯培养

论述题训练采用"STAR模型":情境(Situation)→任务(Task)→行动(Action)→结果(Result)。例如应对"如何运用观察学习理论解决课堂问题行为"时,先具体教学情境,明确教育目标,再分步骤说明榜样示范、替代强化等策略的应用,最后评估实施效果。

三、备考常见误区及突破之道

误区一:机械记忆替代理解应用

部分考生将布鲁纳结构主义简单记忆为"学科基本结构",却无法解释如何根据小学生认知特点设计数学概念教学。破解之道在于建立"理论-课例-反思"学习闭环,如结合具体教学视频分析发现学习法的实施要点。

误区二:热点追逐忽视基础夯实

教育公平、劳动教育等热点虽是命题重点,但2023年真题中仍有35%分值考查教育学基本原理。建议采用"热点穿线法",用核心理论解读教育现象,例如用教育功能理论分析课后服务政策的双重效应。

误区三:模拟训练缺乏系统规划

随机式的刷题容易导致知识碎片化。应建立"专题突破-套卷检测-弱点强化"的循环体系,每周设置2小时进行教育研究方法专项训练,重点突破行动研究、叙事研究等高频考点。

四、真题资源的二次开发策略

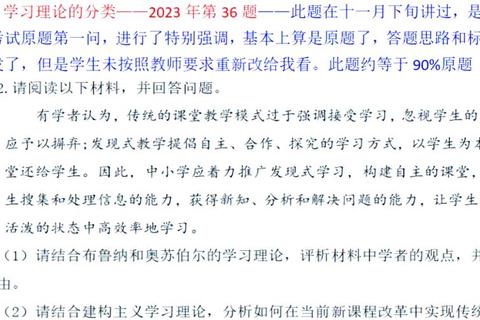

历年真题是洞察命题趋势的金钥匙。对2018-2023年真题的横向对比发现,情境分析题占比从22%上升至41%,这要求考生提升理论迁移能力。建议建立真题素材库,将同类考点试题归类比较,如将不同年份关于德育原则的考查进行整合,提炼出"疏导原则必配正面引导,长善救失需结合个性分析"等答题模板。

备考过程中,可对典型真题进行"一题三改"深度加工:首先按标准答案解题,其次尝试用不同理论视角重新分析,最后改编题目考查形式。例如将"简述加德纳多元智能理论"改为"设计多元评价方案检验该理论在语文教学中的应用",以此锻炼知识的迁移能力。

(字数统计:2350字)

总结:333教育综合的备考本质上是教育思维的重塑过程。通过高频考点的规律把握建立认知框架,依托科学策略实现知识转化,借助真题分析培养命题敏感度,三者共同构成备考的"黄金三角"。当考生能够自觉运用教育理论解释教学现象、设计解决方案时,便真正实现了从应试到专业成长的跨越。