农业知识考试作为检验考生综合能力的重要途径,其真题解析与备考策略的梳理对考生提升应试水平具有关键意义。本文将从核心考点解析、真题命题规律、高效备考方法三个维度展开论述,帮生构建系统性复习框架。

一、农业知识考试的核心考点解析

农业知识考试涵盖自然与人文要素的交叉领域,其核心考点可分为以下四类:

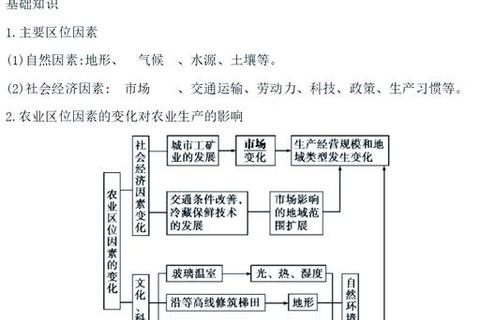

1. 农业地理与区位因素

自然因素(光照、热量、降水、土壤)与人文因素(技术、市场、政策)的结合是高频考点。例如:

高床垄作技术的作用:通过增加土壤疏松度、改善排水条件、调节昼夜温差等提升作物产量,此类题目常结合区域气候特征考查技术原理的应用逻辑。

农业区位选择:如分析某地发展特色农业的优劣势,需综合地形、水源、交通、产业链配套等条件,典型例题如“青藏高原牦牛产业扶贫模式”中自然条件与产业融合的关系。

2. 农业技术创新与生态效益

现代农业技术(如套袋技术、地膜覆盖)及其生态意义是重点方向。例如:

秸秆覆盖的作用:减少土壤侵蚀、调节地温、抑制盐碱化,此类考点需考生理解技术原理与生态保护的关联性。

循环农业模式:如“稻—螺共生系统”通过资源循环利用实现经济效益与生态平衡的双赢,考查考生对可持续发展理念的应用能力。

3. 农学理论与历史经典

中国古代农学著作(如《齐民要术》《农政全书》)中的核心思想常被纳入考题。例如:

《齐民要术》的核心贡献:系统总结黄河流域农业生产经验,涵盖作物栽培、食品加工等领域,其“因地制宜”思想仍是现代农业的指导原则。

四大农书的比较:需掌握《氾胜之书》《农书》等著作的特点差异,如《农政全书》首次将“农政”思想纳入农业体系。

4. 农业政策与可持续发展

乡村振兴、粮食安全、生态农业等政策导向类题目占比逐年增加。例如:

“秸秆变肉”工程的意义:通过资源化利用减少污染并提升附加值,需考生结合政策背景分析经济与生态的双重效益。

农村产业结构调整:如“公司+农户”模式对农民收入来源的影响,强调产业链延伸与品牌化经营的重要性。

二、农业真题的命题规律与解题技巧

近年真题呈现“材料导向化、综合化、实践化”趋势,考生需掌握以下应对策略:

1. 材料分析题的答题逻辑

步骤一:定位关键词:如题目要求“分析某地农产品市场竞争力”,需快速提取材料中关于产量、品质、品牌的信息。

步骤二:结构化分点:采用“自然条件+技术支撑+政策支持”的三段式框架,避免遗漏得分点。例如,解析“沙漠甜桃种植成功的原因”时,需从品种改良、灌溉技术、市场需求等多角度展开。

2. 高频题型的突破方法

比较类题目:如“轮作与间作的效益差异”,需明确轮作侧重土壤修复,间作强调空间利用率提升。

图表类题目:针对“题型分布表”“考试风格变化表”等数据,需提炼趋势性结论。例如,某题型占比连续三年上升,则预示其可能成为后续复习重点。

3. 易错点规避

概念混淆:如“复种指数”受热量与耕作制度共同影响,误将纬度视为唯一因素会导致错误。

脱离实际:如回答“农业污染治理措施”时,若仅罗列“减少化肥使用”而忽略具体技术(如精准施肥、生物农药),则答案缺乏实操性。

三、高效备考策略与资源规划

1. 分阶段复习计划

基础阶段(1-2个月):按“农业地理—农业技术—农学理论—政策热点”模块梳理知识体系,辅以思维导图整合零散知识点。

强化阶段(1个月):精练近5年真题,总结高频考点与命题陷阱。例如,农学著作类题目常设置“最早”“最完整”等限定词,需精确记忆。

冲刺阶段(2周):模拟考试环境限时答题,重点提升材料阅读速度与答题规范性。

2. 资源选择与利用

真题库优先:选择包含详细解析的真题集(如中国农业大学821科目真题),重点关注答案的得分点分布。

拓展阅读:补充《农业经济学》《生态农业技术导论》等教材中的案例,增强理论应用能力。

3. 工具与技巧辅助

错题本分类法:按“知识盲区”“审题失误”“逻辑混乱”三类整理错题,针对性强化薄弱环节。

时事积累:通过农业农村部官网、权威农业期刊跟踪最新政策(如“数字农业试点”),预判潜在考点。

农业知识考试要求考生兼具理论深度与实践洞察力。通过系统梳理核心考点、精准把握命题规律、科学规划备考路径,考生可显著提升应试效率。值得注意的是,真题训练不仅是检验复习效果的工具,更是理解学科思维的关键——唯有将知识转化为解决实际问题的能力,方能在竞争中脱颖而出。