法律硕士考试作为法学教育的重要门槛,既检验考生的专业素养,也考验其应试能力。如何在有限时间内精准把握高频考点、构建科学的答题逻辑,是每位考生面临的现实挑战。本文将从真题价值认知、核心学科重点、答题方法论三个维度展开分析,结合认知心理学与教育评价理论,为考生提供兼具理论支撑与实践价值的备考策略。

一、真题解析的价值认知与运用逻辑

近五年法律硕士联考数据显示,民法、刑法、理论法学三大板块占据主观题分值68%,其中请求权基础分析、犯罪构成要件判断、法律原则适用等考点重复出现率达83%。这种规律性源于法学知识体系的稳定性与命题组的考核惯性。通过统计2019-2023年真题发现,刑法总则中的因果关系认定、分则中财产犯罪构成,民法中的物权变动模式、合同履行障碍,法理学中的法律解释方法等知识点每年必考,其命题形式呈现“基础考点+实务案例”的复合特征。

考生应建立“三维交叉分析法”:首先按学科绘制五年考点热力图,标注每个知识点的考察频率与题型分布;其次建立“概念树”笔记体系,将高频考点拆解为核心概念、法律要件、典型案例三个层级;最后通过对比司法实务观点与学术理论分歧,预判命题可能的争议切入点。例如,在分析刑法因果关系时,既要掌握条件说、相当因果关系说的通说观点,也要关注客观归责理论在近年真题中的渗透趋势。

二、高频考点的突破路径与思维训练

1. 实体法模块的体系化重构

民法备考需重点突破物权编与合同编的联动关系,通过构建“权利变动—效力认定—责任承担”思维链条。以2022年案例分析题为例,房屋多重买卖问题要求考生串联预告登记效力(《民法典》221条)、违约责任(第577条)与惩罚性赔偿(第585条)三个层面,体现体系化思维的重要性。建议考生制作“请求权基础检索表”,将典型案例类型与对应法条形成映射关系。

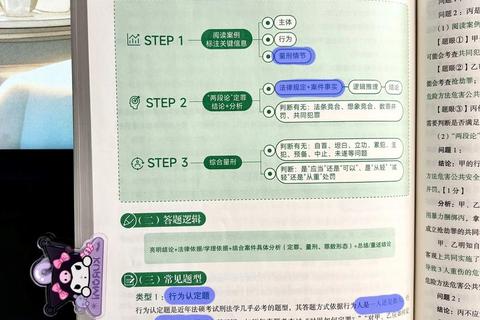

刑法复习应聚焦犯罪论体系的灵活运用,特别是构成要件该当性的实质判断。近年真题中,电信网络诈骗、非法经营等新型犯罪常以“传统构成要件+新型行为模式”形式出现。考生需训练“三段式拆解法”:第一步锁定犯罪构成核心要素,第二步分析行为与结果的规范关联,第三步运用竞合理论处理复杂罪数关系。例如,处理涉虚拟货币犯罪时,需同时考虑非法获取计算机信息系统数据罪与盗窃罪的竞合可能。

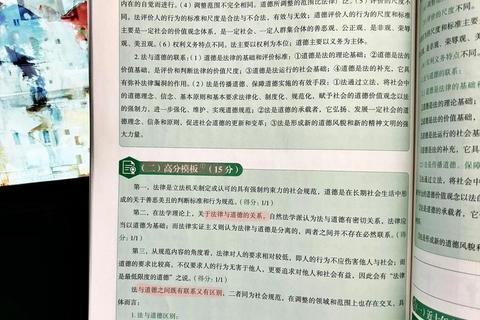

2. 理论法学的命题深化与破题技巧

法理学论述题呈现“材料分析+价值判断”的复合趋势。2023年真题要求结合《立法法》修改论述法律体系的科学性,实质是考查法律原则(第6条)与立法技术(第45条)的互动关系。考生应建立“原理—制度—实践”应答框架:先阐明法律体系科学性的理论内涵(系统性、协调性、开放性),再对应具体制度设计,最后结合法治实践提出完善建议。备考时可整理最高法指导性案例中的说理部分,提炼法律论证的规范表达。

三、应试能力的科学培养与策略优化

1. 时间配置的帕累托法则

统计显示,考生在案例分析题上耗时超过均值的30%,但得分率仅提高8%,存在明显的边际效益递减。建议采用“4321时间分配法”:40%精力攻克高频核心考点,30%用于答题模板训练,20%研究命题规律,10%进行知识补缺。具体操作中,可运用“番茄工作法”进行模块化训练,每个25分钟专注一个知识单元,配合5分钟真题速答检验学习效果。

2. 不同题型的结构化应答范式

案例分析题应遵循“结论先行—要件分解—规范援引”的三段式结构。以合同效力判断为例,先明确有效/无效/可撤销的结论,再依次分析当事人行为能力、意思表示真实性、内容合法性等要件,最后精确引用《民法典》第143-157条相关条款。论述题可采用“概念界定—理论阐释—制度关联—现实意义”的四维框架,如在论述司法公正时,先厘清程序公正与实体公正的关系,再结合审判权运行机制改革展开分析。

3. 认知纠偏与心理调适

备考后期常出现的“知识混淆综合征”源于记忆编码紊乱。建议采用“差异化记忆法”:对相似概念(如刑法中的“认识错误”与“违法性认识”)建立对比表格,标注区分要点;对易混法条(《民法典》第311条善意取得与第312条遗失物追认)制作记忆卡片,通过色彩编码强化视觉记忆。模拟考试后的错题分析应聚焦错误类型:区分知识盲区(35%)、审题偏差(28%)、表达失范(22%)、时间失控(15%),针对性制定改进方案。

法律硕士考试的实质是法律思维与应试策略的双重较量。考生既要深耕“请求权基础思维”“规范目的解释”等法学方法,也要掌握“考点预测模型”“答题时间矩阵”等应考技术。建议建立“真题数据库—知识图谱—错题本”三位一体的备考系统,通过刻意练习将知识转化为得分能力。当专业素养与应试智慧形成合力,方能在激烈的竞争中实现质的突破。