考研备考如同一场马拉松,科学的策略与精准的信息往往成为决胜关键。历年真题作为最贴近实战的参考资料,不仅承载着命题规律的核心密码,更是考生突破瓶颈的“黄金罗盘”。如何在浩如烟海的复习资料中抓住高频考点,又如何通过真题解析预判命题趋势?本文将从实证分析与实践方法论两个维度,为考生揭开高效备考的科学路径。

一、高频考点:从数据中捕捉命题焦点

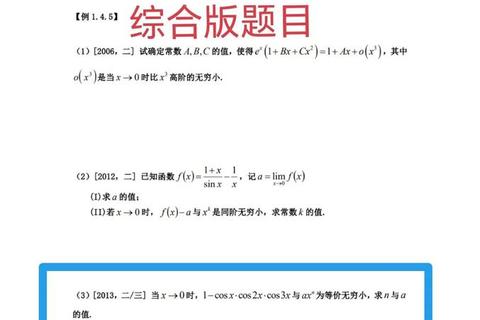

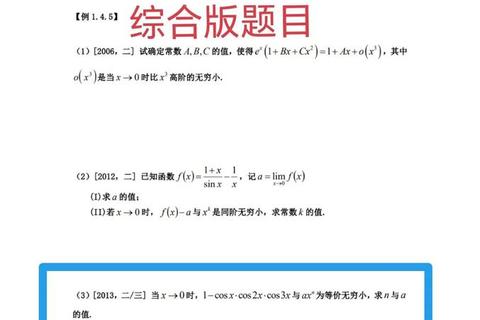

真题的统计学价值在于其能直观反映学科核心能力要求。以数学科目为例,近十年真题显示极限计算、导数几何应用、定积分物理意义、微分方程求解、级数收敛性判断五大模块出现频率超过80%。例如2024年数三真题中,微分中值定理的证明题连续第三年以不同变体出现,印证了“经典理论+应用场景”的复合考查趋势。考生需通过工具如MarginNote构建知识点热力图,将高频考点与教材章节对应,形成“考点-题型-解题技巧”三维知识网络。

英语科目则呈现出长难句解析能力与学术语境词汇量的双重提升。2023-2025年英语一阅读题中,涉及人工智能、气候变化政策等跨学科话题的篇章占比从12%跃升至27%,要求考生在掌握5500核心词汇基础上,额外补充200-300个学科交叉术语。针对此趋势,建议采用Anki记忆卡进行碎片化场景记忆,将高频词汇嵌入真题例句语境,提升记忆效率30%以上。

专业课备考更需动态追踪考纲演变。以法学为例,2025年多所院校在751/851科目中新增“数字版权前沿案例”与“国际商事仲裁新规”考点,此类信息往往隐藏于目标院校导师近三年发表的论文中。建立“考纲变动”“导师研究”“行业热点”三大信息库,利用Cubox等工具实现文献智能聚类,可减少60%的信息搜集时间。

二、命题趋势:从规律中预判未来战场

近年命题呈现三大显著转向:概念深度化、计算强度化、应用场景化。数学科目中,单纯套用公式的题目占比从2018年的45%降至2025年的22%,而要求结合物理模型(如流体力学)、经济模型(如边际成本分析)进行推导的综合题比例翻倍。这要求考生在刷题时突破单一学科边界,例如通过2019年数二真题中“旋转体体积计算与机械设计结合”的典型案例,训练跨领域建模能力。

政治科目的变革则体现在时政关联度的强化。2025年真题中,“新发展格局”与“碳中和政策”相关考点分值占比达34%,且常以“理论阐述+数据图表+对策建议”的复合题型出现。建议采用“三段式答题法”:先用马原原理锚定论点,再以年度白皮书数据支撑,最后结合最新政策文件提出辩证思考,此类结构化应答可使主观题得分提升15%-20%。

值得警惕的是生僻考点的周期性回归。2024年英语一翻译题中出现的“生物仿生学”概念曾在2016年考查,印证了“5年重现规律”。建立“冷门考点档案”,将10年内出现频次低于3次但未被考纲删除的知识点纳入专项突破,可有效防范突发性失分。

三、真题驱动:从训练到认知的系统升级

真题的价值绝不止于“检测水平”,更是认知升级的催化剂。科学的训练体系应包含三个阶段:

1. 诊断性刷题(1-2个月)

按年份完成近10年真题,采用“127时间分配法”:10%时间记录错题类型,20%时间进行知识点溯源,70%时间针对薄弱环节进行专题突破。例如数学连续两年在曲面积分计算失分的考生,可重点研究2017年与2022年真题的解题路径差异。

2. 结构性分析(1个月)

利用Excel建立“考点-难度-解题时长”三维分析模型,识别高频考点中的速度瓶颈区(如级数判敛)与准确率黑洞区(如矩阵相似变换)。数据显示,考生在概率论大题上的平均用时超出合理区间42%,根源在于未能将全概率公式与贝叶斯定理的适用场景清晰化。

3. 预测性演练(考前30天)

基于命题规律自主命题,例如将2020年英语阅读“媒体融合”主题与2023年“元宇宙”结合,模拟可能出现的跨年度复合型考题。此阶段可借助学习小组进行互评,通过多视角反馈完善答题逻辑。

四、工具革命:数字化赋能备考效能

在信息过载的时代,智能化工具成为破局关键:

在确定性中寻找突破

考研本质是一场与命题人思维同频的博弈。当考生将高频考点转化为肌肉记忆,让命题趋势预判成为条件反射,真题便不再是冰冷的试卷,而成为指引方向的战略地图。记住,每一道真题都是命题人精心设计的“能力探测器”,而科学的解析之道,在于用系统思维将其串联为通向成功的阶梯。此刻的深度耕耘,终将在考场上绽放为精确的解题轨迹。