中山大学文物与博物馆专业(以下简称“文博专业”)作为国内该领域的顶尖学科之一,其研究生入学考试以灵活性和专业性著称。本文基于近年真题、参考书目及考生经验,从核心知识点、命题规律和备考策略三个维度展开解析,为考生提供系统性指导。

一、核心知识点:聚焦“一轴三翼”

中山大学文博综合(348)的命题紧扣“博物馆学为主体,文物学为支撑,考古与文化遗产为补充”的框架,形成“一轴三翼”的知识体系。

1. 博物馆学(核心轴)

历年真题中,博物馆学分值占比高达50%-70%,重点聚焦以下板块:

关键教材:王宏钧《中国博物馆学基础》为基石,需结合马工程《博物馆学概论》补充学科前沿。

2. 文物学(支撑翼)

文物学侧重“专题化”与“技术流”,高频考点包括:

备考要点:李晓东《文物学》需结合马工程教材补充案例,如故宫文物修复实践。

3. 考古与文化遗产(补充翼)

考古学近年占比约10%-20%,命题呈现“基础化”与“热点化”特征:

策略建议:张之恒《中国考古学通论》可选择性精读石器时代与商周章节,结合《暗流》《名山》拓展学术视野。

二、命题趋势:从“知识复现”到“思辨整合”

近五年真题呈现三大转向,反映选拔标准从“记忆能力”向“学术素养”的升级:

1. 题型革新:全论述导向

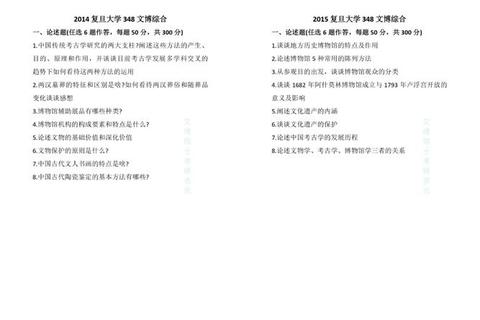

自2019年起取消名词解释与简答,改为9选6的论述题(每题50分),要求考生在300分钟内完成约1.2万字论述。例如2023年要求“评述一则古代绘画论著并分析作品”,既考察知识储备,又检验艺术史阐释能力。

2. 跨学科融合

题目常交叉博物馆、文物、考古三领域,如2023年“结合外销瓷分析18世纪欧洲‘中国风’艺术”,需综合瓷器工艺、贸易史与跨文化传播理论作答。

3. 实务与热点结合

约30%题目涉及文博行业动态,如博物馆(2023年)、流动博物馆实践(2023年)、数字技术应用(如2017年保护技术趋势)。考生需关注《中国文物报》、ICOM年度报告等资源。

三、备考策略:三轮进阶与资源整合

基于核心知识点与命题趋势,推荐“三轮进阶法”:

1. 基础夯实(3-6个月)

2. 能力提升(2-3个月)

3. 冲刺优化(1个月)

四、专业素养与学术敏锐度的双重修炼

中山大学文博考研不仅是对知识体系的检验,更是对学术思维与行业洞察力的考核。考生需以“核心知识点”为根基,以“命题趋势”为导航,通过系统性备考实现从“应试者”到“准研究者”的蜕变。未来,随着文化遗产数字化、博物馆等议题的深化,跨学科整合与创新思维将成为决胜关键。