作为国内顶尖外语院校的核心入学考试之一,北京外国语大学英语基础测试(MA_611)凭借其专业性与综合性,始终是检验考生英语能力的重要标尺。本文通过解析近五年真题数据,结合语言学理论与备考实践,系统梳理该考试的高频考点与应答策略,为考生构建科学备考框架。

一、题型特征与能力要求解析

MA_611试卷结构延续"基础能力+高阶思维"的双层考查模式,包含改错(30%)、阅读理解(40%)及翻译(30%)三大板块。数据显示,2023年真题中,改错题涉及副词误用(22%)、介词搭配(18%)、语义辨析(15%)三类高频错误类型。阅读理解则呈现学术性与时效性并重的选材特点,如2022年关于后疫情教育差距的论述文,既要求考生具备每分钟180词的精读速度,又需掌握"语义场分析"(如watershed与reverberation的语境替代)等深层理解技巧。

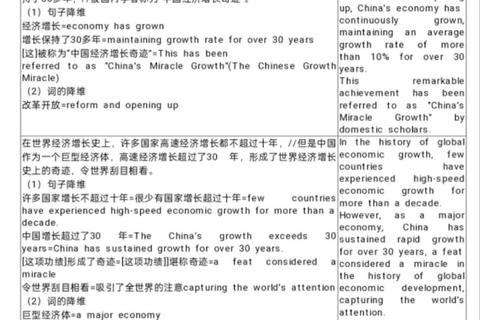

翻译模块形成"文学性英译汉+政经类汉译英"的稳定组合,2025年真题中领导人讲话的汉译英部分,涉及"千头万绪""民之所盼"等四字结构的等效转换,需灵活运用意译法与主述位结构重组策略。这种题型配置呼应了应用语言学家Nunan提出的"交际能力层级模型",即语言测试需覆盖形式准确性、功能适当性与策略灵活性三个维度。

二、高频考点应对策略

(一)语法改错模块

真题数据显示,副词修饰误用(如将形容词作状语)、介词搭配偏差(如rebel against误作rebel to)、近义词混淆(如openness与opening)构成三大失分重灾区。建议采用"三维纠错法":

1. 结构扫描:运用树形图分析法快速定位主谓宾核心结构,如2023年梵高主题改错题中,通过识别"impressionist artists create..."的主谓关系,排除非谓语动词干扰项

2. 语义验证:建立近义词差异数据库,例如辨析continual(有间隔的持续)与continuous(无间断持续)的语义边界

3. 语料比对:利用COCA语料库验证搭配频率,如determined后接to do的出现概率达83%,显著高于for doing

(二)阅读理解模块

针对学术性文本,需掌握"概念网络构建法":

1. 信息层级标注:使用不同符号标记论点(△)、论据(○)、转折(→)等要素,如解析2022年女性沙龙对比文章时,通过标注comparative study(C1)、contrast marker(C2)等符号,快速定位英法教育改革的差异点

2. 元话语识别:注意however、paradoxically等话语标记词,其在近三年真题中平均每篇出现3.2次,常为推理题题眼所在

3. 跨文化解码:建立"文化预设清单",如2021年真题中"mother-in-law"的语义色彩,需结合西方家庭认知进行推断

(三)翻译模块优化路径

基于语料库分析,政经类文本存在三大转换难点:中国特色表达(35%)、流水句逻辑重组(28%)、术语一致性(22%)。建议采用"动态对等"策略:

1. 概念解包技术:将"千头万绪"分解为complexity + multiplicity的双重语义单元

2. 信息结构重组:运用主位推进模式,将汉语话题链转化为英语主谓框架,如将"民之所忧,我必思之"处理为"What concerns the people becomes the focus of my policy considerations

3. 术语一致性管理:建立高频术语对照表,如"小康社会"固定译作moderately prosperous society,避免即兴发挥

三、系统性备考建议

(一)能力诊断与分层训练

建议采用"四象限诊断法",将当前水平划分为语法准确度(Q1)、阅读速度(Q2)、翻译策略(Q3)、文化认知(Q4)四个维度。数据显示,跨专业考生在Q3的平均失分率达41%,需重点加强CEA(Contrastive Discourse Analysis)对比分析训练。

(二)资源整合策略

1. 语料库工具:运用Linggle验证搭配合理性,SkELL检索语义韵特征

2. 思维可视化:使用XMind制作错题溯源图,将错误类型与认知盲点关联

3. 模考节奏控制:遵循"135分钟分段训练法",即改错(35分钟)、阅读(55分钟)、翻译(45分钟)的黄金时间配比

(三)认知负荷管理

根据Sweller的认知负荷理论,建议采用"双通道输入法":

1. 显性知识学习:每日精研2-3个语法点,配合50组高频易错题强化

2. 隐性能力培养:通过经济学人泛读(每日3000词)+TED演讲精听(每周3篇),建立语言直觉

四、能力提升进阶路径

在夯实基础后,可尝试"三维拓展训练":

1. 历时维度:对比分析2000-2025年真题,把握"从语言知识考查向思辨能力迁移"的命题趋势,如近年增加的批判性阅读问题(如2024年要求评析作者论证有效性)

2. 共时维度:参照CEFR的C1级标准,补充学术写作训练,提升逻辑缜密度

3. 策略维度:开发个性化错题编码系统,如将错误归因为L1干扰(编码A)、语用失当(编码B)、认知偏差(编码C)等类别

该考试作为选拔性评估工具,其本质是对考生语言能力与思维品质的综合检验。通过建立"诊断-训练-反馈"的动态提升机制,配合科学的认知策略与资源管理,考生不仅能有效突破应试瓶颈,更能在备考过程中实现从语言使用者到文化传播者的能力跃迁。这种双向的能力建构,恰与北外"外特精通"的人才培养理念形成深层呼应。