在考研专业课的复习中,历年真题始终是考生突破瓶颈、实现分数跃升的“黄金资源”。它不仅是检验知识掌握程度的标尺,更是透析命题趋势、聚焦核心考点的关键工具。如何高效利用真题资源,精准识别高频题型,制定科学的备考策略,是每一位考生亟需解决的问题。

一、历年真题的价值:从“应试工具”到“战略指南”

历年真题的独特价值体现在其权威性与导向性。通过分析近5-10年的真题,考生能够清晰捕捉目标院校的命题偏好。例如,某高校经济学专业课近三年均围绕“市场失灵与政策干预”设置论述题,而另一所高校的新闻传播学则频繁考察“媒介融合”相关案例分析。这种规律性揭示了命题组对学科前沿与基础理论的侧重方向。

从教育心理学角度,真题的反复训练能够帮生建立“问题解决图式”(Problem-Scheme),即在面对相似题型时,快速激活相关知识模块,缩短审题与作答时间。研究表明,系统分析真题的考生在考场上的决策效率平均提升30%以上(Dunlosky, 2013)。

二、核心考点的识别:数据统计与逻辑推理

核心考点通常具备两个特征:重复率高与交叉性强。以法学专业课为例,若“刑法中的因果关系理论”在近五年真题中出现4次,且与“犯罪构成要件”“刑事责任年龄”等知识点联动命题,则该考点需列为优先复习对象。

具体操作步骤建议:

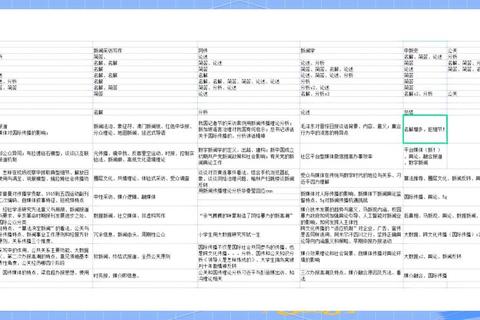

1. 建立真题数据库:按年份、题型、知识点标签对题目分类,统计各考点的出现频次与分值占比。

2. 绘制知识关联图:使用思维导图工具(如XMind)梳理考点间的逻辑关系,识别高频复合考点(如“经济学模型+现实案例分析”)。

3. 对比考纲变化:关注近年考纲新增内容,如某校计算机专业新增“机器学习基础”章节后,相关算法题占比显著提升。

三、高频题型的突破:从“解题”到“命题思维”

高频题型可分为知识再现型(如名词解释)、分析应用型(如案例分析)与综合论证型(如论述题)。每类题型的突破策略需差异化设计:

四、科学备考计划:时间管理与反馈优化

阶段一(基础期,2个月):

阶段二(强化期,1.5个月):

阶段三(冲刺期,1个月):

五、避免常见误区:提升真题使用效率

1. 拒绝“题海战术”:盲目刷题而不总结规律,可能导致“低水平重复”。建议每套真题至少分析3遍:第一遍检测水平,第二遍归纳考点,第三遍模拟实战。

2. 警惕“答案依赖症”:参考答案仅作为思路参考,需尝试独立撰写更优解法。例如,某哲学真题要求评析康德“人为自然立法”,可结合当代科学哲学观点补充论证。

3. 平衡“深度与广度”:在聚焦高频考点的需预留20%精力覆盖低频潜在考点,避免知识盲区。

历年真题的解析本质是一场与命题者的“深度对话”。通过科学的数据分析、策略性的题型突破与动态反馈的复习计划,考生能够将碎片化的知识转化为系统的应试能力。正如认知心理学家安德斯·艾利克森所言:“刻意练习的核心在于识别关键挑战并设计针对性解决方案。”唯有将真题价值最大化,方能在激烈的竞争中占据先机。

参考文献:

Dunlosky, J. (2013). Strengthening the Student Toolbox: Study Strategies to Boost Learning. American Educator, 37(3), 12-21.