中医综合考试是检验考生对中医基础理论、临床思维及实践能力的重要途径,其核心考点往往围绕经典理论、辨证论治思维及临床应用展开。2021年真题的命题趋势显示,考试在延续传统重点的更注重对知识体系的系统性把握和临床思维的灵活运用。本文将从真题核心考点解析、备考策略及重难点突破三方面展开,为考生提供兼具理论深度与实践指导的备考建议。

一、2021年中医综合真题核心考点解析

1. 经典理论与整体观念

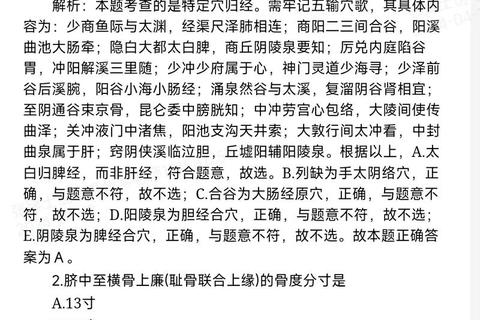

2021年真题中,经典原文的考查占比显著,如《素问·阴阳应象大论》中“四变之动,脉与之上下”被用于分析人与自然的关系(正确率68.93%)。此类题目要求考生不仅背诵原文,还需理解其背后的理论逻辑。例如,“天气上为云,地气下为雨”的考点聚焦于“气化”过程,需结合“气与气之间的转化”原理作答(正确率34.87%)。整体观念则贯穿于病机分析,如“津液失常可导致水肿”的题目(正确率42.76%),强调生理与病理的关联性。

2. 藏象学说与脏腑辨证

藏象学说是中医理论的核心,2021年真题中占比达20%以上。例如,“肾者,胃之关”的命题要求考生掌握肾主水液代谢的生理功能及其与脾胃的关系(正确率42.76%)。脏腑辨证的难点在于病机的动态分析,如“肝郁化火”与“肝气犯胃”的鉴别,需结合临床表现与方剂选择(如柴胡疏肝散与理中丸的异同)。

3. 方剂与药物应用

方剂配伍与药物功效是高频考点。例如,2021年真题中乌梅与诃子的共同功效(敛肺止咳、涩肠止泻)需对比二者在安蛔与利咽作用上的差异(正确率73.28%)。方剂组成分析题(如凉膈散、大柴胡汤中的黄芩与大黄配伍)要求考生熟悉药物配伍规律,而非单纯记忆。

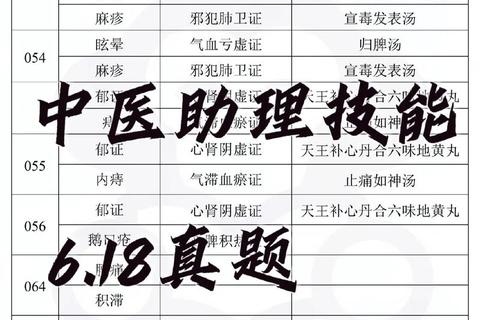

4. 辨证论治与临床思维

辨证论治的考查逐渐从“病证对应”转向“动态分析”。例如,同一症状(如胃痛)可能因“肝气犯胃”或“脾胃虚寒”而治法迥异,需结合舌脉特征与病机演变选择方剂。此类题目要求考生建立“病-证-症”的立体框架,而非孤立记忆知识点。

二、备考策略与科学规划

1. 构建知识框架,强化逻辑关联

中医学知识体系具有高度关联性,建议分三步构建框架:

2. 经典原文与临床案例结合

针对经典原文考查,需突破“死记硬背”模式:

3. 分阶段模拟与错题复盘

三、重难点突破方法与技巧

1. 藏象与病机分析的整合学习

藏象学说与病机结合是难点,建议采用“三步法”:

1. 生理功能记忆:如“肾主水”对应水液代谢的生理过程。

2. 病理推导:结合病因(如湿邪)分析“肾阳虚→水液停滞→水肿”的病机链条。

3. 方剂对应:如真武汤温阳利水的配伍原理。

2. 方剂配伍规律的归纳总结

3. 辨证论治的思维训练

四、

中医综合备考需以系统性知识框架为基础,结合真题规律与临床思维进行动态调整。2021年真题的命题趋势提示,考生需在掌握经典理论的强化辨证逻辑与方药应用的整合能力。建议考生分阶段规划复习进度,注重错题复盘与模拟训练,最终实现从“知识点记忆”到“临床思维运用”的跨越。唯有将理论与实践相结合,方能在考试中游刃有余,为未来的中医临床实践奠定坚实基础。