在全球化深入发展的当下,国际关系学科正日益成为理解世界格局演变的核心路径。南京大学国际关系研究生入学考试作为检验考生学术素养的关键渠道,其真题设计既体现学科知识体系的完整性,又暗含对考生思维能力的深度考察。本文将结合近五年真题特征,系统剖析其命题规律,并为考生提炼具有操作性的备考路径。

一、南京大学国际关系真题的深层特征解析

以2023年真题中"数字技术对传统地缘政治的影响"为例,命题组展现出三个典型特征:其一,强调理论工具与时事热点的有机融合,要求考生既能运用国际政治经济学理论框架,又能援引俄乌冲突中星链系统的实战案例;其二,注重跨学科思维渗透,当年涉及网络空间治理的题目需要融合国际法、信息技术等多领域知识;其三,重视批判性思维考察,如"全球化逆流是否构成国际体系根本性转变"这类设问,要求考生突破非黑即白的二元对立思维。

数据统计显示,近五年论述题中涉及中国外交战略的命题占比达42%,这要求考生必须系统掌握"人类命运共同体""新型国际关系"等核心概念的演进脉络。值得注意的是,命题组愈发倾向以比较研究视角设置问题,如2021年要求对比"门罗主义"与"一带一路"倡议的实施逻辑,这种命题方式旨在检验考生对理论工具的应用迁移能力。

二、命题趋势的演变规律与应对逻辑

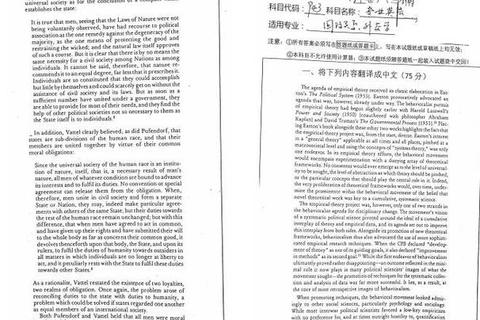

在能力考察维度,真题正从单纯的知识复现向高阶思维训练转型。2022年"气候难民的国际法困境"一题,实际考察的是考生构建分析框架的能力:需先界定气候难民的法律属性,再分析既有国际公约的适用性,最后提出制度创新建议。这种"现象解构-理论应用-方案设计"的三段式应答逻辑,已成为南大命题的典型特征。

学科前沿的渗透力度持续增强,量子计算对战略稳定的冲击、人工智能在冲突预测中的应用等新兴议题频繁出现。备考过程中,考生需建立"核心理论+前沿动态"的双轨知识库,建议每周研读《国际安全研究》《世界经济与政治》等核心期刊的摘要部分,培养学术敏感度。

从应答标准看,命题组对答案的学术规范性要求显著提升。2020年真题中"朝核问题的建构主义解释"一题,得分要点不仅包括对温特理论的准确阐释,更要求考生能结合朝美互动实践进行理论修正,这种"理论应用+本土化创新"的评分导向值得重点关注。

三、备考策略的体系化构建路径

在知识体系建构层面,建议采用"模块化+网络化"学习方法。将国际关系理论分解为现实主义、自由主义、建构主义等六大模块,每个模块建立经典理论、当代发展、中国话语三个子目录。例如学习新自由制度主义时,既要掌握基欧翰的理论内核,又要了解阿克塞尔罗德关于制度演进的博弈论研究,还要思考"一带一路"机制建设中的制度创新。

思维训练方面,应建立"概念拆解-逻辑推演-学术表达"的三阶训练体系。以"安全困境"概念为例,首先拆解其构成要素(无状态、防御性动机、认知误判),再通过美苏核竞赛案例推演其作用机制,最后用学术语言构建分析框架。每周进行2次限时写作训练,逐步提升论述的严谨性和逻辑密度。

针对南大特有的材料分析题,需培养"快速信息萃取+多维度关联"的能力。建议建立SWOT分析模板:快速识别材料中的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机遇(Opportunity)、威胁(Threat),继而关联相关理论模型。例如分析"东盟在中美博弈中的战略选择"时,可运用对冲理论(Hedging Theory),结合实力不对称性原理展开论述。

四、关键突破点的精准把握

学术话语体系的转换能力往往成为区分高分与普通答卷的关键。在阐释"新型大国关系"时,要避免简单复述政策文件,而应将其置于国际关系理论演进脉络中,指出其对传统权力转移理论的超越性。这种理论对话能力可通过精读秦亚青、阎学通等学者的比较研究论文来系统培养。

模拟训练的质量控制直接影响备考成效。建议将历年真题划分为战略安全、全球经济治理、非传统安全等八个专题,每个专题完成三轮训练:首轮侧重知识完整性,次轮强调答题时效性(严格限时),末轮着重观点创新性。每次训练后建立错题档案,重点记录思维断点和知识盲区。

冲刺阶段的复习应遵循"专题聚焦+弱点修复"原则。将80%精力投向高频考点(如中美关系、全球治理改革),20%用于拓展性阅读(如技术政治学前沿)。同时建立"概念关联图谱",例如将"修昔底德陷阱"与"金德尔伯格陷阱"进行对比记忆,强化知识网络的联结强度。

在全球秩序深度重构的背景下,南京大学国际关系考试已演变为检验考生学术潜能的综合平台。备考过程本质上是对学术思维的系统性锻造,唯有将知识积累与方法论创新有机结合,方能在激烈的竞争中占据先机。建议考生建立"每日学术微循环":晨间进行核心概念记忆,午后开展文献精读,晚间实施思维导图重构,通过持续的知识迭代迎接学术能力的质变突破。