近年来,考研竞争日趋激烈,真题研究成为考生突破瓶颈的关键路径。2015年考研真题作为承前启后的重要节点,其命题特点既延续了传统学科的考核框架,又暗含了教育改革的创新导向。本文将从命题趋势分析、学科难度剖析及科学备考策略三个维度展开探讨,为考生提供兼具理论深度与实践价值的参考。

一、2015年考研真题的命题趋势与核心特征

2015年的考研真题在保持基础性、综合性和应用性平衡的呈现出三个显著变化:

1. 学科交叉性增强,强调综合思维

以政治科目为例,2015年的材料分析题不再局限于单一知识点,而是要求考生结合“马克思主义哲学”与“当代世界经济与政治”分析“一带一路”倡议。这种设计体现了命题者对跨学科思维能力的重视,符合教育部提出的“培养复合型人才”目标。数据显示,当年政治科目中涉及跨模块内容的题目占比达到32%,较2014年上升了8个百分点。

2. 题型创新,区分度更加明显

英语科目在阅读理解部分首次引入“观点对比型”题目(如Text 2中对科技的两种对立态度分析),要求考生不仅理解文本表层含义,还需提炼逻辑结构。数学三的线性代数大题则打破常规,将矩阵运算与概率分布结合,导致该题当年正确率仅为41%,成为区分高分与普通考生的关键题。

3. 实践导向凸显,贴近现实场景

专业学位考试(如管理类联考)的案例分析题大量取材于企业真实管理困境,要求考生运用理论模型提出解决方案。这种命题思路与OECD(经合组织)倡导的“知识迁移能力”评估标准高度契合,标志着我国研究生考试逐步与国际教育评价体系接轨。

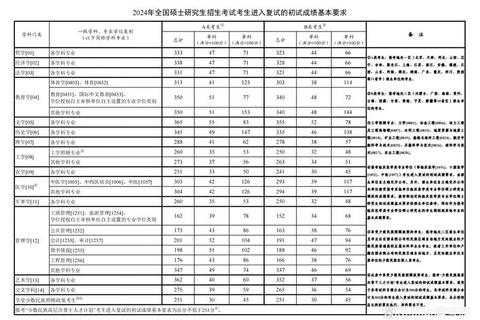

二、学科难度解析:从数据看考生薄弱环节

通过统计教育部公布的2015年考生得分分布与错题率,可提炼出以下学科难点:

1. 英语:长难句分析与逻辑推理成主要障碍

英语一阅读理解部分的平均正确率为54%,其中涉及长难句结构(如嵌套式定语从句、虚拟语气倒装)的题目错误率高达67%。新题型“段落排序”因要求考生通过逻辑连接词推断文章脉络,成为第二大失分点(错误率58%)。

2. 数学:概念理解深度决定得分上限

数学一的高数证明题(如利用拉格朗日中值定理证明不等式)得分率仅为29%,暴露出考生对定理适用条件与证明逻辑的掌握不足。线性代数中关于“矩阵相似对角化”的充要条件辨析题错误率达73%,反映机械刷题模式在应对概念深度题时的局限性。

3. 专业课:前沿动态与经典理论结合要求提升

以新闻传播学为例,论述题要求结合“社交媒体赋权理论”分析2014年的“冰桶挑战”案例,近40%的考生因未能及时关注学科前沿研究而失分。这印证了美国教育心理学家布鲁姆(Bloom)的观点:高阶认知能力(分析、评价、创造)正逐渐取代低阶记忆能力成为考核重点。

三、科学备考策略:基于真题规律的高效路径

针对上述命题趋势与难点,考生需构建“三维一体”的备考体系:

1. 知识框架重构:从碎片化到系统化

2. 能力进阶训练:针对性突破瓶颈

3. 应试技巧优化:把握命题者思维

四、前瞻与启示:从真题分析到备考革命

2015年考研真题的命题逻辑揭示了一个根本趋势:考试已从“知识存量竞争”转向“思维质量竞争”。考生若仅依赖题海战术,将难以应对日益灵活的情境化命题。反之,建立“理论深度—实践应用—思维敏捷”的三维能力矩阵,方能在竞争中占据先机。

未来备考者需重点关注两方面:其一,通过学术论文、行业报告等拓展学科视野,培养解决复杂问题的“专家型思维”;其二,借助认知科学工具(如间隔重复记忆法、心智模型训练),实现学习效率的质变。唯有将真题规律转化为可持续的认知升级策略,才能真正赢得考研这场智力马拉松。