华侨大学汉语国际教育硕士(汉硕)考试作为选拔专业人才的重要途径,其真题规律与备考策略始终是考生关注的焦点。如何在有限时间内精准掌握高频考点、优化答题逻辑、提升应试效率,是决定考生能否脱颖而出的关键。本文从真题分析出发,结合语言学理论与备考实践经验,系统梳理华侨大学汉硕考试的命题特点、核心能力要求及科学备考路径,为考生提供兼具理论深度与实践价值的指导框架。

一、高频考点的分布规律与命题逻辑

华侨大学汉硕考试以《汉语国际教育硕士考试大纲》为基础,命题范围涵盖汉语本体知识、跨文化交际、教学实践等多个模块。通过近五年真题的横向对比,可总结出以下高频考点特征:

1. 汉语本体知识:聚焦难点与交叉领域

语音、词汇、语法三大板块中,语法部分占比最高(约40%),且倾向于考查复合型知识点,如“把字句与被动句的对比”“补语的语义指向分析”。词汇部分侧重近义词辨析与文化负载词解析,例如“尊敬”与“尊重”的语用差异。语音部分则常以声调偏误分析、轻声变调规则等题型出现。

2. 跨文化交际:理论与案例结合

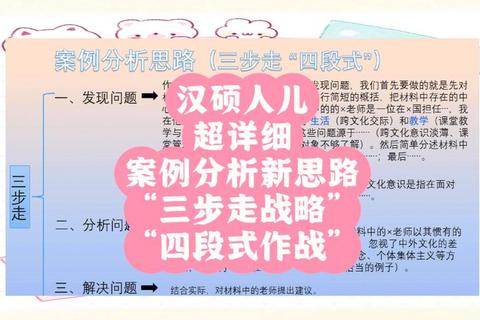

跨文化交际案例分析题(占主观题30%)多围绕文化冲突、教学适应性展开,例如“如何向留学生解释‘面子’概念”“宗教禁忌对课堂教学的影响”。此类题目要求考生既能引用霍夫斯泰德文化维度理论等经典模型,又能结合具体情境提出解决方案。

3. 教学设计与课堂管理:突出实践导向

教案设计题(占分约20%)注重目标分层与活动创新,高频考查“任务型教学法”“翻转课堂”等现代教学理念的应用。例如2022年真题要求设计一堂以“中国传统节日”为主题的中级汉语综合课,需明确语言技能训练与文化认知的双重目标。

命题逻辑启示:华侨大学汉硕试题强调“基础扎实”与“思维灵活”的平衡,既要求考生系统掌握学科核心概念,又需具备将理论转化为实践的能力。备考时应以考纲为纲,以真题为镜,建立知识点之间的网状关联。

二、答题策略的优化路径:从解题技巧到思维升级

科学的答题策略能够帮生在考场中最大化得分效率。根据题型差异,可采取以下针对性策略:

1. 客观题:快速定位与排除干扰项

2. 主观题:结构化表达与理论嵌入

3. 论述题:论点分层与例证支撑

针对“如何看待汉语国际教育中的文化传播”类宏观问题,可采用“总—分—总”结构,从国家战略、个体认知、教学方法三个层面展开,每个论点辅以实例(如孔子学院的本土化课程开发)与学者观点(如克拉申输入假说)。

策略升级要点:答题过程需实现“知识再现”到“问题解决”的跃迁。建议通过模拟真题训练,建立“审题—构思—作答—复查”的标准流程,并将答题时间控制在分值的1.2倍(如10分题限时12分钟),以提升应试节奏感。

三、备考资源的整合与高效复习方案

1. 真题的深度利用:从刷题到命题思维模拟

2. 理论资源的拓展学习

3. 时间管理的科学分配

四、构建可持续的备考竞争力

华侨大学汉硕考试不仅是对专业知识的检验,更是对考生逻辑思维、应变能力与学术潜力的综合考察。通过高频考点的精准突破、答题策略的系统优化以及备考资源的科学配置,考生能够将碎片化知识转化为结构化能力,从而在竞争中占据主动。最终,成功的备考者往往是那些善于从真题中提炼规律、在反思中迭代方法、在实践中深化认知的“策略型学习者”。这一过程所锻造的,不仅是应试技巧,更是支撑未来职业发展的核心素养。