在考研备考的漫长征程中,真题始终是考生最直接、最有效的“导航仪”。它不仅揭示了学科核心知识的分布规律,更通过高频考点的反复呈现,为考生指明复习方向。如何系统梳理高频考点、突破重难点,并制定科学的备考策略,成为决定复习效率的关键。以下将从学科核心规律、高频考点解析及实践方法论三个维度展开深度探讨。

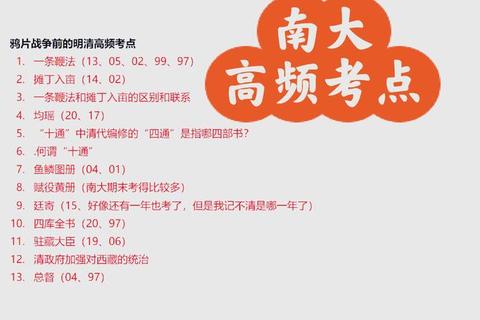

一、高频考点的学科分布规律与核心价值

考研真题的命题具有鲜明的学科逻辑导向。以数学为例,微积分、线性代数和概率论三大模块占比超过80%,其中极限计算、导数的几何应用、积分技巧(如换元法、分部积分)等知识点连续十年出现在真题中。例如,2023年数学二真题中,涉及多元函数极值的拉格朗日乘数法的题目分值高达15分,其解题步骤综合了微积分与线性代数的交叉应用。

英语学科中,阅读理解的主旨题与推理题占比超过60%,而完形填空的考点则集中在逻辑连词与固定搭配,如however、therefore等高频连词的语境应用。

高频考点的价值在于两点:一是通过重复出现强化考生对核心能力的掌握;二是通过跨模块综合命题检验知识体系的完整性。考生需以真题为纲,建立“核心考点—关联知识点—解题技巧”的三级知识网络。

二、重难点深度解析与突破路径

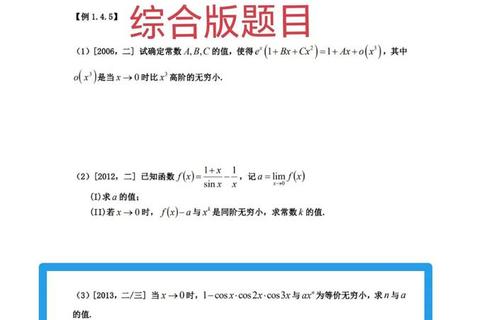

1. 数学:从公式记忆到思维建模

数学的重难点往往隐藏在基础概念的延伸应用中。例如,极限计算中的洛必达法则看似简单,但在处理∞/∞型未定式时,考生常因忽略条件(如分子分母同时可导)而误用。再如微分中值定理的证明题,需通过构造辅助函数将抽象条件转化为可操作步骤,这一过程要求考生理解罗尔定理与拉格朗日定理的内在关联。

突破建议:

2. 英语:从碎片化学习到语境化应用

阅读理解的难点在于长难句解析与作者意图推断。例如,2024年英语一新题型中,考生需根据上下文补全缺失段落,其核心能力是对指代关系与逻辑衔接词的敏感度。写作部分的高分瓶颈则在于论证结构的严谨性,如是否能用“现象—原因—对策”的三段式框架组织内容。

突破建议:

3. 政治:从机械背诵到逻辑串联

政治主观题的难点在于知识点与材料的结合度。例如,2025年思修题要求用“治沙精神”论证理想信念的价值,考生需将“中国精神”“爱国主义”“社会理想”等概念与案例深度融合。

突破建议:

三、科学备考策略的四大支柱

1. 真题驱动的阶段性规划

2. 错题本的动态管理

3. 思维可视化工具有效应用

4. 心态与效率的平衡艺术

四、从知识积累到能力跃迁

考研的本质是一场对学习能力的终极检验。高频考点的掌握程度、重难点的突破效率、备考策略的科学性,共同构成成功的三角支撑。考生需深刻认识到:真题不仅是复习的“指南针”,更是能力迭代的“催化剂”。唯有将规律性认知转化为持续性行动,方能在考场上实现从“解题者”到“命题思维破译者”的跨越。