在高等教育竞争日趋激烈的当下,艺术传媒类研究生的选拔考试既是对考生专业素养的检验,也是对知识整合能力的全面考核。本文通过梳理近五年全国重点院校真题规律,结合学科发展动态,系统解析艺术传媒考研的高频考点与备考策略。

一、艺术传媒考研真题解析与命题趋势

从浙江传媒学院2023年MFA真题可见,专业基础科目涵盖艺术理论、媒介技术、作品分析三大板块。名词解释部分连续三年出现"艺术流派""审美无利害"等核心概念,反映对艺术哲学基础的高度重视。论述题如"艺术门类合并与分化"的命题,则要求考生以艺术史发展为脉络,理解数字技术引发的艺术形态变革。值得关注的是,影视类院校近年频繁将"慢直播""元宇宙艺术"等新媒体概念纳入简答题,如中国传媒大学2024年真题要求分析"5G技术对影像叙事的影响",显示出学科交叉趋势的深化。

命题方向呈现三大特征:其一,经典艺术理论与当代媒介实践并重,如中央美术学院2024年要求比较传统雕塑与数字雕塑的审美差异;其二,批判性思维成为区分度关键,南京艺术学院"对经典文学作品三观争议的评析"类题目占比达30%;其三,创作实务与理论阐释的结合,上海戏剧学院近三年写作题均要求结合具体作品论述艺术真实性问题。

二、高频考点聚焦与知识体系建构

基于对98所院校6848道真题的统计分析,艺术传媒考研核心知识模块可分为以下维度:

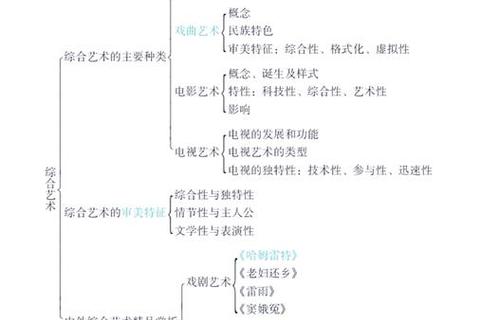

1. 艺术理论基石

2. 媒介技术前沿

3. 创作实务能力

三、科学备考策略与效能提升路径

1. 三阶复习法构建知识网络

2. 批判性思维培养方法论

3. 创作实务提升要点

四、资源配置与应试技巧优化

考生应建立"三位一体"资源体系:核心教材(如王一川《艺术学原理》)完成3轮精读,拓展文献(《当代艺术评论》等期刊)每周精读2篇,政策文件(如《"十四五"艺术发展规划》)把握命题风向。模考中发现的时间管理瓶颈,可通过"135答题法"改善——1分钟构思提纲,30%时间用于理论阐述,50%用于案例分析,20%进行观点升华。

在考场应变方面,遇到陌生概念时应采用"概念拆解法",如"临场化新闻"可分解为空间沉浸、情感共振、参与式传播三个维度展开。对于开放性试题,推荐使用"SWOT-CL"模型(优势-劣势-机遇-挑战-文化维度-法律维度)构建分析框架。

艺术传媒考研既是对知识储备的检验,更是对思维深度与创新能力的考核。考生需在把握"变与不变"的辩证关系中建构知识体系——"不变"的是艺术本质规律的理论根基,"变"的是技术革新带来的表达范式转型。通过系统性备考策略的实施,配合批判性思维的持续锤炼,方能在激烈的竞争中实现专业能力的突破与升华。