中医综合考试是中医专业学生及从业者能力认证的重要门槛,其知识体系庞杂、题型设计灵活,对考生的综合素养提出了较高要求。在备考过程中,真题的合理运用与复习策略的科学规划,往往成为决定成败的关键。面对市场上种类繁多的真题资料,如何筛选出最适合自身需求的版本?又如何将真题价值最大化以提升备考效率?这些问题困扰着许多考生。本文将从真题的核心作用、选购逻辑、使用技巧及备考规划四个维度展开分析,为考生提供兼具理论支撑与实践指导的解决方案。

一、真题的核心价值:从应试工具到能力提升的桥梁

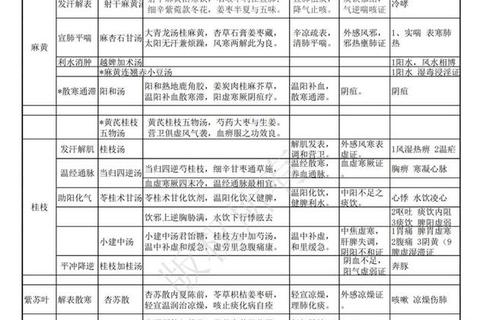

真题不仅是模拟考试的“试金石”,更是知识整合与思维训练的载体。通过分析近十年中医综合考试真题可以发现,其命题逻辑始终围绕“基础性、应用性、交叉性”三大原则展开。例如,中医基础理论部分的题目常以经典原文为切入点,结合临床案例进行辨证分析;中药学与方剂学则强调药物配伍与病症对应的实际应用。这种设计模式要求考生既能掌握知识点本身,又能灵活贯通不同学科间的联系。

从教育心理学角度,真题的重复训练符合“刻意练习”理论。通过高频次接触真题,考生能够逐步熟悉命题风格,识别高频考点(如阴阳五行学说、六经辨证等),并针对薄弱环节进行定向突破。真题解析中的错误归因分析有助于优化认知结构,避免“机械记忆”的误区。例如,某考生在反复练习中发现自身对“卫气营血辨证”的临床应用存在理解偏差,通过对照解析重新梳理理论框架,可实现从“模糊记忆”到“精准应用”的跨越。

二、真题资料筛选逻辑:四大维度构建科学选购标准

市面上的中医综合真题资料主要分为三类:官方出版真题集、培训机构编写的解析版真题,以及网络平台整理的电子题库。不同版本的特点与适用场景差异显著,考生需结合自身基础与备考阶段进行选择。

1. 权威性与时效性

官方版本(如中国中医药出版社《中医综合历年真题汇编》)通常收录近10年完整真题,内容权威且题型完整,但解析部分可能较为简略,适合基础扎实、具备自主分析能力的考生。而培训机构版本(例如《X博士中医综合真题精讲》)则侧重解题技巧与考点延伸,常通过表格、思维导图等形式提炼重点,适合需要快速掌握答题套路的考生。

2. 解析深度与知识拓展

优质的真题解析应包含“考点定位”“易错点分析”“关联知识延伸”三个层次。以某热门真题集为例,其在解析“小柴胡汤主治病症”时,不仅标注了《伤寒论》原文出处,还对比了与之易混淆的蒿芩清胆汤、大柴胡汤的辨证要点,并附上近五年相关考点的出现频率统计。这种多维解析能帮生构建网状知识体系,而非孤立记忆单一知识点。

3. 题型覆盖与模拟仿真

部分真题资料会加入“预测题”或“改编题”,此类内容需谨慎对待。建议优先选择严格遵循考试大纲、题型结构与分值分布高度仿真的版本。例如,某真题集在编排时特意区分A型题(单知识点考查)、B型题(交叉学科应用)与X型题(多选辨析),帮生适应真实考试节奏。

4. 使用便捷性与辅助功能

纸质版资料适合深度研读与笔记标注,而电子题库(如“中医综合备考APP”)则便于利用碎片化时间刷题。建议考生采用“主资料+辅助工具”的组合模式,例如以纸质真题集为主,搭配APP进行错题重练与章节测验。

三、真题高效使用策略:三阶段进阶法实现分数突破

真题的价值并非通过简单“刷题”即可释放,而需结合科学的阶段性规划。根据艾宾浩斯记忆曲线与认知负荷理论,建议将备考周期划分为三个阶段:

1. 基础夯实期(1-2个月)

目标:建立知识框架,定位薄弱环节

操作建议:

2. 强化提升期(1个月)

目标:提升答题速度,训练综合应用能力

操作建议:

3. 冲刺优化期(2-3周)

目标:查漏补缺,调整应试心态

操作建议:

四、备考常见误区与避坑指南

1. 误区一:盲目追求刷题数量,忽视质量分析

部分考生误认为“刷遍所有真题即可高分”,实则可能导致“虚假熟练”——对已掌握题目形成条件反射,却未真正理解考点本质。解决方案:采用“三遍法”,第一遍按知识点分类练习,第二遍按年份模考,第三遍只做错题,每遍侧重不同目标。

2. 误区二:脱离教材孤立使用真题

真题解析无法替代教材的系统性学习。例如,某真题涉及“厥阴病提纲”,若仅记忆答案选项中的“消渴,气上撞心”,而忽略《伤寒论》中对病机与传变规律的阐述,则难以应对题型变化。建议建立“真题-教材-笔记”三角联动机制,每遇疑难题立即回溯教材原文。

3. 误区三:过度依赖“押题卷”与“高频考点总结”

统计显示,中医综合考试每年约有30%的题目涉及新增或边缘知识点。若仅聚焦所谓“重点”,可能因知识结构不完整而失分。应对策略:以大纲为纲,在确保高频考点掌握度达90%的基础上,至少预留20%精力覆盖低频知识点。

中医综合考试的备考本质上是一场对知识整合能力与思维韧性的考验。优质的真题资料如同航海中的罗盘,既能帮生厘清方向,又能通过反复实践校准航路。工具的价值永远取决于使用者的策略。唯有将真题训练与系统学习相结合,在“理解-应用-反思”的循环中持续优化,方能在竞争激烈的考试中占据先机。建议考生根据本文提供的框架,制定个性化备考方案,并随着复习进度动态调整,最终实现从“知识积累”到“能力跃迁”的质变。