在备战首都师范大学333教育综合考试的过程中,真题的研究与高频考点的掌握是考生突破瓶颈的关键。通过对历年真题的深度解析,考生不仅能清晰定位考试重点,还能优化复习路径,提升备考效率。本文将从高频考点的分布规律、教育理论的底层逻辑、科学复习策略的设计以及常见误区规避四个维度展开分析,为考生提供兼具理论支撑与实践指导的备考方案。

一、高频考点的分布规律与核心内容解析

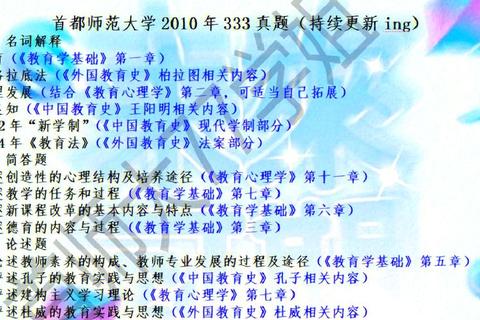

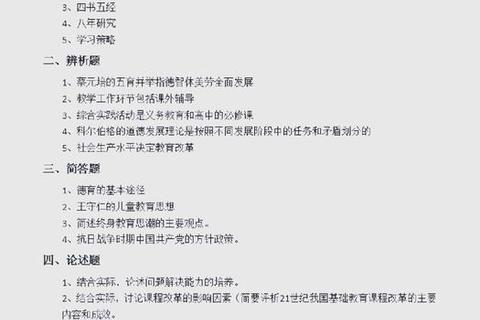

首师大333教育综合考试的命题具有鲜明的学科特色与稳定性,核心考点主要集中于教育学原理、中外教育史、教育心理学三大模块。

1. 教育学原理:理论与实践的结合点

高频考点常围绕“教育目的与功能”“课程与教学论”“德育原则”展开。例如,2021年真题中“论述素质教育与应试教育的关系”直接关联教育目的论;2022年关于“课程目标设计原则”的简答题则体现了对布鲁姆教育目标分类理论的应用要求。考生需注意,此类题目不仅考查概念记忆,更强调结合教育热点(如“双减”政策)分析现实问题。

2. 中外教育史:人物思想与制度变迁的交叉

中国教育史侧重儒家教育思想(如孔子、朱熹)、近代学制改革(癸卯学制、壬戌学制);外国教育史则以赫尔巴特、杜威等代表人物的理论,以及义务教育制度发展史为核心。例如,2020年真题要求“比较陶行知与杜威的教育思想异同”,需从“生活即教育”与“教育即生活”的哲学基础切入,凸显横向对比能力。

3. 教育心理学:学习理论与教学应用的融合

皮亚杰认知发展阶段理论、维果茨基最近发展区、学习动机理论(自我效能感、归因理论)是反复出现的命题焦点。例如,2023年案例分析题以“学生考试焦虑”为情境,要求考生运用班杜拉的社会学习理论提出干预策略,体现了理论联系实际的能力要求。

备考提示:考生需以近五年真题为纲,梳理高频考点间的逻辑关联,例如将“德育原则”与“科尔伯格道德发展阶段”结合,形成知识网络。

二、教育理论的核心逻辑与命题底层框架

高频考点的设计并非孤立存在,而是植根于教育学学科的核心逻辑。

1. “人本主义”与“社会需求”的双向互动

教育目标始终在“个体发展”与“社会需求”之间寻求平衡。例如,真题中频繁出现的“全面发展教育”概念,需从马克思主义关于人的全面发展学说出发,结合当前“核心素养”培养目标进行论述。

2. 政策导向与学术热点的动态结合

近年真题中,“教育公平”“双减政策”“家校协同育人”等政策相关题目占比显著提升。考生需关注教育部年度工作重点及《中国教育现代化2035》等纲领文件,理解政策背后的理论依据(如罗尔斯的正义论)。

理论工具推荐:

三、科学复习策略:从时间管理到方法迭代

高效的复习需以“精准定位+分阶突破”为核心原则,具体可分为三阶段:

1. 基础强化阶段(1-2个月)

2. 专项突破阶段(3-4周)

3. 冲刺模拟阶段(2-3周)

工具推荐:艾宾浩斯遗忘曲线复习表、番茄工作法时间管理工具。

四、常见误区与应对策略

1. 误区一:盲目背诵,忽视逻辑关联

2. 误区二:忽视真题,过度依赖模拟题

| 考点类别 | 出现频次(近5年) | 典型题型 |

|-|||

| 教育目的与功能 | 8次 | 论述题、简答题 |

| 赫尔巴特理论 | 5次 | 简答题、辨析题 |

3. 误区三:忽略答题规范,导致技术性失分

首师大333教育综合考试的备考,本质上是“知识积累”与“策略优化”的双重修炼。通过高频考点的精准定位、教育理论的逻辑贯通、复习方法的科学迭代,考生能够将零散的知识转化为系统的应试能力。面对日益强调应用性与创新性的命题趋势,唯有以真题为镜、以理论为基、以策略为剑,方能在竞争中脱颖而出,迈向教育理想的新台阶。