考古学作为揭示人类文明发展脉络的核心学科,其学术研究与人才培养始终强调理论与实践的双重积淀。近年来,中山大学考古学专业以其鲜明的学科特色和严谨的学术体系,在研究生选拔中形成了独具风格的考核模式。本文将从真题解析切入,剖析其核心议题的构成逻辑与研究方法的实践路径,为备考者提供系统性参考。

一、核心议题的构成维度分析

中山大学考古学真题的命题方向始终围绕三大核心维度展开,体现了学科发展的前沿性与地域特色。

1. 学科基础理论的深度考察

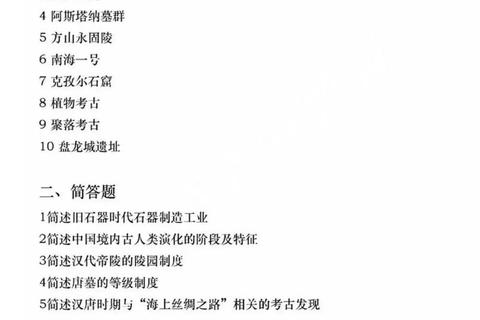

真题中频繁涉及考古地层学、类型学、文化谱系构建等基础理论,例如对“考古学文化区系类型理论在华南地区的应用”等论述题的设置。这要求考生熟练掌握伦福儒《考古学:理论、方法与实践》等经典著作中的方法论框架,并能结合具体案例阐释理论内涵。近年来考题更强调理论工具的创新性运用,如2023年要求考生用聚落考古理论分析珠江流域新石器时代遗址分布规律,反映出对理论动态化理解的考核趋势。

2. 前沿热点的跨学科融合

研究议题的跨学科特征在真题中日益显著。环境考古、科技考古、文化遗产保护等交叉领域成为高频考点,如“碳十四测年技术对岭南青铜文化断代研究的推动作用”“海上丝绸之路沉船考古的多学科研究方法”等题目,既检验考生对同位素分析、水下考古技术的了解,也考察其整合历史学、海洋学等多学科知识的能力。此类命题呼应了中山大学在海洋考古、科技考古等领域的学科优势。

3. 地域文化的特色聚焦

作为岭南考古研究重镇,真题中约40%的案例分析类题目聚焦于华南地区。例如对石峡文化、南越王墓等标志性遗址的考古发现解析,要求考生不仅掌握全国性考古学文化序列,还需深入理解岭南地区文化交融的特殊性。这种地域性命题特征与该校考古团队长期开展的珠江流域文明探源工程密切相关。

二、研究方法体系的实践路径

中山大学考古学研究方法的考核呈现“三重导向”,强调方法论的层级化应用。

1. 基础田野技术的标准化掌握

真题中常设置遗址发掘简报撰写、器物线图判读等实操型题目,如2022年要求根据探方剖面图判断文化层堆积关系。这需要考生精准掌握地层学原理,并能运用类型学对陶器分期进行量化分析。备考过程中需重点训练《考古工作手册》中规定的标准化操作流程,特别是三维建模、GIS空间分析等数字化技术的应用要点。

2. 科技手段的复合化运用

近年真题显著增加科技考古相关内容,如“锶同位素分析在人群迁徙研究中的应用”“遥感技术在大型遗址调查中的实施路径”等题目,要求考生理解DNA测序、地质雷达等技术的原理及数据解读方法。建议结合《科技考古学》教材,建立“技术特性—考古问题—数据解释”的思维链条,重点关注中山大学人类学实验室在古蛋白质组学等领域的研究突破。

3. 学术思维的批判性建构

研究设计类题目占比持续提升,例如“设计一个岭南汉代墓葬研究的综合性方案”,考核考生的问题意识与方法论创新。此类题目需运用“假设验证—数据采集—理论修正”的完整研究逻辑,参考《考古学研究方法》中强调的“问题导向型研究范式”。备考时可模拟中山大学特色研究项目,如海上丝绸之路贸易网络研究,训练多维度论证能力。

三、备考策略的系统性优化

1. 文献研读的矩阵化组织

建议构建“核心教材—权威期刊—专题论文集”三级阅读体系。基础层以《考古学理论、方法与实践》《中国考古学大辞典》为核心;提升层关注《考古学报》《文物》等期刊中关于华南考古的专题研究;拓展层则需研读该校教授在“南中国史前文化互动”等领域的专著。文献整理可采用“理论卡片+案例库”模式,建立知识点关联网络。

2. 研究计划的专业化撰写

申请考核制中研究计划书占材料评审权重的30%。优秀计划书应体现:①选题与中山大学考古学科重点方向的契合度,如岭南青铜时代社会复杂化进程;②研究方法的创新性,建议结合该校拥有的稳定同位素实验室等平台优势;③学术史梳理的批判性,需准确评述近五年相关领域研究进展。可参考《中山大学博士研究生研究计划撰写规范》,突出理论建构与实证研究的结合。

3. 应试能力的阶梯化训练

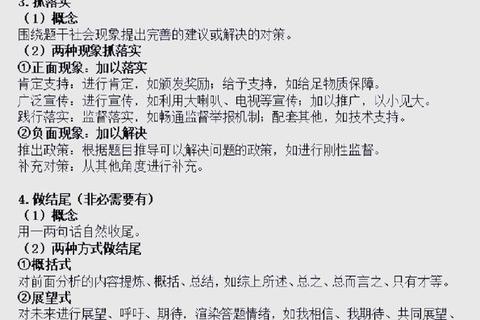

备考周期建议划分为三阶段:基础期(3个月)完成知识体系建构,重点掌握10个核心理论模型与20个经典案例;强化期(2个月)进行真题模拟与时间管控训练,将论述题答题时间压缩至45分钟/题;冲刺期(1个月)侧重热点专题突破,如考古学参与当代生态文明建设的路径。每次模拟后需对照《中山大学考古学评分细则》进行失分点诊断,特别关注“学术规范应用”“跨学科思维体现”等评分项。

四、真题解析与趋势研判

通过对近五年真题的计量分析发现:材料解析题占比从32%提升至45%,且多采用最新考古发现作为题干,如2024年以“虎头埔遗址发掘成果”考查新石器时代晚期社会分层研究。这要求考生持续关注国家文物局“考古中国”重大项目进展,特别是华南地区的考古新发现。

研究设计类题目呈现“微观—宏观”的双向拓展。微观层面强调科技检测方案设计,如“陶瓷器残留物分析的实验设计”;宏观层面则出现“粤港澳大湾区文化遗产廊道构建研究”等区域性战略命题。这反映出考古学研究与国家文化战略的深度结合趋势。

预测未来考核将进一步加强数字化转型能力考察,可能涉及考古大数据平台构建、元宇宙技术在遗址展示中的应用等前沿议题。备考者需关注《中山大学数字人文研究白皮书》等校方文件,掌握空间数据分析、可视化叙事等新技能。

中山大学考古学人才选拔机制,实质上是对学术素养与研究潜力的多维考察体系。考生需在掌握学科经典理论的基础上,深度理解考古学参与现代文明建构的时代使命。唯有将知识储备转化为解决复杂学术问题的创新能力,方能在激烈竞争中凸显研究者的专业价值。这种培养导向,恰与考古学“透物见人”的学科本质形成深刻呼应。