在竞争激烈的北大新闻与传播硕士(MJC)考试中,真题解析不仅是备考的核心工具,更是理解学科逻辑与命题趋势的钥匙。本文将从高频考点提炼、学科理论框架拆解、答题策略优化三个维度展开深度分析,为考生构建系统化的备考路径。

一、高频考点:学科前沿与实践命题的交织

北大MJC的命题始终围绕传播技术变革、社会结构转型、文化治理创新三大主线展开,近年更呈现出跨学科融合与批判性思维的双重特征。

1. 技术与传播权力重构

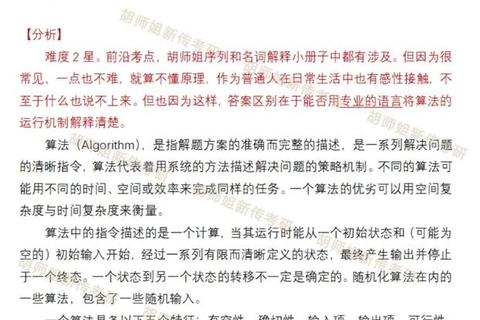

历年真题中,“算法推荐”“平台垄断”“信息主权”等关键词重复率高达60%以上。例如2022年“反垄断法与平台经济”论述题,要求考生结合《反垄断法》修订背景,分析平台经济的数据资本化特征及其对社会权力结构的重塑作用。这类题目需从技术哲学(如法兰克福学派批判理论)与政治经济学(如平台资本主义)视角切入,揭示技术中立的表象下隐含的权力博弈。

2. 健康传播与公共危机治理

新冠疫情后,“突发公共卫生事件传播机制”成为固定考点。2022年简答题要求设计“传播在疫情应对中的作用”方案,答题时需整合风险沟通理论(如危机传播的3C原则:Clarity, Consistency, Compassion)与本土实践案例(如健康码的隐私争议)。考生需注意北大研究团队对“周边命运共同体”概念的强调,将传播策略与地缘政治叙事相联结。

3. 文化符号生产与媒介融合

“主旋律影视剧叙事转型”“短视频文化出海”等题目频繁出现。以2020年“抖音快手崛起的社会影响”为例,高分答案需突破“媒介工具论”框架,运用文化研究范式(如霍尔编码/解码理论)分析短视频如何重构青年亚文化认同,同时结合产业经济学(如注意力经济的变现模式)解读平台资本运作逻辑。

二、理论框架:从经典学说到北大研究特色

北大MJC的学术基因要求考生超越教材,深度关联本院教师研究方向与国际学术热点。

1. 批判传播学的本土化应用

吴靖提出的“媒介基础设施批判”、陆地关于“周边传播”的论述,常作为理论工具嵌入真题。例如解析“数字中国对新闻业的影响”时,可借用陆地的“技术-制度-文化”三维分析模型:既要讨论5G技术对新闻生产链的改造(如VR新闻报道),也要反思“数字鸿沟”对传播公平性的挑战,最后落脚于制度层面的“媒体融合政策”评估。

2. 国际传播与品牌国家战略

许静的“品牌国家”理论、祝帅的“创意传播管理”框架是高频考点。2021年“中国文化国际影响力”论述题中,需结合“一带一路”案例,阐释如何通过符号资本转化(如李子柒短视频的文化编码)与叙事话语创新(如“人类命运共同体”的隐喻构建)实现国家形象软传播。

3. 计算传播与实证方法

刘海龙的“算法驯化”、彭兰的“节点化生存”理论常被用于分析技术类题目。答题时可引入数据化指标:如用“用户画像精准度”“信息茧房指数”量化算法影响,或通过“A/B测试案例”说明程序化创意对广告业的颠覆。

三、答题策略:从知识复现到思维创新

北大阅卷注重逻辑自洽性与观点原创性,需通过结构化训练提升应答效能。

1. 三类题型的破题技巧

2. 三类提分工具的应用

3. 三类训练方法

四、趋势预判与备考建议

2025年考纲可能进一步强化智能传播与国际传播战略两大方向。建议考生:

1. 建立“政策-技术-文化”动态跟踪机制,关注《数字中国建设整体布局规划》等文件;

2. 精读本院教师近三年论文,提炼“北大学派”分析范式;

3. 每周完成1次全真模拟,培养“问题意识-理论调用-案例佐证”的思维闭环。

北大MJC的选拔本质上是学术潜力评估,唯有将知识储备转化为批判性洞见,才能在千军万马中突显思维锋芒。正如传播学者詹姆斯·凯瑞所言:“传播不仅是信息的传递,更是现实的建构。”——这场考试,恰恰是对考生重构传播认知体系的终极考验。