作为教育学专业研究生入学考试的核心科目之一,333教育综合是考生展现教育理论素养与实践能力的重要战场。中南大学作为国内知名高校,其333教育综合真题既体现了教育学基础理论的深度,又紧密结合教育改革的前沿动态。如何高效解析真题规律、锁定高频考点并制定科学备考策略,成为考生脱颖而出的关键。

一、真题解析:中南大学333教育综合的命题特征与趋势

中南大学333教育综合的命题风格以“基础性、应用性、创新性”为三大核心特征。从近五年真题来看,题型涵盖名词解释、简答题、论述题和案例分析题,其中论述题和案例分析题的分值占比逐年提升,反映出对考生综合分析能力的高度重视。

高频考点聚焦于四大模块:

1. 教育学原理:如“教学过程的本质与规律”“课程设计的基本原则”等知识点反复出现,要求考生不仅掌握理论定义,还需结合实例说明其现实意义。

2. 中外教育史:重点考察中国近现代教育制度变革(如“蔡元培五育并举思想”)和西方教育家的理论贡献(如“杜威的实用主义教育观”),强调历史脉络与当代启示的关联。

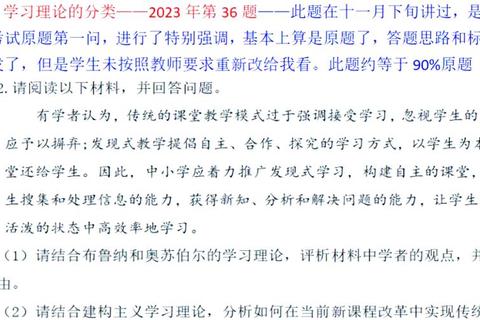

3. 教育心理学:认知发展理论(如“皮亚杰的认知阶段论”)、学习动机理论(如“自我效能感的培养策略”)是高频出题方向,需注重理论与教学场景的结合。

4. 教育政策与热点:如“双减政策对基础教育的影响”“教育数字化转型的挑战”等话题频繁出现,要求考生关注政策文件与学术期刊的最新动态。

真题解析的实用价值在于帮生识别命题偏好,例如中南大学偏好从“理论内涵+实践应用”双维度设计问题。以2022年论述题“如何通过课程设计促进学生核心素养发展”为例,答题需先阐述核心素养的理论框架(如OECD的“关键能力”模型),再结合具体学科案例说明设计路径,体现逻辑层次与实践导向。

二、高频考点的理论根基与备考突破点

1. 教育目标分类理论:从识记到创造的阶梯式掌握

布鲁姆教育目标分类学(修订版)将认知过程分为记忆、理解、应用、分析、评价、创造六个层级。中南大学真题中,高阶能力(如分析、评价)的考察占比超过60%。例如,2023年案例分析题要求考生从“家校协同育人”角度评价某学校的实践方案,需调用教育管理学理论并结合案例细节进行批判性分析。备考时,考生可建立“理论卡片库”,按知识点分类整理核心概念、代表人物、现实案例,并通过模拟答题训练提升高阶思维。

2. 建构主义学习观:强调知识的情境化迁移

建构主义理论(如维果茨基的“最近发展区”)频繁出现在教学设计与学习策略类题目中。备考时需注意两点:一是理解理论的核心观点(如“学习者主动建构知识”),二是掌握其在课堂中的具体应用(如“支架式教学法的操作步骤”)。例如,在回答“如何设计探究式学习活动”时,可引用建构主义理论,结合学科案例(如数学中的“问题解决项目”)展开论述。

3. 教育热点问题的多维分析框架

针对教育政策与热点类题目,建议采用“背景-内容-影响-对策”四步分析法。以“教育公平”为例,需梳理政策背景(如乡村振兴战略)、核心内容(如教育资源均衡配置)、现实挑战(如城乡师资差距),并提出对策(如“教师轮岗制度的优化”)。备考时可利用教育部官网、《中国教育报》等权威渠道积累素材,建立“热点专题库”。

三、科学备考策略:从知识输入到输出能力的全面提升

1. 分阶段规划,强化知识体系的系统化

2. 高效记忆与输出技巧

3. 时间管理与心态调整

四、

中南大学333教育综合的备考既是一场知识储备的竞赛,更是一次教育思维与学术能力的锤炼。通过深度解析真题规律、精准锁定高频考点、科学规划复习路径,考生不仅能提升应试水平,更能为未来的教育研究与实践奠定坚实基础。唯有将理论内化为思维工具,将策略转化为行动习惯,方能在考场上从容应对,交出理想答卷。