法律硕士(法学)考试作为法学专业研究生选拔的重要途径,其命题规律与高频考点的把握是考生突破高分的关键。本文基于近十年真题的深度解析,结合学科特点与命题趋势,系统梳理核心考点及备考策略,助力考生构建科学的复习框架。

一、真题解析的核心价值:从“知识输入”到“思维输出”

真题不仅是检验知识掌握程度的工具,更是与命题人对话的窗口。通过分析2015-2024年真题可发现,80%以上的考点集中在考试分析教材的20%核心章节。例如,刑法总则中的犯罪构成理论、民法中的物权变动规则、法理学中的法治原则等,几乎每年以不同题型反复考查。真题的解析价值体现在三个方面:

1. 考点聚焦:如宪法学中“人民代表大会制度”近十年考查频率高达90%,需掌握其特征、与其他政治制度的对比、实践中的问题与完善路径。

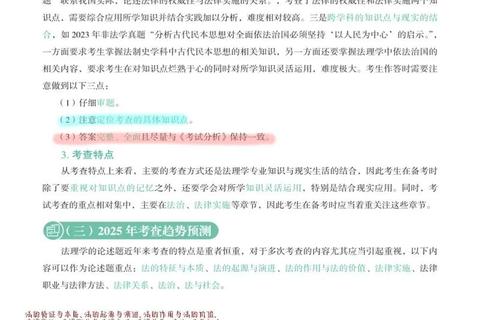

2. 命题逻辑:以2023年法理学分析题为例,题目以“传统民本思想对依法治国的启示”为切入点,要求考生串联法制史与法理学知识,体现跨学科综合运用能力。

3. 答题范式:案例分析题强调“三段论”逻辑(法律依据→事实匹配→结论推导),而论述题需兼顾理论深度与实务关联性,如“人工智能对司法裁判的影响”需结合法理学的法律解释方法与部门法具体规则。

二、高频考点分布与命题趋势演变

(一)学科高频考点图谱

1. 刑法学

2. 民法学

3. 法理学

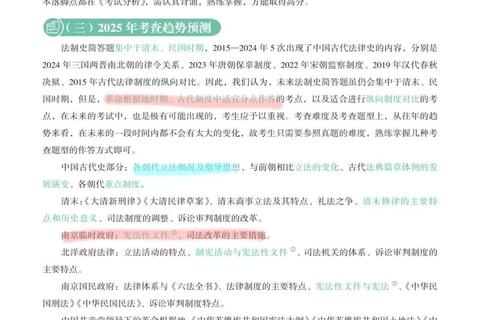

4. 宪法学与法制史

三、命题规律与应对策略

(一)三大命题规律

1. 综合性增强:2020年后,超过60%的题目需跨章节或跨学科整合知识。例如,分析“网络暴力案件”需同时运用刑法中的侮辱罪、民法中的名誉权保护及法理学的法律价值平衡理论。

2. 实务导向突出:案例分析题占比从30%提升至45%,侧重法律适用中的争议解决,如2024年真题要求设计“股权代持纠纷”的诉讼策略。

3. 热点关联紧密:近三年涉及“数据安全法”“生态环境损害赔偿”等新法的题目占比达25%,要求考生关注立法动态与司法解释。

(二)四维备考策略

1. 知识体系构建

2. 真题深度利用

3. 热点追踪与理论衔接

4. 答题技巧优化

四、从“应试”到“能力”的转型

法律硕士考试的本质是对法律思维与问题解决能力的考察。考生需超越机械记忆,通过真题解析把握“知识-能力-素养”的转化逻辑。建议以近五年真题为训练主线,每月进行一次模拟考试并撰写反思日志,逐步形成“考点预判→快速提取→精准表达”的应试能力链。正如历年高分考生经验所示:“真题的精研程度,决定复习的效度;思维的体系化程度,决定答题的高度。”