教育类研究生入学考试作为选拔高层次专业人才的重要途径,其真题解析与命题规律的探究始终是备考的核心命题。以北京大学624教育技术学综合科目为例,该考试不仅要求考生掌握教育技术学的基础理论,更强调对学科前沿动态与实践应用的整合能力。本文将从学科定位、核心考点、命题特征及备考策略四个维度展开系统性分析,为考生构建科学的知识图谱与复习框架。

一、学科定位与考查目标解析

北京大学624教育技术学综合科目立足于“学习科学”与“技术赋能教育”的双重维度,其考查目标涵盖三个层面:

1. 基础理论建构能力:要求考生系统掌握学习科学理论、教育技术发展脉络及技术应用原理。例如,《剑桥学习科学手册》中强调的“情境学习理论”与“分布式认知模型”构成高频考点,2023年真题曾要求结合案例解析协作学习环境的设计原则。

2. 技术整合应用能力:试题常以虚拟现实、人工智能教育应用为背景,要求考生分析技术工具的教学适配性。如2024年真题中的“混合式学习平台评价指标体系设计”一题,需调用《教育技术:定义与评析》中的技术评估框架。

3. 学术动态追踪能力:命题常融入教育神经科学、学习分析技术等前沿领域,如近三年连续考查“脑机接口技术对个性化学习的潜在影响”,要求考生结合《人是如何学习的》中的认知机制研究成果进行论述。

二、核心考点模块化解析

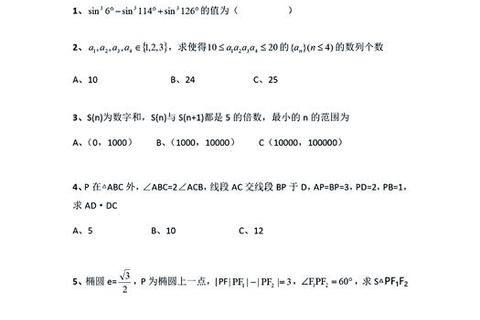

基于近五年真题的统计分析,考点可归纳为四大模块(见表1):

表1 北大624教育技术学综合核心考点分布

| 模块 | 分值占比 | 高频考点举例 | 关联理论依据 |

||-|--|--|

| 学习科学与认知理论 | 35% | 元认知策略、情境认知理论 | 《人是如何学习的》第四章 |

| 教育技术系统设计 | 30% | 教学设计模型、技术接受度评估 | 《教育技术:定义与评析》第六章 |

| 数据驱动的教育分析 | 20% | 学习行为数据挖掘、可视化工具 | 《剑桥学习科学手册》第九章 |

| 教育技术与政策 | 15% | 数字鸿沟、隐私保护框架 | 联合国教科文组织《人工智能与教育》 |

其中,“学习迁移机制”与“多模态学习环境设计”为跨模块复合考点,2022-2024年共出现6次相关论述题,需综合运用认知心理学与系统设计理论进行多角度分析。

三、命题规律与题型特征

1. 题型稳定性与创新性并存

试卷结构长期保持“简答(40%)+论述(40%)+案例分析(20%)”的分布,但命题形式呈现三大趋势:

2. 高频考点的螺旋式重现

统计显示,“技术增强型学习环境”与“认知负荷理论”等核心概念每2-3年以新情境重新考查。例如,“AR技术在历史教学中的应用”在2019年、2022年分别从“情境建构”和“认知冲突调节”角度命题,体现知识点纵深挖掘的命题思路。

3. 学术前沿与政策导向

命题组注重反映国家教育数字化战略,如“双减政策下的智能作业系统”“教育新基建中的5G应用”等题目,均要求考生从政策文本中提炼技术落地路径。

四、三维度备考策略建议

1. 知识体系的模块化重构

2. 真题训练的精细化操作

3. 学术话语的逻辑化表达

北京大学624教育技术学综合科目的备考本质上是学术素养与工程思维的融合过程。考生需超越机械记忆的层面,在理解“技术如何重塑学习本质”的深层命题中,构建起动态演进的知识体系。唯有将理论研读、真题解析与学术洞察有机结合,方能在激烈的竞争中凸显思维的深度与创新性,最终实现从“应试者”到“教育技术研究者”的身份跃迁。