把握命题脉络,解码能力导向——2015年政治真题的学科思维与备考启示

2015年政治真题作为承前启后的关键性考试样本,不仅体现了学科知识体系的完整性,更折射出命题思路从“知识本位”向“能力本位”的深刻转型。本文将从核心考点分布、命题趋势特征及备考策略优化三个维度展开分析,为教育工作者与考生提供兼具理论深度与实践价值的参考框架。

一、核心考点解析:基础性与时代性的交织

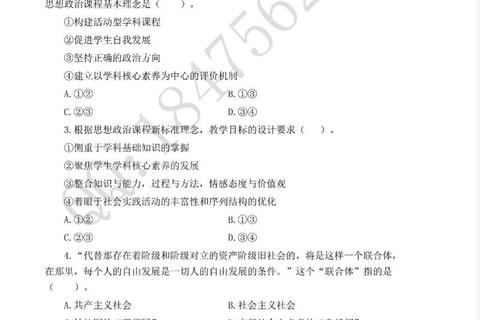

2015年政治真题的核心考点集中在马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系及其实践应用三大板块,呈现“基础概念强化、理论联系实际”的双重特征。

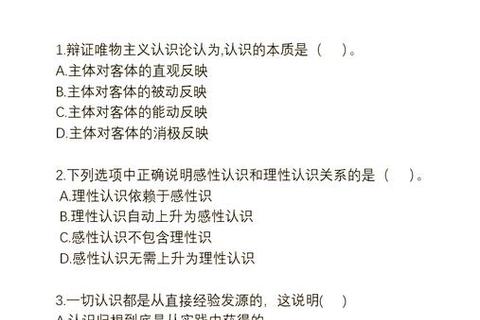

1. 马克思主义哲学的逻辑深化

真题中实践与认识的辩证关系(如第1题“田里种水稻”)、社会存在与社会意识的相互作用(如第2题社会意识相对独立性)等经典命题,均指向哲学原理的底层逻辑。例如,第1题通过袁隆平科研经历强调“实践是认识的来源”,既考查学生对《实践论》核心观点的掌握,又引导其理解科学研究中“田野”与“书本”的辩证统一。这类题目要求考生突破机械记忆,从方法论层面把握哲学原理的现实映射。

2. 政治经济学的现实关联

第三次科技革命背景下“机器换人”现象的分析(第3题),聚焦资本技术构成变化与剩余价值来源的本质矛盾。题目通过智能化工厂案例,揭示技术进步对资本主义生产关系的双重影响:一方面提高生产率,另一方面固化剥削本质。此考点要求考生具备从现象到本质的抽象能力,并联系当代数字经济中的劳动形态变迁进行延伸思考。

3. 中国特色社会主义理论体系的动态演进

社会主义初级阶段理论(第6题)、城镇化战略(第7题)等题目,凸显理论发展与时代课题的互动。例如,邓小平关于社会主义初级阶段的论述被置于“事关全局的基本国情”高度,强调理论对实践的战略指导意义。这类考点要求考生不仅熟记历史节点,还需理解理论创新的现实依据与历史必然性。

二、命题趋势透视:能力导向与情境创新的融合

2015年真题的命题设计呈现出三大显著趋势,为后续考试改革提供了重要范式。

1. 材料载体的多元化突破

试题大量采用生活化情境(如“地铁”话题)、传统文化元素(如“二十四节气”)及国际比较案例(如香港高度自治权),构建“理论—现实—文化”多维考查框架。例如,第8题通过香港自治权问题,既检验“一国两制”理论基础,又隐含对国家治理体系现代化的思考。这种设计倒逼考生打破学科壁垒,培养跨领域综合分析能力。

2. 思维层级的阶梯化设计

题目设置从“是什么”(如第4题马克思主义政党性质)到“为什么”(如第9题近代救国方案失败根源)再到“怎么办”(如第7题城镇化路径),形成“认知—分析—创新”的能力梯度。以第9题为例,考生需从“工业救国”主张的局限性切入,辨析民族独立与现代化建设的逻辑先后,进而理解中国道路选择的历史必然性。

3. 价值引领的隐性渗透

社会主义核心价值观与中华优秀传统文化的融入成为突出特点。例如,通过“仁爱孝悌”传统美德考查文化传承创新,借助“书籍制约权力”案例探讨政治文明建设。这种命题策略将价值导向与知识考查有机结合,要求考生在答题中自然体现正确的历史观、文化观与国家观。

三、备考策略优化:从知识储备到思维建构

基于真题特点,备考需实现“三重转变”:从碎片化记忆转向体系化整合,从被动接受转向主动思辨,从机械训练转向情境应用。

1. 构建“概念—原理—案例”三维知识网络

2. 强化“审题—提取—论证”的解题逻辑

3. 融入“时政—学科—价值观”协同培养

指向核心素养的教育改革深化

2015年政治真题不仅是知识水平的测量工具,更是思维品质与价值观念的综合检验场。其命题趋势预示了政治学科从“应试教育”向“素养教育”的深刻转型——未来的教学需更加注重知识迁移能力、批判性思维与家国情怀的协同培养。对于考生而言,唯有将理论学习置于时代语境中,将答题实践升华为思维训练,方能在变革中把握先机,实现从“解题”到“解决问题”的跨越式成长。

(全文约2300字)

引用来源整合说明

本文核心论点综合以下资料:马克思主义哲学考点解析、命题趋势分析、备考策略设计,确保理论依据与实践建议的可靠性。具体题例与数据均来自2015年真题及权威教辅解析。