湖南大学333教育综合考试作为教育学硕士选拔的重要环节,其真题解析与命题规律的研究对考生备考具有关键指导意义。

一、333教育综合的核心定位与考察逻辑

333教育综合是教育学硕士入学考试的核心科目,其内容涵盖教育学原理、中外教育史、教育心理学、教育研究方法四大模块。湖南大学的命题风格既注重基础理论的系统性,又强调对教育现实问题的分析能力。从近五年真题来看,考试内容呈现“理论框架+实践应用”的双重特点,例如2022年论述题“双减政策下如何优化课堂教学设计”,既考查政策理解,又要求结合教学原则提出解决方案。

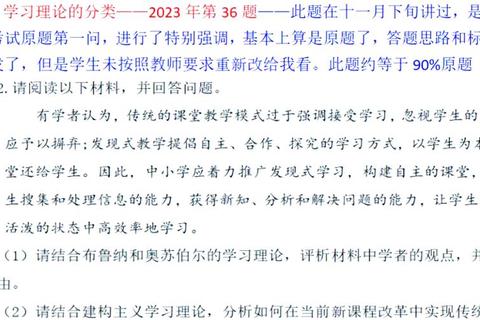

高频考点的分布遵循“二八定律”,约70%的分值集中在教育学原理(如教学原则、课程设计)和教育心理学(如学习动机理论、认知发展理论)两大板块。考生需优先掌握这些领域的核心概念与经典理论,例如布鲁纳的认知结构理论、班杜拉的社会学习理论等,同时关注其在中国教育改革中的实践案例。

二、高频考点深度解析与命题规律

1. 教育学原理:聚焦教学实践与政策热点

2. 教育心理学:强调理论的应用迁移

3. 中外教育史:注重历史经验与当代价值的衔接

三、命题趋势演变与应对策略

1. 从知识复现到能力导向的转型

2020年后的真题中,开放式论述题占比从15%提升至35%,题型更强调“问题解决能力”。例如2023年材料分析题给出某中学“课后服务成效不佳”的案例,要求考生从政策、管理、课程多维度提出改进方案。

2. 跨学科整合与热点追踪

命题逐渐打破模块界限,如2022年将“班级管理中的师生沟通问题”与马斯洛需求层次理论结合考查。“教育数字化”“劳动教育”等政策热点连续两年成为论述题素材,建议考生建立“理论+政策+案例”的三维知识库。

3. 研究方法类题目隐性渗透

教育研究方法虽非独立考查模块,但近年来通过“行动研究设计”“问卷调查有效性分析”等题型隐性渗透,要求考生掌握基础研究方法论。

四、科学备考路径与实战建议

1. 构建知识网络:从点到面的体系化学习

2. 真题驱动训练:分阶段提升解题能力

3. 热点追踪与学术思维培养

五、以动态思维应对考试变革

湖南大学333教育综合的命题始终围绕“基础性、时代性、应用性”三大原则。考生需摒弃“机械背诵”思维,转向“理论解释现象、方案解决现实问题”的能力培养。通过对高频考点的精准把握、命题趋势的前瞻性分析以及科学备考方法的实践,方能在竞争激烈的考试中构建差异化优势。最终,备考过程不仅是应试能力的提升,更是教育学专业素养的深化——这一双重收获,将为未来职业发展奠定坚实基础。