作为历史学考研的重要专题,拜占庭帝国史因其独特的地缘政治地位与文化传承价值,成为检验考生史学素养与思辨能力的经典命题方向。该领域的考察既要求考生把握帝国兴衰的纵向脉络,又需理解其与欧亚文明互动的横向关联。本文将从高频考点、命题规律、答题方法论三个维度展开系统解析,助力考生构建多维度的知识框架。

一、核心考点体系化梳理

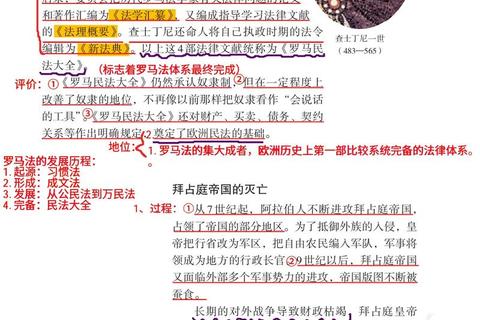

拜占庭帝国史的核心命题点集中于政治制度演进、宗教文化融合、军事外交策略三大板块。其中,查士丁尼时代的法律编纂(如《罗马民法大全》的体系构成)与军区制改革(塞姆制向军区制转型)是制度史的核心内容。例如,2021年北京大学真题"分析查士丁尼法典对罗马法体系的继承与创新",需结合法典编纂背景与"四法合编"的特点,指出其对私法体系的系统化整理及的渗透。

宗教政策方面,圣像破坏运动(726-843年)的阶段性特征及其对政教关系的重塑常作为论述题焦点。考生需辨析伊苏里亚王朝与马其顿王朝时期的政策差异,揭示其背后中央集权强化与地方军事贵族博弈的实质。如2023年南京大学真题要求"评述拜占庭圣像破坏运动对帝国社会结构的影响",需从教会地产再分配、军事贵族崛起、艺术风格转型等层面展开分析。

在地缘战略层面,十字军东征导致的1204年君士坦丁堡陷落与1453年奥斯曼征服是高频事件考点。近年命题趋向于要求考生比较第四次十字军东征与蒙古西征对拜占庭的不同冲击,强调商业特许权让渡(如人在金角湾的特权)对帝国财政自主性的瓦解。对此,需结合帕列奥列格王朝的经济困境与军区制崩溃的内在关联进行论述。

二、命题规律与能力指向

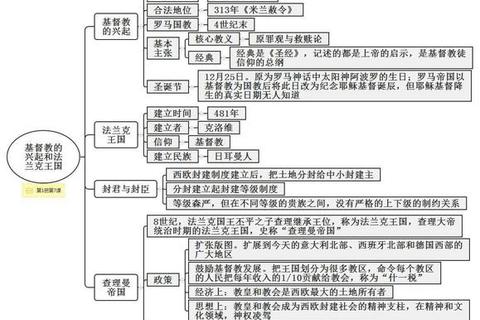

近五年真题分析显示,拜占庭史命题呈现三大趋势:其一,注重长时段比较(如军区制与法兰克采邑制的异同);其二,强调文明互动视角(如丝绸之路上拜占庭与萨珊波斯的争霸对欧亚贸易的影响);其三,关注史料辨析能力(如普罗柯比《秘史》对查士丁尼时代双重叙事的史料价值)。

以2022年复旦大学"论拜占庭文化对斯拉夫文明塑造的作用"为例,解题需突破单向传播的认知框架,从文字体系(西里尔字母)、建筑艺术(圣索菲亚大教堂范式)、法律传统(《埃克洛加》法典)三个维度,阐释文化适应中的本土化改造过程。这要求考生既掌握基辅罗斯受洗等关键事件,又能联系弗拉基米尔大公的宗教选择策略。

三、结构化答题策略构建

应对名词解释类题型,需遵循"定义-时空范围-核心要素-历史影响"的四段式结构。如解析"巴西尔二世"时,应强调其"保加尔人屠夫"称号的由来(1014年克雷迪昂战役)、军区军队改革措施(加强亚美尼亚骑兵占比)、《农业法》对小农经济的保护,最后点明其统治对马其顿王朝鼎盛期的奠基作用。

论述题应答需建立多维分析框架。以"拜占庭帝国长期存续的原因"为例,可从地缘缓冲机制(巴尔干山脉与海峡防御)、制度弹性(军区制与行省制的动态调整)、文化整合能力(希腊化与的融合)三个层面展开。其中需特别注意定量分析,如7世纪军区制改革后帝国常备军规模从10万增至15万,有效应对阿拉伯人的扩张压力。

材料解析题重在史料批判意识。面对尼基塔斯·霍尼亚提斯对1204年陷落的记述,应识别其贵族立场的局限性,结合威尼斯档案馆商业契约等经济史料,揭示帝国晚期财政外包化与军事防御能力衰退的内在关联。这种多维互证的思维方式是高分答题的关键。

四、备考优化路径

1. 时空框架建构:使用双轴坐标法,横向标注同时代中国王朝(如查士丁尼时期对应南北朝),纵向梳理12个王朝93位君主更替,重点掌握科穆宁王朝(1081-1185)与巴列奥略王朝(1261-1453)的存续特征。

2. 概念图谱绘制:将"拜占庭圈"核心概念(如普洛尼亚制、圣统制、希腊火)与关联概念(瓦克夫制度、法兰克采邑制)进行对比分析,形成网状知识结构。

3. 学术前沿追踪:关注"后罗马帝国"研究范式转变,理解近年来学界对拜占庭"中世纪性"与"古典延续性"的争论,这在比较拜占庭与加洛林文艺复兴的命题中具有重要价值。

4. 真题逆向工程:近三年高频考点显示,军区制演变(7-11世纪)、第四次十字军东征后果、帕列奥列格王朝外交策略出现率为78%,建议针对性建立专题笔记,每个专题整合3-5个学术观点(如奥斯特洛戈尔斯基的军区制分期说)。

历史学考研对拜占庭史的考察,实质是检验考生在文明嬗变中把握制度延续与断裂的能力。唯有将政治史叙事与经济社会结构分析相结合,将地中海视域与欧亚大陆整体史观相贯通,才能在复杂命题中展现史学研究的问题意识与学术素养。建议考生在最后备考阶段,以"变革中的延续"为逻辑主线,重点打磨3-5个跨世纪专题(如9-11世纪的军事贵族崛起),培养多层次的历史解释能力。