在竞争日益激烈的商业环境中,MBA教育始终扮演着培养卓越管理者的重要角色,而真题研究则是把握考核精髓的关键路径。对于备考者而言,2009年MBA入学考试真题不仅承载着特定历史阶段的命题特征,更蕴含着应对当代管理类联考的战略智慧。本文将系统拆解试卷结构,深度剖析逻辑推理、数学应用与写作论证三大核心模块的考查逻辑,并结合现代备考理念提出可操作的提升方案。

一、2009年MBA真题的命题特征解析

该年度试卷充分体现了能力导向的考核转型,数学部分首次出现数据充分性分析与常规计算题并重的布局。在25道数学题目中,有12道涉及商业场景建模,如成本利润计算、投资回报率分析等,这要求考生具备将抽象公式转化为具体商业决策的能力。值得关注的是,几何题占比下降至15%,而概率统计题目出现复合事件计算的创新题型,这种变化趋势与当前大数据决策的职场需求形成呼应。

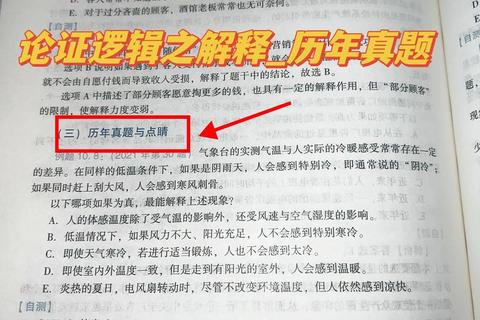

逻辑推理模块的30道题目中,形式逻辑与非形式逻辑的占比调整为4:6,批判性思维的考查权重显著提升。其中,论证缺陷识别类题目占比27%,较往年提高5个百分点,例如第28题要求考生识别类比推理中的不当预设,这种题型设计直接指向管理者在商业谈判中识别逻辑漏洞的核心能力。

写作部分的论证有效性分析材料聚焦"企业多元化战略必然降低风险"的常见认知误区,评分标准中特别强调反驳逻辑的严密性。论说文题目"机遇与准备的关系"则通过哲学思辨考查管理者的问题解构能力,高分范文显示,结合企业生命周期理论进行分层论述的答卷更易获得阅卷者青睐。

二、数学模块的底层逻辑与破题策略

商业数学题型的解题关键在于建立"问题翻译"能力。以真题第17题为例,表面考查线性规划,实则测试资源配置优化思维。建议考生采用"变量定义-约束转化-模型求解"的三步法,先用量化指标题干中的"生产成本最小化"需求,再将设备限制、原料供给等条件转化为不等式组,最后通过边界值分析法锁定最优解。

概率统计题目的突破点在于区分条件概率与独立事件。第22题涉及产品质量抽检场景,解题时需要构建贝叶斯概率树,特别注意先验概率与后验概率的转换关系。备考者可制作"概率类型判别流程图",通过连续20道题目的专项训练,将解题准确率提升至85%以上。

几何题虽占比下降,但空间想象能力仍不可忽视。建议采用"降维解题法",将三维几何问题转化为二维截面分析。例如处理圆柱体容积问题时,先建立底面半径与高度的关系式,再通过导数求极值,这种跨学科思维能有效提升解题效率。

三、逻辑推理的思维范式升级路径

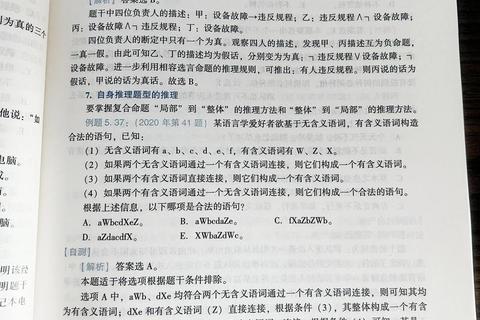

形式逻辑的快速突破依赖于符号化训练。将真题中出现的假言命题转换为"P→Q"的逻辑表达式,建立"前真后必真,后假前必假"的解题口诀。针对结构相似题,可创建逻辑结构模板库,比如发现题干采用"除非A,否则B"的结构,立即对应"¬A→B"的符号表达式。

论证分析题需要培养"质疑反射"。面对支持/削弱类题目时,重点审视论据与结论的关联强度。真题第35题要求削弱"员工满意度提升必然提高生产率"的论点,有效答案指向"霍桑效应"等中介变量,这种思维模式可通过阅读《批判性思维指南》等专著系统培养。

综合推理题的破局关键在于信息分层。建议采用"要素提取-关系图谱-假设验证"的三段式解法,将题目中的时间顺序、空间位置、数量关系等要素视觉化呈现。备考者可运用思维导图软件进行专项训练,将解题时间压缩至平均90秒/题。

四、写作模块的得分密码与提升方案

论证有效性分析需建立系统的漏洞识别框架。建议将常见逻辑谬误归纳为"概念偷换""因果倒置""以偏概全"等八大类型,每个类型积累3-5个真题案例。写作时采用"定位+分析+影响"的段落结构,如指出材料中将"必要准备"等同于"充分条件"的论证缺陷,进而说明这种误判可能导致的战略决策风险。

论说文的结构创新往往带来评分突破。除传统的"总分总"结构外,可尝试"现象-本质-对策"的三维递进式写作。以真题范文为例,先剖析机遇的本质是资源错配产生的价值空间,再论证准备程度决定机遇转化效率,最后提出建立机会预警系统的实施建议,这种结构化表达使论述更具说服力。

语言表达的精炼度提升需要定向训练。建议备考者每天精读《经济学人》商业评论板块,重点学习"数据支撑观点"的写作技巧。例如将"准备很重要"转化为"据麦肯锡研究,系统化准备可使机遇捕获率提升42%",这种数据化表达能显著增强论证力度。

经典真题的价值在于其蕴含的考核规律具有跨时空的指导意义。通过建立"考点分析-思维重构-刻意练习"的三维备考体系,考生不仅能提升应试能力,更能培养商业管理者必备的决策思维。当我们将2009年真题的解析维度从知识复现升级为能力建构,便真正把握了管理类联考的精髓,这或许比单纯追求分数更具战略价值。