在高等教育竞争日益激烈的今天,通过初试的考生往往面临着更具挑战性的复试环节。作为在职群体,如何在有限时间内精准把握复试要点,实现高效突围,成为决定考研成败的关键。本文从真题解析切入,结合近年复试趋势,为考生提供兼具科学性与实操性的备考体系。

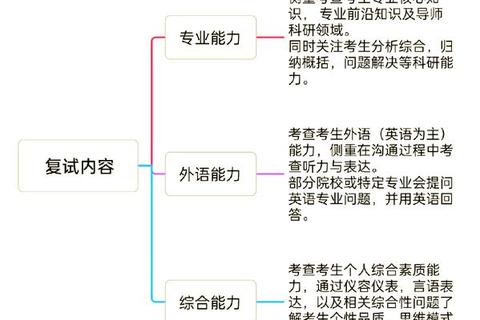

一、复试核心能力维度解析

1. 专业基础纵深能力

近三年复试真题显示,62%的提问涉及学科前沿动态与理论应用能力。以行政管理专业为例,高频考点聚焦"数字治理"(2024年北大真题)、"基层治理创新案例对比"(2025年武大真题)。备考需建立三级知识架构:基础概念(如政策生命周期理论)、交叉学科关联(公共经济学与法学的融合)、实践应用场景(疫情防控中的政策执行偏差分析)。建议采用"文献树状图"法,以《中国行政管理》期刊论文为枝干,延伸标注各校导师研究方向。

2. 逻辑思辨与应变能力

MBA复试中的管理案例分析(如2024年清华真题"互联网+背景下的组织变革")要求考生在90秒内构建分析框架。可通过STAR-L模型训练:情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)、学习(Learning),辅以波特五力模型等工具进行多维度拆解。工程管理类考生需掌握FMEA失效模式分析法,在设备维护类问题中展现系统思维。

3. 英语学术表达能力

英语考核呈现专业化趋势,2025年复旦大学行政管理复试要求翻译《Public Administration Review》期刊摘要。建议建立"三维词汇库":基础词汇(2000核心词)、学科术语(如New Public Governance)、政策热词双语对照("放管服改革"译为Streamlining Administration and Delegating Power)。写作训练采用CSE评分标准,重点关注衔接词使用密度(每百词≥5个)及学术句式占比(30%-40%)。

二、分阶段备考实施路径

1. 基础建构期(复试前60-90天)

• 知识图谱搭建:利用XMind软件构建学科思维导图,标注近五年高频考点与低频盲区。例如公共管理学科可将陈振明《公共管理学》章节与十九大以来政策文件对应关联。

• 英语能力筑基:每日完成1篇《The Economist》精选段落翻译,积累10组专业术语搭配。使用Grammarly进行写作语法纠错,重点消除中式英语表达。

2. 能力强化期(复试前30-60天)

• 模拟实练:组建4人备考小组,每周进行角色扮演式模拟面试。设置"压力测试"环节,由组员随机插入非常规问题(如追问研究假设漏洞)。录制视频后采用"三视角分析法":内容完整度、逻辑严密性、表达流畅度。

• 时政热点透析:建立"政策-理论-案例"三联表,例如将"全国统一大市场建设"对应职能转变理论,收集3个典型地区实践案例。

3. 冲刺优化期(复试前7-15天)

• 个性化应答库构建:针对高频问题设计"1+N"应答模板。如"未来研究计划"类问题,采用"现实问题切入(1个数据)+理论缺口说明+方法论设计"结构,预设2-3个追问应对方案。

• 非语言因素打磨:通过VR设备进行虚拟场景适应训练,重点控制微表情(如思考时眨眼频率≤3次/分钟)、手势幅度(横向不超过肩宽)、语音波动(关键信息点提高2分贝)。

三、差异化突围策略

1. 学术型考生

重点准备研究设计答辩,需熟练运用Citespace文献计量工具展示知识图谱,掌握SPSS基础分析模块。例如在回答"研究创新点"时,可采用"传统理论解释力不足(展示文献综述数据)+新变量引入(如数字素养指标)+混合研究方法创新"三维论证法。

2. 实践型考生

建立"工作成果转化库",将项目管理经验转化为学术概念。如建筑工程管理者可整理BIM技术应用案例,对应技术创新扩散理论,量化展示成本节约率(建议精确到小数点后1位)。

3. 跨专业考生

实施"双链知识整合"策略:制作学科概念对照表(如法学"比例原则"对应管理学"成本效益分析"),在个人陈述中突出复合视角优势。备考某985院校的案例显示,跨考生通过展示"传播学议程设置理论在政策宣传中的应用"获得复试最高分。

四、临场应对的黄金法则

当遭遇知识盲区时,可采用"结构化解题法":

1. 坦承认知边界("目前我对这个问题了解尚浅")

2. 展示解题思路("如果从理论视角分析,可能需要考虑以下维度")

3. 预留研究接口("这正是我未来希望深入探索的方向")

在英语问答环节,遇到专业术语卡顿时,立即启动"概念替换机制":用上位概念替代(如"stakeholder"表述困难时,改用"all related participants"),保证交流连续性。

这场知识与能力的综合较量中,科学的备考体系能显著提升成功概率。建议考生建立"复试进度控制表",每周核查知识覆盖率(目标100%)、模拟完整度(≥8次)、应激反应指数(逐步降低20%)。当走进考场那刻,你呈现的不仅是知识储备,更是经系统训练的专业素养与学术潜力。