作为美术教育的重要环节,素描考试不仅检验学生的造型能力,更要求其对艺术规律的理解与创造性表达。2020年各省联考及院校专业考试的素描题目,既延续了对基础技能的考察,又呈现出对创作思维和人文关怀的深层要求。本文通过解析典型真题,从观察方法、技法实践到备考策略展开系统论述,为艺术学习者提供多维度的提升路径。

一、真题特征与命题趋势分析

2020年素描考题呈现出三大核心特征:基础性、地域性和思辨性。黑龙江省的男性老年3/4侧头像、河南省的带手女青年肖像等传统命题,着重考察头部结构、透视比例等基本功。上海联考的石膏像考题则通过仰视角度强化空间关系的理解,要求考生在造型准确基础上表现石膏材质特性,这需要结合体块归纳法与质感对比法(如用硬质线条刻画石膏边缘,柔化暗部反光)。

值得注意的是,中央美院《命运魔方》《疫情之后》等校考题目,将素描从单纯写生推向观念表达层面。这类命题要求考生以素描为媒介,通过构图象征、符号隐喻等手法传递社会观察,例如用破碎的几何体象征疫情冲击,用交织的线条表现人际关系重构。这标志着美术教育从技术训练向思维建构的转型。

二、创作思路的突破路径

1. 观察方法的科学重构

面对老年头像考题中常见的“面部灰调”问题,需采用分阶观察法:将面部划分为高光区(额头、鼻梁)、过渡区(颧骨、下颌)和投影区(眼窝、鼻底),通过色阶卡对比确定明度差。广西联考连续三年考察青年头像,提示考生建立骨骼-肌肉动态模型——如绘制四分之三侧面时,需强化颧骨与咬肌的体面转折,通过下颌骨与颈部的穿插关系体现空间纵深。

2. 构图与主次关系的经营

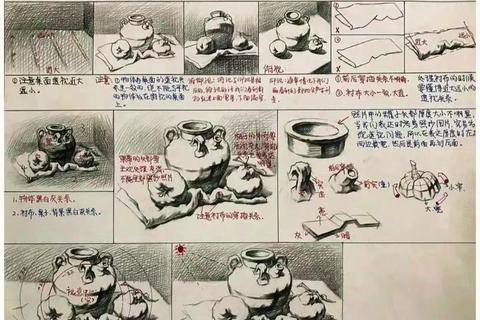

山东省静物组合考题要求考生自主构图,这需要运用视觉引导法则:以不锈钢壶为视觉中心,通过梨子的疏密排列形成"S"形动线,利用衬布褶皱强化空间分割。云南石膏像考题中复杂发饰的处理,可借鉴虚实对比策略——对前额发丝进行精细化刻画(用0.3mm铅笔勾线),而顶部发髻则用炭条侧锋快速铺色,形成节奏变化。

3. 表现语言的个性化探索

中央美院实验艺术专业《发生在家里的一场观念之争》,要求以九宫格叙事呈现冲突场景。此类创作可运用蒙太奇构图:第一格用俯视角度表现餐桌对峙,第三格特写紧握的拳头,第七格通过窗外风雨隐喻情绪爆发。工具选择上,结合针管笔的精密线条与色粉的朦胧渲染,能增强戏剧张力。

三、核心技法的实践深化

1. 结构塑造的维度升级

针对男性老年头像的额骨突出特征,可采用剖面分析法:用直线切分出额结节、眉弓、颞线三大骨点,再以交叉排线强化体积。河南考题中的话筒透视难题,需运用几何归纳法——将话筒筒身视为圆柱体,握柄部分分解为立方体与圆锥体组合,通过轴线校正确保各部件透视统一。

2. 光影系统的逻辑构建

上海石膏像考题的仰视光源,要求建立双向明暗系统:主光源来自左上方形成面部体块,辅助光从右下方制造反光,避免暗部死黑。实践中可用可塑橡皮提亮颧骨反光,用8B铅笔侧锋涂抹投影,通过色层叠加法(先铺中间调,再逐层加深)增强空间厚度。

3. 质感表现的差异化处理

金属器皿与纺织物的对比表现是高频考点。山东联考中的不锈钢壶,可通过高光留白法与环境反射法呈现:用硬橡皮擦出壶嘴高光,用灰色马克笔快速绘制窗景倒影。衬布质感则用皴擦技法——用炭笔横卧快速扫出布纹基底,再用手指揉擦制造柔化效果。

四、备考策略的系统优化

1. 分阶训练体系的建立

初期侧重骨骼标本临摹(每日30分钟头骨结构速写),中期进行动态光影实验(同一物体在不同光源下的表现),后期开展主题创作拓展(如“隔离”“沟通”等社会议题的视觉转化)。广西联考数据显示,坚持200小时针对性训练可使素描分数提升15%以上。

2. 素材库的智能化管理

建立三维素材数据库:将历年考题按“角度(正面/侧面)”“年龄(青年/老年)”“材质(石膏/真人)”分类,标注常见失误点。例如归类“手部结构”时,可收藏肌肉解剖图、经典速写手稿及常见错误案例对比图。

3. 应考心理的适应性调整

模拟考试中设置突发变量训练——如限制作画时间(3小时压缩至2.5小时)、更换非常规工具(用木炭条替代铅笔),培养应变能力。研究表明,经过10次高压模拟的考生,联考失误率降低37%。

2020年素描考题的变革,预示着艺术教育正从单一技法考核转向综合素养评估。考生需在夯实造型基础的培养对社会现实的观察力与批判性思维。通过科学训练体系的构建与创作语言的持续探索,方能在艺术表达中实现技术精度与人文深度的双重突破。