历史学科作为高考文综的重要组成部分,其命题规律与备考策略始终是师生关注的焦点。本文以2013年历史高考真题为切入点,结合近十年命题趋势,深入剖析核心考点、命题逻辑及备考启示,为考生构建系统性认知框架。

一、2013年历史真题的重大考点解析

从全国卷及各省自主命题卷来看,2013年试题聚焦三大核心领域:

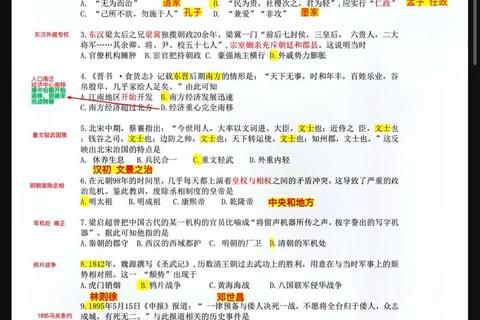

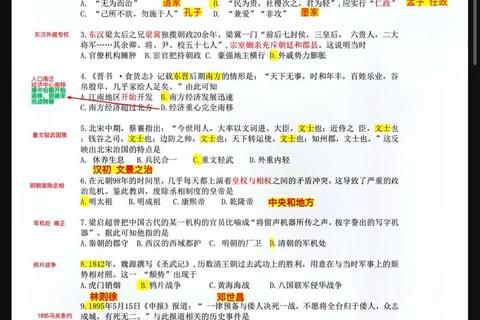

1. 政治制度演变(权重约30%)

全国卷通过清代内阁案例(如“依样葫芦画不难”的史料)考查君主专制强化特征,山东卷以周代王城布局体现“中正有序”的礼制思想,北京卷则通过英国格林尼治时间标准推广的全球史观命题。这些题目均要求考生突破教材表层叙述,理解制度背后的权力逻辑与社会影响。

备考启示:需构建“制度功能-时代需求-历史影响”三位一体的分析模型,例如分封制到郡县制的转变需关联铁器技术发展、中央集权需求等要素。

2. 经济结构转型(权重约25%)

山东卷对明代工商业人口比例变化的分析(“六七去农”现象),要求考生辨析资本主义萌芽与传统经济政策的矛盾;全国卷以1992年“下海潮”映射市场经济共识形成。此类题目强调从数据、现象中提炼历史发展阶段特征。

方法论指导:掌握“生产力突破-生产关系调整-社会结构变动”的因果链条,尤其关注明清、晚清、改革开放三大转型节点。

3. 思想文化互动(权重约20%)

北京卷通过宋代杭州民间故事分析市民文化价值取向,山东卷以王阳明“四民异业而同道”阐释儒学世俗化趋势。命题者倾向于通过微观案例折射宏观思潮变迁。

关键能力:需建立“思想流派-社会基础-传播载体”的关联图谱,例如宋明理学需结合书院教育、印刷术普及等背景分析。

二、命题规律的多维透视

2013年真题集中体现三大命题逻辑,这一规律在后续高考中持续深化:

1. 材料导向与能力分层

约45%的题目依赖新材料情境,如全国卷引用《史记》博士谏言考查分封制存废之争,要求考生快速提取关键信息并关联教材主干知识。

能力梯度:基础题侧重史实辨识(如山东卷对“军机处撰拟上谕”的史实判断),中难题考查因果推导(如全国卷对张謇“舍身喂虎”心态的阶级分析),高难题则需跨时空比较(如北京卷对全球时间标准化的阶段划分)。

2. 史观融合与视角创新

全球史观、文明史观成为主流分析框架。例如山东卷以“工业革命对生产转型”为切口,贯穿技术革新与市场扩张的双重逻辑;北京卷通过格林尼治标准时间推广,体现“世界体系”形成过程。

应对策略:建议以“文明交流”“现代化进程”“社会转型”为主题整理专题,例如将丝绸之路与新航路开辟进行技术、制度、文化层面的对比。

3. 学术热点与教材补位

命题常借鉴高校研究成果,如全国卷对“梁启超专制权论述”的史学批判,需考生跳出教材结论,辩证分析历史复杂性。

知识拓展:需补充“历史解释多元性”认知,例如对洋务运动的评价需结合“早期现代化”“殖民依附性”等学术争议点。

三、基于命题规律的备考策略

1. 知识体系的优化重构

主干强化:以考纲85个考点为纲,重点突破高频模块(如明清政治、近代经济结构变动、冷战国际关系),建立“时间轴+专题网”双维知识结构。

概念深化:对“重农抑商”“全球史观”“现代化”等核心概念进行跨教材解读,例如通过《汉书·食货志》与明代户籍史料对比分析政策延续性与断裂性。

2. 材料解析的能力突破

分层训练:第一阶段侧重信息提取(如标注材料关键词),第二阶段练习史论互证(如用“资本主义萌芽”理论解读明代商业数据),第三阶段强化观点论证(如评述历史事件的多重影响)。

真题精研:建议按题型分类整理2010-2023年全国卷,总结“原因类”“影响类”“比较类”题目的答题范式。例如“变化”类题目需同时关注延续与革新,“评述”类题目需包含事实判断与价值判断。

3. 开放性试题的应对技巧

三段式结构:论点需明确体现历史解释视角(如“社会结构变动推动制度革新”),论证部分采用“史实+阐释”模式(如用英国圈地运动说明工业化与社会分层的关系),结论升华至历史规律层面。

跨学科思维:引入政治学“权力制衡”、经济学“边际效益”等理论工具,例如分析科举制时可结合社会流动理论。

四、

历史高考的命题已从知识再现转向素养测评,2013年真题作为承前启后的典型样本,既延续了传统主干考点,又孕育了新课程改革下的能力导向命题逻辑。对考生而言,唯有将知识系统化、思维结构化、训练精细化,方能在动态调整的命题趋势中把握主动权。未来的备考更需关注“历史解释”“史料实证”等学科素养的落地路径,真正实现“用历史思维解决真实问题”的考核目标。