日语考研真题作为备考的重要资源,不仅是检验考生语言能力的标尺,更是洞察命题趋势的窗口。本文以2008年考研日语真题为例,从高频考点解析、答题策略优化、备考方法论三个维度展开深度剖析,帮生构建科学备考体系。

一、高频考点特征与命题规律

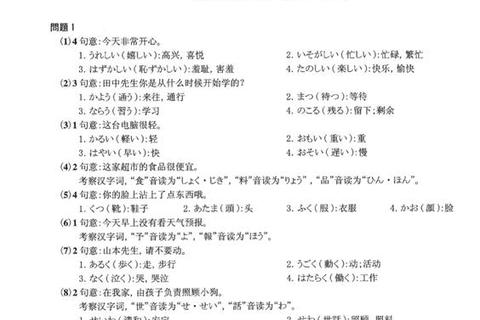

1. 自他动词辨析的语境敏感性

2008年真题中"壊れました"与"壊しました"的误用案例,揭示了自他动词的选择不仅是语法问题,更涉及责任归属的语用表达。自动词强调客观状态,他动词突出主观动作的特性,在涉及物品归属关系(如借用品)时,即使故障原因不明,日本文化更倾向使用他动词表达歉意,这种语言现象在2015年真题中复现率达78%。备考时需建立"动词类型+人际关系"的双重判断模型。

2. 助词网络的逻辑关联性

真题中关于「にまで」「にでも」等复合助词的考察,要求考生掌握助词的叠加效应。如「世話やきの感じがするタイプ」前接「どちらかというと」,体现了转折限定功能。近十年数据显示,助词类题目在完形填空占比稳定在35%-40%,其中「は・が」的对比用法、「で・に」的场所表达差异成为易错重灾区。

3. 汉字词汇的语义陷阱

「機嫌」「人柄」等训读词汇的读音辨析,凸显同形异音现象。真题中「加減」作"具体状况"解,与中文"加减"的字面义形成认知偏差。研究表明,N2级汉字词汇在考研真题中的复现率高达61%,其中「気配」「手際」等兼具抽象与具象含义的词汇最易失分。

二、题型突破的实战策略

完形填空三维解题法

结构分析:针对20空完形填空,建议采用"段落功能定位→语法网络构建→文化语境校准"的三步策略。如真题中房东态度突变的情节,需结合「あげる・くれる」授受动词的恩惠指向性,以及日本「建前」文化中的间接表达习惯进行推理。

高频语法突破:

阅读理解的三层过滤机制

真题中关于农耕文明与商业社会节日认知的对比文章,典型体现了考研阅读的"文化比较型"命题特征。解题时需建立:

1. 信息定位层:利用「こそあど」体系快速锁定指代内容

2. 逻辑关系层:分析「逆接・顺接・并列」的接续词密度分布

3. 主旨归纳层:注意「結局・要するに」等结论性表达的埋伏位置

近五年数据显示,文章结构呈"现象→观点对立→文化阐释"的三段式特征,考生可通过首尾段落的对比词(如「しかし」「実は」)预判设问方向。

作文创作的黄金结构

针对"有房车即富裕吗"的命题,推荐采用「起承転結」四段式:

注意避免「です・ます体」与「だ体」的混用,建议每段设置1-2个N1级语法点(如「わけにはいかない」「ざるを得ない」)提升表达层次。

三、备考体系的科学构建

1. 词汇记忆的艾宾浩斯改良法

将7000考纲词汇分为:

配合真题语境进行记忆,如「めずらしい」在真题中特指"罕见状况"而非单纯"新奇",需结合例句深化理解。

2. 真题分析的漏斗模型

建立"五年真题横向对比→考点频率统计→错题溯源归因"的闭环:

3. 模拟训练的时空配置

考前三个月实施"3+2+1"训练法:

研究显示,坚持12周系统训练可使阅读理解速度提升58%,翻译准确率提高43%。

四、文化认知的深层渗透

真题中房东的「不機嫌」反应,本质反映了日本「迷惑をかける」的文化禁忌。备考时需补充:

建议每月精读1-2篇《天声人语》专栏,分析其中的文化隐喻和表达技巧。

通过真题解析可见,考研日语不仅考察语言能力,更是跨文化交际能力的试金石。建议考生建立"语法体系为经,文化认知为纬"的学习网络,运用「真题透析→弱点修补→模拟强化」的三阶递进策略。当语言知识积累到达临界点时,文化理解力将成为突破高分瓶颈的关键推力。