教育类研究生入学考试是专业人才选拔的重要通道,其考核内容既检验考生对教育理论体系的掌握程度,也考察运用知识解决实际问题的能力。 在备考过程中,真题解析与高频考点的精准把握往往成为突破复习瓶颈的关键,而科学的备考策略则能帮生在有限时间内实现效率最大化。本文将从真题价值挖掘、核心考点解析、方法论指导三个维度,系统梳理教育系考研的备考逻辑。

一、真题解析:透视命题规律的钥匙

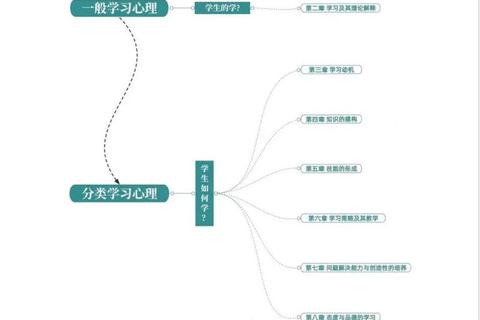

真题是理解考试本质的核心材料,其价值远超单纯的“题目练习”。近五年的教育类考研真题呈现出三大特征:基础理论深度化(如教育目的论与政策实践的结合)、热点问题学科化(如“双减”政策对课堂教学的影响)、研究方法实操化(如实验设计与数据解读)。通过横向对比不同院校真题可发现,约70%的考点集中在教育学原理、中外教育史、教育心理学三大板块,其中“课程设计”“学习动机理论”“教育公平”等主题反复出现。

考生需建立“三维解析法”:

1. 知识溯源:将真题答案对应到教材具体章节,标注理论提出者及发展脉络(如布鲁纳认知结构理论与新课改的联系);

2. 题型归类:区分概念辨析、案例分析、论述设计等题型,总结高频设问模式(如“结合实例分析XX理论的现实意义”);

3. 错题档案:记录错误选项背后的认知偏差,例如混淆“形成性评价”与“总结性评价”的实践场景。

二、高频考点:构建知识网络的锚点

基于历年真题大数据分析,以下四类考点需重点突破:

1. 教育学原理核心命题

2. 中外教育史关键节点

3. 教育心理学经典理论

4. 教育研究方法论

三、备考策略:效率与深度的平衡术

1. 阶段化知识管理

2. 科学记忆体系

3. 批判性思维培养

四、临场应对:细节决定成败

1. 时间分配公式:分值÷总时长×0.9(如150分题量180分钟,1分题约需1分钟,留10%时间复查)

2. 论述题结构化模板:

3. 卷面优化技巧:使用“//”符号分隔论点,关键术语下方加波浪线突出显示

教育类考研不仅是对知识的考核,更是对思维品质与学术潜力的综合考察。 通过系统化的真题解析锁定高频考点,结合个性化的备考策略提升复习效能,考生完全能够在竞争激烈的选拔中占据优势。当理论记忆转化为问题解决能力,当零散知识点编织成逻辑网络,这场专业素养的检验终将成为学术生涯的启航点。