近年来,考研政治作为选拔性考试的核心科目,其命题规律与核心考点的把握已成为考生备考的关键。2019年考研政治真题不仅延续了学科基础性与时政性的结合特点,更在命题思路上体现了对考生综合能力的深度考察。本文将从核心考点的分布逻辑、命题趋势的变化方向及科学备考策略三个维度展开分析,为考生提供兼具理论支撑与实践价值的参考。

一、核心考点的分布逻辑与重要性

考研政治的核心考点始终围绕马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、形势与政策五大模块展开。以2019年真题为例,其命题分布呈现以下特征:

1. 马克思主义基本原理(马原)的“底层逻辑”地位

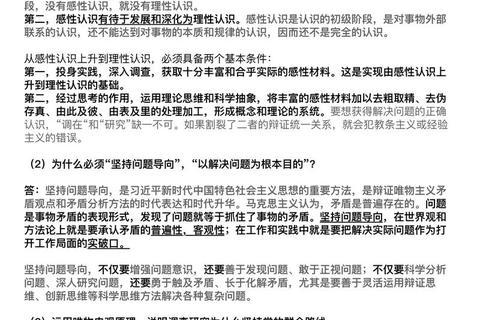

马原部分在2019年真题中占比约24%,重点集中在唯物辩证法、认识论与历史唯物主义。例如,真题中通过“矛盾普遍性与特殊性”分析乡村振兴战略,既考查理论概念,又要求考生结合现实案例进行论证。这一设计体现了马原作为方法论工具的核心价值,需考生从哲学高度理解政策与实践的关联。

2. 中国特色社会主义理论体系(毛中特)的时政融合性

毛中特部分占比最高(约30%),命题方向紧扣党的十九大报告与当年重要会议精神。如“新时代社会主要矛盾转化”“供给侧结构性改革”等知识点,均以材料分析题形式出现,要求考生将理论框架与政策动态相结合。此部分复习需注重对中央文件表述的精准记忆与逻辑梳理。

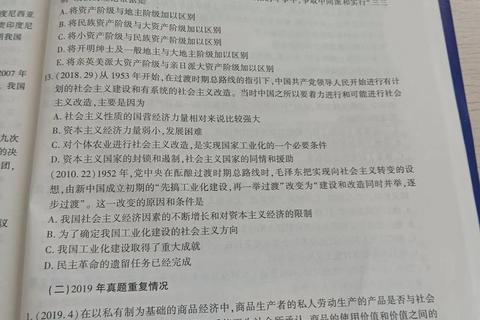

3. 中国近现代史纲要(史纲)的“线索化”命题特点

史纲部分常以时间轴或重大事件对比为命题切入点。2019年真题中“五四运动的历史意义”“改革开放前后两个时期的辩证关系”等题目,均要求考生构建历史发展的纵向脉络,并提炼事件间的因果联系。备考时需强化对历史阶段特征与关键节点的串联能力。

二、命题趋势的三大转向与应对策略

通过对比历年真题,2019年考研政治的命题趋势呈现三大显著变化,这些变化对考生能力提出了更高要求:

1. 从“知识复现”到“能力迁移”的考察升级

传统题型侧重对基础概念的识记,而近年真题更注重考查知识的应用能力。例如,2019年分析题要求结合“实践与认识的辩证关系”评析科技创新的意义,考生需从哲学原理出发,推导现实问题的解决路径。对此,备考中需强化“理论→案例→结论”的逻辑训练,避免机械背诵。

2. 时政热点的“隐性融入”与跨模块整合

2019年真题中,约70%的题目与时政直接或间接相关,但命题方式更趋隐蔽。例如,选择题通过“港珠澳大桥建设”考查“一国两制”实践,分析题以“民营经济座谈会”为背景链接社会主义市场经济理论。这要求考生不仅关注年度热点事件,还需建立时政与理论模块的关联图谱。

3. 材料分析题的“开放性与思辨性”增强

材料题的设计突破单一结论限制,更强调多角度论证。如2019年真题中“如何理解‘改革开放是决定当代中国命运的关键一招’”一题,需考生从历史必然性、实践成效、未来挑战等维度展开论述。备考时需通过模拟写作训练,提升辩证分析与结构化表达能力。

三、科学备考策略的实践建议

基于核心考点与命题趋势的分析,考生需构建“三位一体”的备考体系:

1. 建立“框架式”知识体系

2. 强化“问题导向”的思维能力

3. 优化“动态调整”的复习节奏

考研政治的备考本质是一场“信息战”与“方法论战”。通过对2019年真题的解析可见,命题者愈发注重考查考生在复杂情境下的理论应用能力与价值判断素养。唯有将系统化的知识储备、动态化的时政跟踪与科学化的答题策略相结合,方能在竞争中占据主动。备考者需以真题为镜,既见考点之形,更悟命题之道,最终实现从“应试”到“应用”的能力跃迁。