在信息爆炸的时代,传播学作为解码社会信息流动规律的重要学科,其考研备考不仅需要扎实的理论功底,更需精准把握目标院校的考核逻辑。南京师范大学新闻与传播学院作为国内传播学研究重镇,其命题既延续了经典理论的深度考察,又体现出对前沿媒介现象的敏锐关注。历年真题犹如一面棱镜,折射出学科发展方向与人才选拔标准,为备考者提供了极具价值的分析样本。

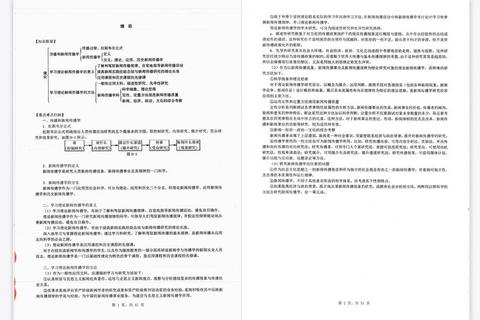

一、传播学核心考点的三维透视体系

南师大传播学试卷呈现出"基础理论+现实观照+方法应用"的三维考核特征。在基础理论层面,拉斯韦尔5W模式、麦克卢汉媒介理论等经典模型连续五年以名词解释、简答题形式出现,2023年真题中"媒介环境学派对智能传播的影响"一题,要求考生在复述理论基础上建立与新兴技术的关联。这提示备考者需构建"理论树状图",将法兰克福学派、文化研究学派等不同学术脉络进行横向对比,纵向梳理理论演进与时代背景的互动关系。

媒介融合专题构成现实观照维度的高频考点。近三年试卷中,媒体深度融合、县级融媒体建设等政策导向型议题以案例分析题形式频繁出现。例如2022年要求结合具体案例论述"四全媒体"建设路径,这种命题方式检验考生理论迁移能力,需储备长三角地区融媒体改革等地域性案例库,并掌握PEST分析法等政策解读工具。

研究方法考核呈现显性化趋势。2021年起连续三年设置研究设计大题,涉及内容分析、深度访谈等具体方法。值得注意的是,2023年真题要求"设计短视频平台用户行为研究方案",将传统方法与新媒体场景结合。这要求考生不仅熟记抽样、编码等流程,更要理解数字痕迹分析、API数据抓取等新研究方法论。

二、命题嬗变中的四大演进趋势

真题分析揭示出命题重心从知识复现向思维建构转移的清晰轨迹。对比2018年与2023年论述题评分标准,认知维度从"知识准确性"扩展至"逻辑严密性""创新性",2023年"元宇宙对传播的挑战"一题明确要求提出"具有操作性的解决方案"。这种转变倒逼考生建立"问题意识",在日常训练中模拟学术论文的问题提出与论证过程。

学科交叉特征在试卷中愈发显著。传播学与心理学的交叉点成为新增长领域,2021年"群体极化现象的传播机制"、2023年"信息茧房的心理成因"等题目,均需运用社会心理学理论进行分析。备考时应建立跨学科知识图谱,重点关注认知神经传播学、计算传播学等新兴交叉领域的研究进展。

技术哲学视角逐渐渗透传统题型。以往单纯考察技术特性的题目,近两年转向追问技术与社会的关系本质。2022年"算法推荐是否构成意识形态操控"的辨析题,实际考查考生对技术中性论的批判能力。这需要补充芬伯格的技术批判理论、斯蒂格勒的技术哲学等深层理论资源。

地域特色与校本资源的影响权重提升。作为长三角重要学术阵地,南师大真题频繁出现区域传播、江南文化传播等特色考点。2023年"大运河文化带的传播策略"一题,直接关联该校江苏省社会公共传播重点研究基地的学术成果。考生需系统研读导师组近三年论文,建立校本学术话语与答题语料的对应关系。

三、靶向备考的三大效能策略

建立"真题驱动型"知识管理系统。建议将2013-2023年真题按考点、题型、分值进行多维编码,使用Notion等工具构建可视化知识图谱。对重复出现三次以上的考点实施"红标管理",如传播效果研究相关理论已累计考查12次,需制作理论演化时间轴与学者观点对比矩阵。

创设"场景化"思维训练机制。每周选取1-2道真题进行"解剖式"练习,采用"破题-文献检索-框架搭建-学术化表达"四步法。例如解析"后真相时代舆论引导"题目时,先分解为情感传播、认知失调等子问题,再关联胡翼青关于"传播的物质性"研究,最后用"情感动员-认知矫正-制度重构"三层结构呈现答案。

构建"双循环"复习生态系统。内循环聚焦参考书目的精读与转化,对《传播学教程》等核心教材实施"三遍阅读法":首遍建立框架,二遍批注真题考点,三遍制作问答卡片。外循环拓展至四大知识模块:①学界顶刊论文(《新闻与传播研究》《国际新闻界》)、②行业白皮书(新媒体蓝皮书、互联网趋势报告)、③校本研究成果、④政策文件(媒体融合纵深发展意见)。使用Zotero建立分类文献库,每周进行学术热点追踪。

在智能传播重构学科版图的当下,南师大传播学考研的考核范式持续演进,既保持着对传播本体的哲学思考,又展现出对接社会现实的学术担当。备考者需超越应试层面的技巧钻研,真正建立"问题驱动-理论观照-现实回应"的立体思维架构。这种学术能力的锻造过程,本质上与传播学"理解社会、介入现实"的学科使命形成深层共鸣,使考研准备成为专业素养质的飞跃契机。当考生能够自如地将布尔迪厄场域理论应用于直播电商分析,或用媒介考古学方法解读短视频文化时,便真正完成了从知识积累到学术创新的关键跨越。